Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Изготовлена суперлинза, потенциально способная обойти законы классической оптики

Российские и датские ученые впервые наблюдали в эксперименте плазмонную нанострую. Это явление позволяет сфокусировать свет на наномасштабе и в теории — обойти одно из фундаментальных ограничений обычной собирающей линзы. Подобное уплотнение световых волн необходимо, чтобы использовать их в качестве переносчика сигналов в компактных устройствах, которые будут работать быстрее электроники.

Статья опубликована в журнале Optics Letters. До изобретения лазерной указки герои любовных романов сообщали о своем присутствии, бросая камешек в окно. Один из недостатков камня как носителя сигнала — его масса, из-за которой отправка сообщения требует усилий и времени. Масса электрона мала, но тоже не равна нулю, поэтому и его нельзя мгновенно привести в движение. Если бы вместо электронов микросхемы оперировали фотонами — частицами света, техника работала бы намного быстрее.

Сегодня не представляется возможным заменить электронный микрочип фотонным аналогом, потому что такое устройство будет иметь огромные размеры. Миниатюризация потребует управления фотонами на столь маленьких масштабах, что световую волну придется локализовать в минимальном объеме. В идеале нужно собрать свет в пятно размером менее 50 процентов длины волны, что невозможно сделать обычной линзой, — это фундаментальное ограничение называется дифракционным пределом.

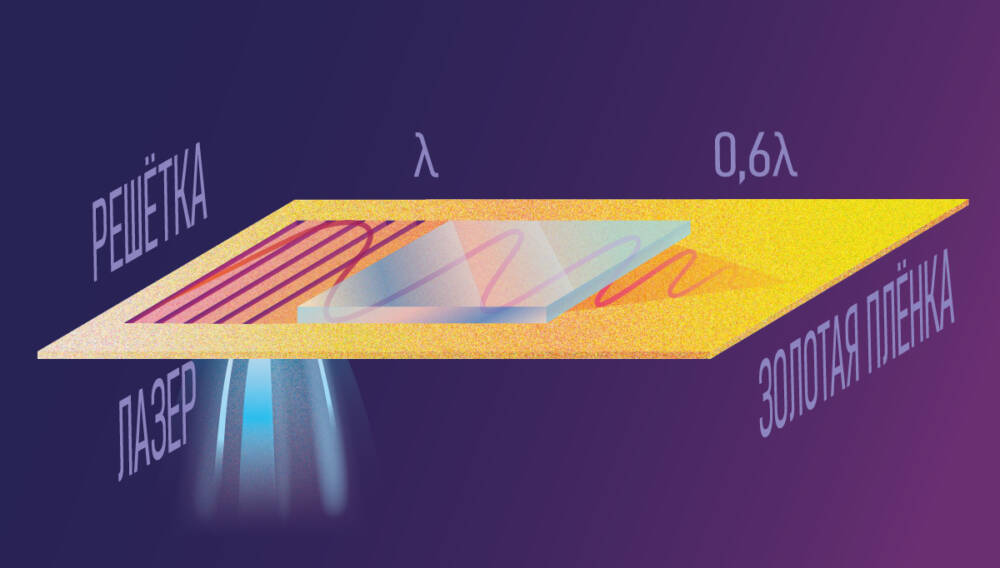

Ученые из России и Дании сконструировали фокусирующий элемент, который способен превратить свет в особый вид электромагнитных волн со сжатием до 60 процентов длины исходного излучения и потенциалом преодолеть дифракционный предел. Изготовленная коллективом металинза представляет собой квадратный кусок диэлектрика размером 5 на 5 микрометров и толщиной 0,25 микрометра. Эта частица помещена на золотую пленку толщиной 0,1 микрометра, на обратной стороне которой нанесена рельефная решетка (рисунок 1).

При облучении такой системы лазером в плоскости раздела между золотом и диэлектриком возникает возмущение в виде так называемого поверхностного плазмона-поляритона. Оно представляет собой коллективное колебание электронов в металле (плазмон), согласованное с распространением по поверхности световой волны (поляритона). Ценность этого превращения в том, что поверхностные плазмоны-поляритоны поддаются субволновой фокусировке, то есть их можно локализовать сильнее, чем породивший их лазерный импульс.

«Один из механизмов субволновой фокусировки основан на явлении плазмонной наноструи, которое нам удалось впервые экспериментально зафиксировать», — рассказывает инициатор работы, профессор Томского политехнического университета Игорь Минин.

Замдиректора ИСВЧПЭ РАН и ведущий научный сотрудник лаборатории двумерных материалов и наноустройств МФТИ Дмитрий Пономарёв поясняет принцип уплотнения волн в суперлинзе: «Мы использовали компьютерное моделирование, чтобы подобрать подходящие размеры диэлектрической частицы и характеристики дифракционной решетки на золоте. В результате поверхностная плазмонная волна имеет разную фазовую скорость на краях и в центре диэлектрика, из-за чего фронт волны изгибается и формируется плазмонная наноструя — область высокой плотности плазмонов-поляритонов».

Таким образом можно сильно локализовать излучение и манипулировать «сжатым светом» на наномасштабе, а это — необходимое условие для интеграции на чипе фотонных и плазмонных устройств, которые будут работать значительно быстрее своих электронных аналогов.

Директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ Валентин Волков добавил: «Экспериментальное наблюдение плазмонных струй стало возможным благодаря объединению усилий ученых нашего центра и коллег из Москвы, Томска и Копенгагена. Наше сотрудничество будет продолжено — в ближайшем будущем мы продемонстрируем другие интересные эффекты, связанные с образованием, распространением и применением плазмонных струй».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно