Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биологи выяснили, что похолодание климата в миоцене вызвало видообразование у мхов

Международный коллектив биологов во главе с российским ученым провел всестороннее исследование околоводных мхов рода Pseudohygrohypnum и выяснил, что в действительности в нем не два, а целых восемь околоводных видов. Их возникновение в процессе эволюции связывают с миоценовым похолоданием.

Мхи — особая ветвь эволюции растений: обычно они очень малы и не имеют ни корней, ни проводящих тканей, поэтому их не относят к сосудистым или высшим растениям. Это сравнительно просто устроенные организмы, однако разобраться с их эволюционной историей и систематикой не всегда легко: чем проще растение, тем меньше признаков, которые можно использовать для классификации. С приходом в бриологию методов анализа последовательностей ДНК и реконструкции процесса эволюции на их основе в устоявшейся систематике мхов начались резкие и даже драматические изменения.

Многие группы этих растений сильно пересмотрели: некоторые из, казалось бы, непохожих были объединены, в то время как другие виды и роды разбили на новые. Дело в том, что ранее систематика основывалась на традиционных для натуралистов признаках — морфологии, биологии развития, ареалах и так далее. Однако теперь в распоряжении ученых, помимо усовершенствованных микроскопов, оказались секвенаторы (приборы, позволяющие получить последовательность ДНК), Хеннигова систематика и математические методы реконструкции филогении на основании молекулярных данных.

Весь спектр этих методов использовал международный коллектив авторов, который возглавил Владимир Эрнстович Федосов, доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник кафедры экологии и географии растений МГУ имени М. В. Ломоносова. Объектом нового исследования стали широко распространенные в Северном полушарии околоводные мхи рода Pseudohygrohypnum, до недавнего времени включавшего всего два вида.

Владимир Эрнстович признается, что новая работа не была запланирована в том виде, в котором в итоге оказалась опубликована. «В 2014 году я собрал в Приморье, на горе Ольховая, необычный околоводный мох винно-красного цвета. Попытка определить его показала, что наиболее точно он соответствует японскому Pseudohygrohypnum purpurascens (который сейчас считается синонимом описанного с острова Ньюфаундленд P. subeugyrium)», — сообщил Naked Science исследователь.

В то же время этот образец не показался ученому похожим на P. subeugyrium. Поэтому он решил обратиться к баркодированию ДНК, которое позволяет идентифицировать даже родственные организмы по небольшим вариабельным участкам последовательности генома (это несколько напоминает сканирование штрихкода на товарах), и результаты подтвердили подозрения ученого.

Дальше все пошло по нарастающей: новые регионы, новые последовательности ДНК из баз данных, сотрудничество с коллегами из других стран и обширная переписка. Работа заняла ни много ни мало семь лет и позволила получить большой набор данных, на основании которого сделаны неожиданные выводы. «Классические» образцы P. subeugyrium из Европы и с востока Северной Америки не похожи на прочие образцы — ни с Дальнего Востока, ни из Сибири.

Однако исследователи не ограничились исключительно анализом ДНК и традиционным изучением морфологии. Разумеется, обитающие на огромном пространстве от полуострова Ньюфаундленд (Канада) до Таймыра и Японии мхи сильно различаются по своей экологии, и это необходимо учитывать при выделении систематических групп.

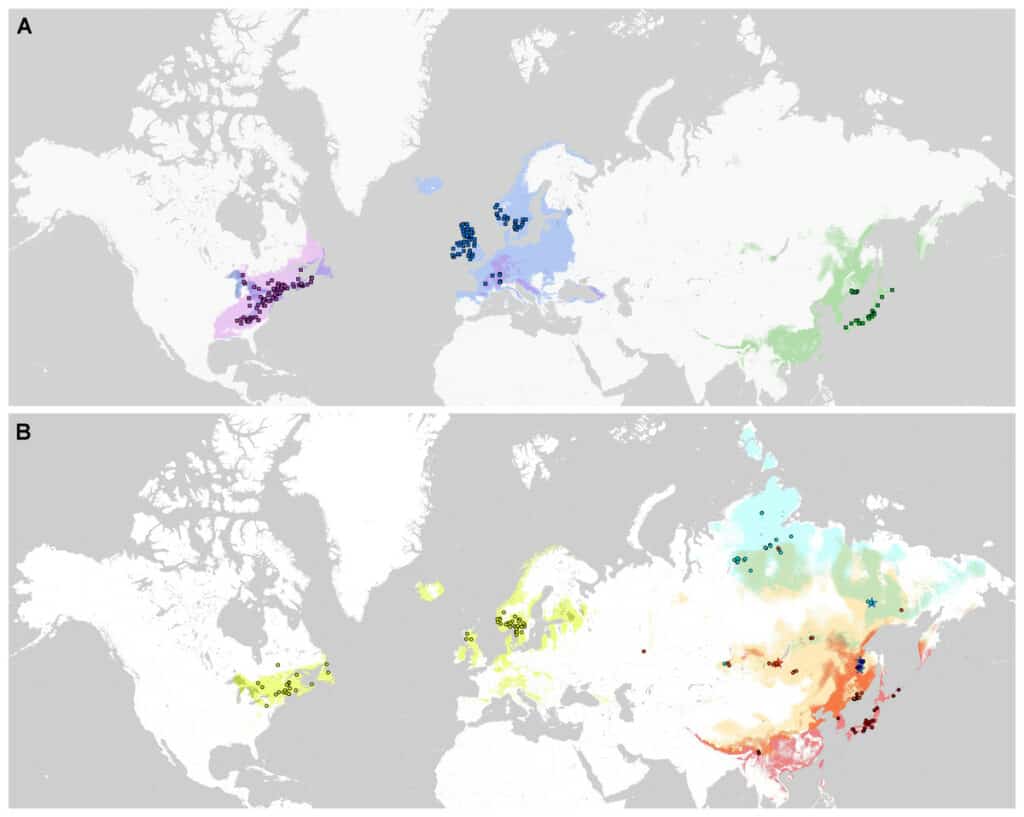

С этой целью авторы использовали моделирование пространственного распространения (англ. Species Distribution Modelling — SDM) — очень популярный и современный метод, основанный на машинном обучении. SDM помог реконструировать видообразование мхов на основании данных о климате прошлого. Исходным материалом послужили ископаемые остатки мхов, найденные в янтарях.

Оказалось, расхождение видов рода Pseudohygrohypnum пришлось на похолодание в миоцене, когда на Севере Евразии в холодных и засушливых условиях появились экосистемы нового типа.

«Это изменение климата было своеобразным вызовом для организмов, существовавших вокруг, поскольку приводило к образованию совершенно новых экологических ниш, хоть и не привычных (и не благоприятных) по своим условиям. Прогрессивные группы поспешили эти ниши освоить, что естественно привело к интенсивному видообразованию, — это история про P. subeugyrium (из одного вида за сравнительно короткое время образовалось пять). Что касается P. eugyrium, здесь мы имеем дело с классическим аллопатрическим видообразованием в Атлантическом секторе, тогда как восточноазиатский вид представляет собой пример параллелизма — то есть сходен с европейскими растениями, но не родственен им. Очевидно, то же происходило с другими группами мхов, с которыми наша группа под руководством М. С. Игнатова работает в рамках проекта «Флора мхов России». Эти исследования выявили множество новых видов, приуроченных к Азиатскому сектору, которые ранее ошибочно относили к хорошо известным европейским и американским видам», — продолжил автор.

Сильной стороной опубликованной в научном журнале PeerJ статьи следует назвать именно удачное сочетание очень разных методов, которое позволило всесторонне описать виды мхов — довольно сложный объект биологических исследований. «Мне кажется, комбинация подходов, примененных в нашем исследовании, имеет огромный потенциал, поскольку позволяет получить данные, принципиально новые по сравнению с тем, с чем имеют дело во время своей рутинной работы систематики, даже современные. Она позволяет понять, что стало причиной возникновения разнообразия, которое мы открыли и описали», — подвел итог Владимир Эрнстович.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии