Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

Социальная реклама. ЧУ «Центр коммуникаций», ИНН 9705152344, erid 2VtzqvRzp8X.

Ядерный век начался 80 лет назад, но масштаб новой технологии оказался настолько велик, что полное раскрытие всех ее возможностей происходит только сегодня. А что будет через сто лет? Как атом изменит ситуацию с дата-центрами для ИИ, почему он предрасположен к дружбе с электромобилями и покорением других планет? Насколько он повлияет на нашу жизнь в следующем столетии?

Данную статью можно послушать.

Футурологические прогнозы — дело неблагодарное. Широко известно такое «предсказание», сделанное президентом компании IBM в 1943 году: «Во всем мире есть спрос примерно на пять вычислительных машин». Или, не менее ошибочное, опубликованное в журнале Popular Mechanics в 1949-м: «Компьютеры будущего будут весить лишь 1,5 тонны и вмещать в себя только 1000 ламп». В обоих случаях видение будущего от специалистов серьезно разошлось с реальностью. Все потому, что никто не может предсказать появление так называемых прорывных инноваций. Скажем, полупроводников и интегральных микросхем.

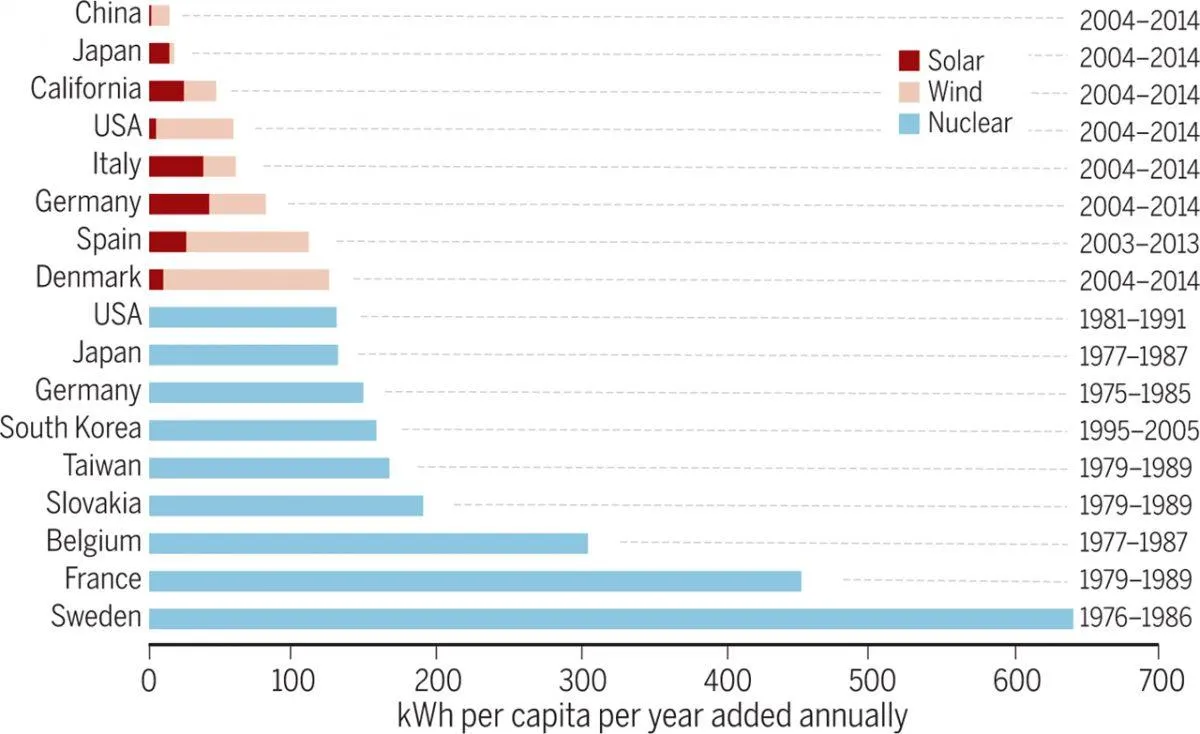

Интересно, что атомная энергия, в отличие от тех же полупроводников, вытеснивших лампы в электронике, не разрушила предшествующие рынки и до сих пор сосуществует с другими видами генерации, даже предельно вредными и устаревшими вроде угольных ТЭС. И все же мирный атом глубоко трансформировал энергетический сектор, обеспечив всем желающим доступ к мощному и низкоуглеродному источнику энергии — были бы политическая воля и инвестиции. Причем темпы ее роста во Франции XX века, например, обгоняли темпы роста СЭС и ВЭС в современной Европе. То есть при наличии этой воли и нужных инвестиций АЭС вполне могут развиваться и со скоростью прорывной технологии.

Но впереди ждет куда больше. В обозримом будущем ядерная энергия может изменить многие отрасли и, возможно, даже вытеснить хорошо знакомые нам сейчас технологии: к примеру, космические ракеты на химических двигателях.

Ниже попробуем разобраться, как изменится атомная энергетика в ближайшие 100 лет и как она поможет человечеству совершить новые прорывы в искусственном интеллекте, освоении космического пространства, транспорте и даже изменении качества городской жизни.

Конечно, никому не дано прозреть грядущее, но каждый может наблюдать его семена в настоящем и попробовать понять, во что они прорастут. Как говорил знаменитый фантаст и отец киберпанка Уильям Гибсон, предвосхитивший в своих романах виртуальную реальность, киберпространство и нейроимпланты: «Будущее уже наступило. Просто оно неравномерно распределено».

Энергия для сильного искусственного интеллекта

С момента появления в 2017 году новой архитектуры нейросетей-трансформеров в мире наступило очередное «лето» искусственного интеллекта (ИИ). Взрывное развитие флагманских моделей генеративного ИИ, таких как GPT-5 от OpenAI, позволило им все более эффективно решать множество интеллектуальных задач, ранее посильных исключительно человеку.

Современные возможности алгоритмов уже поражают воображение, но это лишь «ясли» для ИИ. Настоящий прорыв возможен лишь при разработке общего, или сильного, искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI). В гонке за его создание участвуют множество стран, а проекты по развитию сильного ИИ часто сравнивают с Манхэттенским проектом в США или атомным проектом СССР. Такое сравнение отражает не только сложность перспективной технологии, но и ее энергетическую значимость.

Дело в том, что генеративный ИИ совершенствуют за счет обработки и поиска закономерностей во все больших объемах данных. Растут и сами модели. Первые функциональные нейросети имели не более 20 000 параметров, а на сегодня число параметров одной модели пробило планку в триллион. В будущем же им пророчат куда большее число параметров.

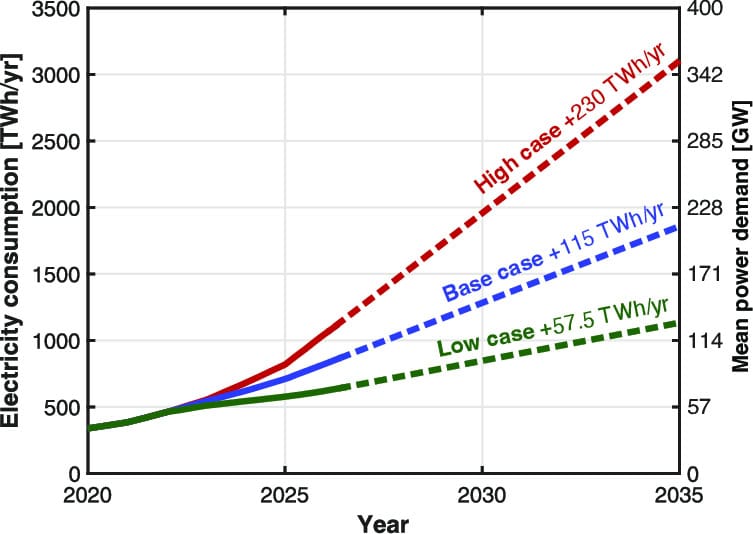

Для работы со столь мощными системами искусственного интеллекта требуются огромные вычислительные мощности в центрах обработки данных (ЦОД), а значит, и колоссальные затраты электрической энергии. Именно электроэнергия в ближайшие десятилетия станет ключевым ограничивающим условием развития ИИ.

Эксперты отмечают, что в 2026 году сегодняшние модели ИИ будут потреблять один гигаватт электроэнергии, а в 2028-м — уже около 10 гигаватт. Разработки следующего этапа, сильного ИИ, потребуют введения в эксплуатацию еще до 100 гигаватт дополнительных мощностей. Сколько электричества понадобится, чтобы перейти от сильного ИИ к искусственному сверхинтеллекту (Artificial Superintelligence, ASI), способному превзойти человеческие возможности, пока даже невозможно представить, но очевидно, это будет рост.

Единственный разумный выход — развитие атомной энергетики для нужд ЦОД и ИИ. Так, компания Microsoft заключила контракт о покупке электричества на 835 мегаватт, предполагающий перезапуск знаменитой АЭС «Три-Майл-Айленд». Amazon подписала еще более крупное соглашение на поставку почти двух гигаватт атомной электроэнергии для питания своих центров обработки данных искусственного интеллекта и облачных хранилищ в Пенсильвании (США).

Российская госкорпорация «Росатом» еще в 2018 году развернула первый ЦОД в Тверской области, рядом с Калининской АЭС (на 48 мегаватт мощностью, причем питание на 100% бесперебойное — от атомной электростанции), а позднее создала еще и ЦОДы в Санкт-Петербурге. В итоге она уже вышла в тройку крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России. И это только начало: гонка за создание генеративного ИИ продолжается.

Прогноз: в течение ближайших 100 лет мы будем наблюдать строительство инфраструктурных комплексов, совмещающих гигантский ЦОД для ИИ. Рядом с ними весьма логично ждать появления либо малых модульных реакторов, либо, если генеративный ИИ покажет достаточный энергоаппетит, более крупных АЭС с одним или несколькими гигаватными энергоблоками.

Жар от холодных цифр

Грядущее столетие, без сомнения, пройдет под знаком все нарастающего глобального потепления. И, как ни странно, оно станет большой проблемой для крупнейших IT-компаний мира. Ведь ЦОДы — это не только прожорливые потребители электроэнергии, но и, по сути, гигантские печи, выделяющие неимоверное количество тепла.

Одна из крупнейших статей расходов при строительстве и эксплуатации любого ЦОД — создание и обслуживание системы кондиционирования воздуха. Обычно в машинных залах дата-центров для охлаждения используют специальное оборудование — блоки кондиционирования воздуха CRAC (Computer Room Air Conditioner) и блоки подготовки воздуха CRAH (Computer Room Air Handler), а также системы захолаживания воздуха на крышах или централизованные устройства воздухоподготовки. Все они весьма недешевые сами по себе плюс требуют немалых затрат электричества для функционирования.

Сократить издержки на кондиционирование помогает холодный полярный климат. Поэтому многие корпорации, например Google, активно строят свои новые ЦОДы за полярным кругом либо вплотную к его границам. Там благодаря технологии freecooling избытки тепла в машинных залах можно снять с помощью ледяного наружного воздуха, а для охлаждения серверов — использовать морскую воду.

С ростом средних температур от тропического до умеренного пояса IT-компаниям неизбежно придется переносить свои дата-центры в Арктику или на плавучие станции в Южный океан близ берегов Антарктиды. Но так как развитой энергетической инфраструктуры там нет и не будет, для их обслуживания потребуются атомные станции малой мощности (АСММ) с малыми модульными реакторами (ММР).

Уже сейчас многие западные и китайские корпорации ведут переговоры об инвестициях в развитие и коммерциализацию ММР. Во всем мире разрабатывают свыше 80 различных проектов модульных реакторов. При этом действующие системы такого типа есть только у Китая и России.

«Росатом» создает плавучие энергоблоки на базе реакторных установок. Один из них — плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» с реактором КЛТ-40С — с 2020 года снабжает электроэнергией заполярный город Певек. Для следующих ПАТЭС создают еще более мощные реакторы РИТМ-200.

АО «Атомэнергомаш»

Прогноз: из-за глобального потепления большая часть центров данных, не связанных напрямую с обслуживанием ИИ, переместится за Северный полярный круг и на гигантские плавучие хранилища в Южном океане. В обоих случаях для их обеспечения электроэнергией будут использовать атомные станции малой мощности. Их производство, продажи и обслуживание по доходам могут сравниться с доходами атомных компаний от традиционных крупных АЭС.

Электромобилизация: почему электромотор лучше всего сочетается именно с АЭС

Во всех развитых странах можно наблюдать единую суточную структуру энергопотребления: за кратким утренним пиком следует дневной спад, после которого наступает продолжительный вечерний пик, сменяющийся длительным ночным спадом. Эти колебания создают нагрузку на электросети и требуют от поставщиков энергии поддержания баланса между выработкой и спросом. Задача нетривиальная, поэтому для ее решения разработано множество разных стратегий.

АЭС работают в режиме, который в энергетике называют базовым: вырабатывают энергию и днем, и ночью. Такая схема подойдет для будущего, в котором много электромобилей. Ведь с точки зрения электромобилей как потребителей наиболее эффективна именно схема, когда АЭС ночью вместо снижения выработки после дневных пиков отдают электричество на электрозаправочные столбики близ домов, где припаркованы электромобили владеющих ими частных лиц. Для такого потребителя экономически более эффективна схема, когда АЭС работает 24/7. Почему?

Если электромобили начнут массово заправлять в те же часы, когда электричество потребляют остальные потребители, они мгновенно упрутся в ограничения по возможностям подстанций.

Вот есть многоквартирный дом на тысячу квартир. На парковке рядом можно поставить немало столбиков с двумя розетками на каждой, причем это будет стоить всего сотню долларов за розетку. Но что будет, когда 500 электромобилей на парковке одновременно начнут заряжаться?

Вечером или утром это спровоцирует мини-коллапс: до мегаватта мощности, подведенной к дому, будет занято на электрозарядке. Включения электролит, кондиционеров и тому подобных приборов в самих квартирах в таких условиях может привести к перегрузке сети и локальному отключению. Поменять оборудование на местной подстанции можно, но не придется ли тогда менять и идущие от нее к дому подземные кабели? Сколько все это будет стоить?

Совсем другая история, если зарядка электромобилей будет ограничена ночными часами — например, с помощью резко сниженных ночных тарифов. Ночью подстанция в жилых кварталах еле загружена, попросту простаивает почти без дела. А теперь она сможет передавать электричество от АЭС потребителям, которые активнее всего именно ночью.

Могут ли так сделать другие электростанции? Например, СЭС и ВЭС? Им тоже было бы неплохо работать 24/7, ведь их «топливо» стоит ноль процентов от их киловатт-часа (у АЭС этот показатель ниже 5%, у ТЭС — более 65%). Значит, чем больше часов СЭС и ВЭС работают, тем больше их выручка, а затраты почти не меняются. Но, в отличие от ядерного реактора, ветряк и солнечная батарея не могут работать даже 50% часов в году: на Земле просто нет местностей, где достаточно часто дует ветер или светит солнце.

Попробуем посчитать: один легковой электромобиль тратит 3,5 тысячи киловатт-часов в год (при пробеге 20 тысяч километров за год). В мире 1,4 миллиарда легковушек, то есть вместе они потребят приблизительно пять триллионов киловатт-часов в год. Лишь 60% от общих энерготрат автотранспорта приходится на легковые авто, остальные 40% уходят на грузовики и автобусы. С их учетом полная электромобилизация всего автотранспорта на планете потребует 8,33 триллиона киловатт-часов в год. Это треть от сегодняшней выработки всего электричества в мире.

Если пересчитать 8,33 триллиона киловатт-часов на годовую выработку гигаваттного атомного энергоблока, у нас получится тысяча таких блоков. С одной стороны, это очень много. С другой — какие еще электростанции смогут удовлетворить такую потребность?

ТЭС, бесспорно, можно построить в нужном количестве. Но, судя по опыту Китая, далеко не все власти в мире готовы оплатить рост издержек системы здравоохранения, который неизбежно сопроводит фактическое удвоение современной угольной генерации.

Сжигание на ТЭС природного газа менее вредно, но удвоить добычу газа явно не получится: этот ресурс просто не распределен по миру в нужном количестве. Да и вред его хотя втрое ниже, чем от угля (на один выработанный электростанцией киловатт-час), все равно есть и вполне ощутим. Недаром люди, живущие домах с газовыми плитами, склонны к риску развития артрита больше тех, кто живет в доме с электроплитой. И это мы даже не перешли к показателям смертности.

СЭС и ВЭС не годятся как источник нужных для электромобилизации 8,33 триллиона киловатт-часов по другим причинам: электромобили, как мы уже отмечали, заряжают в основном ночью. Зарядка у дома организуется проще, чем на обочинах городских дорог, и она удобнее, чем поездка на специализированную ЭЗС — просто потому, что водитель у дома не тратит время ни на что, кроме того, чтобы вставить пистолет в розетку вечером и вынуть его утром. Это куда проще поездки куда-то, 20 минут ожидания, пока зарядится машина, и пути обратно.

Солнце не светит ночью. Ветер может дуть и в темное время суток, но никто не может предсказать это заранее. И даже литиевые накопители не решат эту проблему: практически во всех регионах мира есть пара недель в году, когда скорости ветра минимальны. Что характерно, наступает эта пара недель в холодное время года, когда потребность в электричестве и так выше обычной. Литиевые накопители на две недели потребления энергосистемы в условиях России потребуют более 40 миллиардов киловатт-часов емкости — или примерно 10 триллионов долларов, кратно выше ВВП нашей страны. Очевидно, что это не выход.

Особенно легко это понять, если вспомнить, что 10 триллионов долларов в российских условиях — цена постройки буквально тысяч атомных энергоблоков. Выше мы уже показали: всему миру для электромобилизации достаточно всего тысячи гигаваттных ядерных реакторов типа ВВЭР.

Уже в ближайшем будущем стабильный базовый режим работы АЭС станет их главным преимуществом из-за массового использования беспилотных электромобилей. Ожидаемый многими постепенный переход на пятый уровень автономности всего транспорта, помноженный на тотальную электромобилизацию и полное изменение практики вождения в больших городах, создаст стабильный спрос на электроэнергию на протяжении суток.

Выглядеть это будет так: утром вы сядете в свой электромобиль, он довезет вас куда нужно. Дальше возможны два сценария: вы можете отпустить свой электромобиль поработать на вас в качестве такси, развозящего других горожан в дневные часы, либо оставить его на парковке у работы. Вечером, вернувшись с работы, подключите свой автомобиль уже к зарядке от столбика у дома.

Даже при среднем потреблении в 1,75 киловатта за восемь ночных часов он получит 14 киловатт-часов — достаточно, чтобы проехать 80-90 километров в зимних условиях. Учитывая, что среднесуточный пробег личного автомобиля ниже 60 километров, в повседневной внутригородской среде вам практически никогда не придется заезжать с ним на заправку. Нужда в этом возникнет только на трассе, когда вы отправитесь в поездку более чем на 200 километров.

Больше восьми триллионов киловатт-часов для зарядки электромобилей всего мира неизбежно создадут постоянный высокий спрос на электроэнергию. И проще всего — даже не с точки зрения АЭС, а именно с точки зрения самих электроавто — будет удовлетворить его с помощью АЭС, не снижающих выработку и ночью.

Прогноз: массовое развитие (беспилотного?) частного легкового и грузового автотранспорта серьезно изменит структуру суточного потребления электроэнергии, Мгновенная выработка может перестать рисовать графики с высокими суточными пиками и низкими ночными спадами. Это поставит в оптимальные условия стабильный и мощный, но при этом недорогой и экологически чистый источник электроснабжения в виде АЭС.

Экспресс до Марса и далее

В апреле 2025 года, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГТУ имени Н. Э. Баумана, Владимир Путин подчеркнул важность исследований космоса. Но самое главное, по мнению президента России, что только ядерные технологии смогут дать им существенный толчок.

Похожих взглядов придерживался основатель российской космонавтики Сергей Королёв. С конца 1950-х он мечтал покорить Марс, для чего собирался построить на орбите 500-тонный корабль с мощными электроракетными двигателями, питаемыми от ядерной энергетической установки с термоэмиссионным реактором-преобразователем на 15 мегаватт.

В чем вообще мотив использования ядерной энергетики в космосе? Ключевых слов тут всего два: удельный импульс УИ. Удельный импульс — это количество секунд, которое ракетный двигатель сможет поддерживать тягу в один килограмм-силу, сжигая один килограмм топлива. Для ракет с химическими двигателями, на которых мы летаем в космос сегодня, этот параметр равен примерно 300 секундам. Так выходит потому, что химические реакции (горение) не позволяют сами по себе ускорить истекающее из сопла топливо достаточно, чтобы оно давало больше ускорения космическому кораблю.

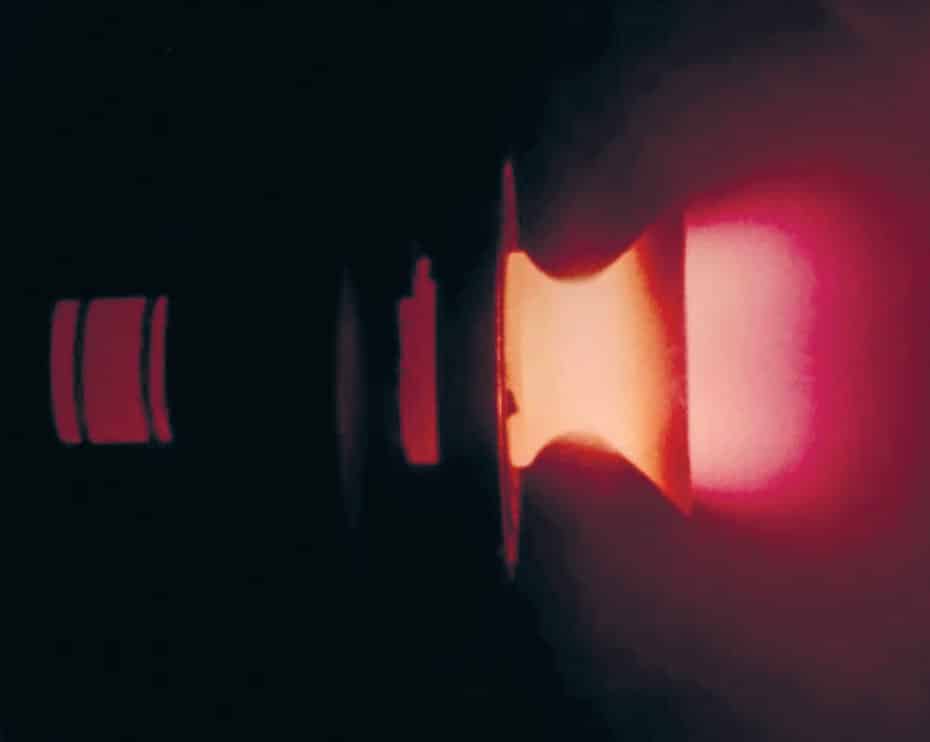

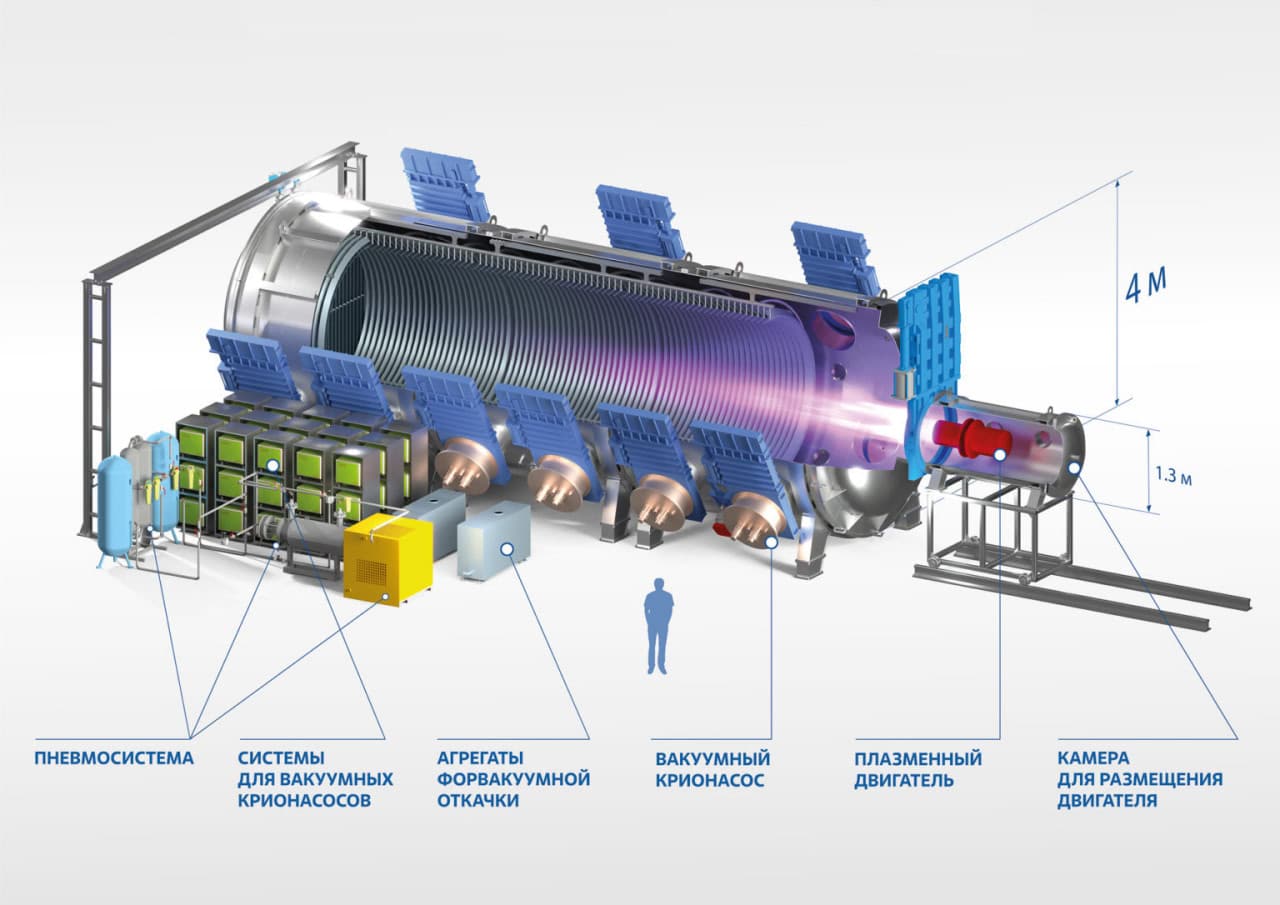

Совсем не то с ядерными ракетными двигателями и двигательными энергоустановками. Например, плазменный ракетный двигатель, испытываемый сейчас, имеет УИ в 100 километров в секунду, или 10 000 секунд. То есть, чтобы разгонять с одной и той же силой космический корабль, химические ЖРД на метане в условном Starship должны будут выбросить за корму в 33 (!) раза больше топлива, чем плазменные ракетные двигатели.

Для неядерного космического корабля такой двигатель выглядит красивой, но нереалистичной мечтой. Даже на околоземной орбите 300 киловатт требуют 750 квадратных метров самых эффективных солнечных батарей. А на орбите Марса этот показатель вырастет втрое, ведь солнечная инсоляция падает пропорционально квадрату расстояния от Солнца. Да и одного движка на 300 киловатт для крупного корабля откровенно мало. Тот же корабль (вторая ступень корабля Starship) по общей мощности двигателей достигает 25 гигаватт. Конечно, они работают не очень долго и не очень эффективны, но все же это в десятки тысячи раз больше 300 киловатт.

Поэтому для корабля с такой плазменной энергоустановкой необходимо множество плазменных двигателей, а значит, у него нет даже чисто теоретического неядерного варианта. Потому что больше ничто не даст нужное количество электроэнергии, причем, что важно, не зависящее от удаления космического корабля от Солнца.

Конкретные принципы работы ядерного реактора для космоса могут быть разными. На орбиту еще во времена СССР летали построенные в нашей стране ядерные реакторы с жидкометаллическими теплоносителями (смесь легких металлов типа натрия и калия). Тепло от активной зоны могут отводить и они, и инертные газы. Во втором варианте от одноконтурного реактора уже можно запитать газовую турбину (газ проще греть до высоких температур).

Ключевое преимущество таких систем в том, что им требуется в 30 раз меньше рабочего тела для разгона, чем ракетам с химическими двигателями. То есть при достаточной мощности питающего их ядерного реактора плазменные двигатели потенциально домчат людей до Марса не за шесть месяцев, как планируют сегодня для химических ракет, а всего за 60 суток.

Одно из наиболее интересных применений ядерных космических кораблей — доставка на Луну или Красную планету ядерного реактора для питания базы землян. Здесь их роль как минимум не менее важна, чем в перемещении космических кораблей.

Напомним: ночь на Луне длится две земные недели, литиевые батареи для питания базы на такое время будут слишком тяжелые. Даже на так называемых пиках вечного света у полюсов нашего естественного спутника регулярно происходят солнечные затмения, которые могут продолжаться десятки часов. Компактной АЭС на это все равно, а вот солнечные батареи без солнца работать не будут.

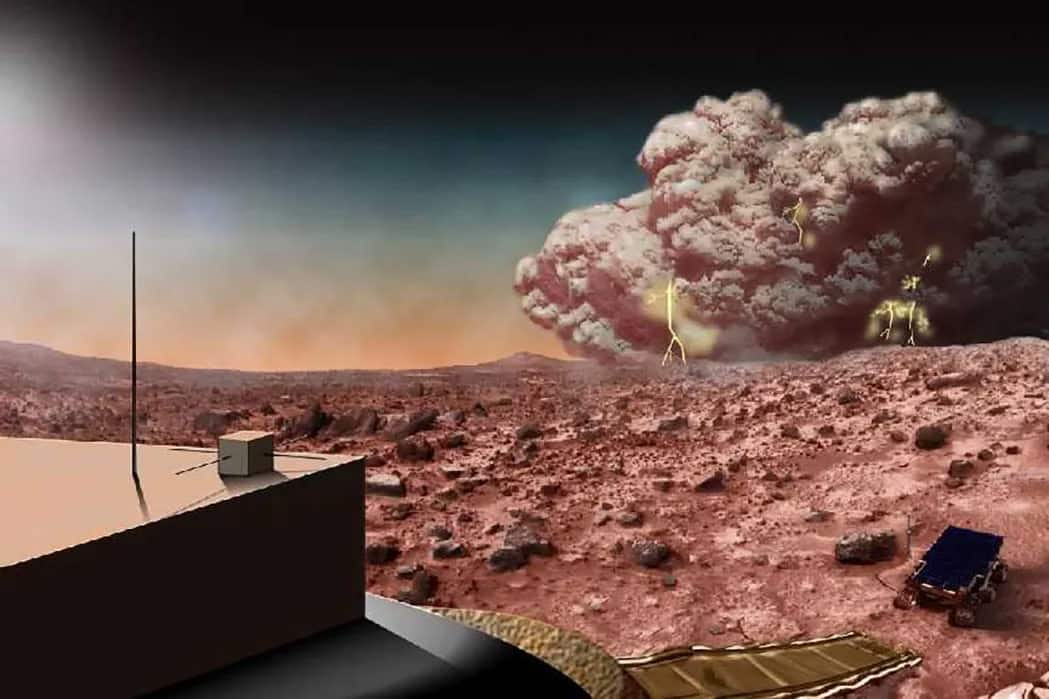

Предпочтительны АЭС не только для Луны. Хорошо известно, что весной на Марсе возможны глобальные песчаные бури. Они уже неоднократно блокировали солнечные батареи земных автоматов на четвертой планете. Как с этим бороться, если от электроснабжения будет зависеть уже выживание обитаемой базы? Послать людей счищать тряпочками липкую пыль с огромных полей фотоэлементов?

Даже если все получится (а это далеко не факт, ведь во время лунных экспедиций местная пыль вела к потере воздуха скафандрами астронавтов), что помешает следующим нескольким часам бури снова покрыть все песком? Куда надежнее выглядит вариант, когда очищать от пыли если что и придется, то лишь сравнительно компактные радиаторы сброса избыточного тепла от небольших автономных АЭС.

Прогноз: ядерные космические корабли имеют все шансы стать основным транспортным средством для дальних полетов, начиная от Марса и заканчивая транснептуновыми объектами. Кроме того, специально спроектированные для космоса реакторы крайне полезны и для питания баз людей на далеких небесных телах.

Вместо заключения

Скорее всего, перспектив применения мирного атома в человеческой жизни будет гораздо больше, чем мы обрисовали выше. Кто знает, возможно, морские атомные мегаконтейнеровозы станут основным средством доставки грузов в земных морях будущего. Применение радиации для создания новых материалов, прорывы в ядерной медицине будущего и многое-многое другое сейчас довольно трудно спрогнозировать в деталях.

Мы сознательно не затрагивали их, чтобы остановиться на наименее фантастических сценариях, связывающих воедино настоящее и будущее. В нем сильный ИИ возьмет на себя рутинную работу, дорожные пробки и выхлопы из труб станут историей давно минувших дней, а реакторы и ядерные корабли на далеких планетах — привычной повседневностью.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно