Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Соблюдение «коронавирусных» ограничений связали с уровнем дохода

Согласно данным о местоположении мобильных устройств американцев, жители обеспеченных районов США после введения ограничительных мер скорее проявили желание оставаться дома по сравнению с более бедными слоями общества.

Несмотря на явную необходимость введения ограничений по коронавирусу, таких как «самоизоляция», сокращение контактов, закрытие общественных мест и по возможности перевод сотрудников на удаленную работу, для борьбы с пандемией, жители многих стран оказались не согласны с подобными действиями властей. И если одни спокойно пережили вынужденное «заточение» дома, продолжали работать или, наконец, занялись тем, на что до этого постоянно не хватало сил и времени, то другим приходилось нарушать запреты, чтобы не потерять доход и прокормить семью.

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе решили выяснить, кому проще всего было соблюдать режим ограничений и кто в большей мере оказался склонен к этому. Как выяснилось, обеспеченные люди, которые до пандемии коронавируса не сидели на месте, путешествовали, ходили в рестораны, ездили в командировки — в общем, всячески проявляли себя как социально активные, — начиная с середины марта стали наименее мобильными.

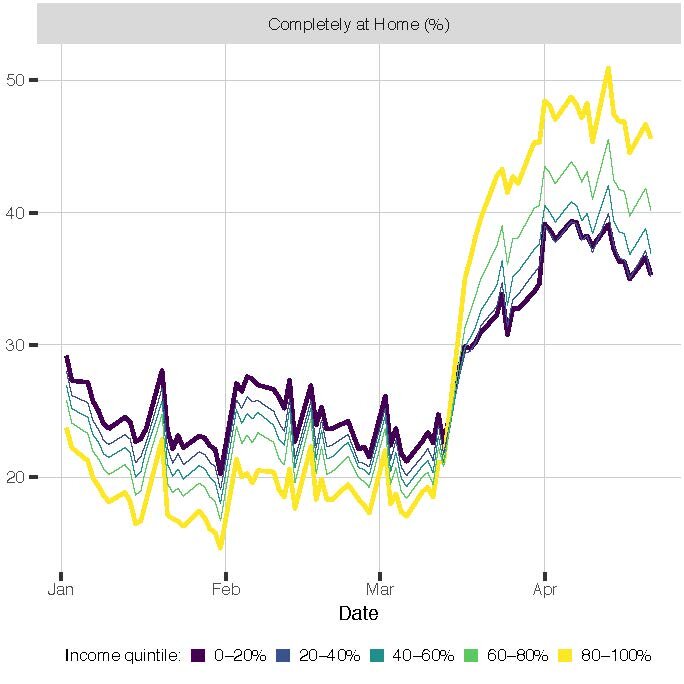

«Мы обнаружили, что до пандемии люди, проживающие в самых богатых кварталах США, имели наименьшую вероятность просидеть целый день дома, будь то будний или выходной, — говорит ведущий автор исследования, опубликованного в PNAS, Хоаким Вейл. — Однако, когда в игру вступили режимы ЧС, люди, живущие в самых богатых районах, чаще других оставались дома. Все стало наоборот».

Для проведения исследования ученые воспользовались анонимными данными, которые охватывают всю территорию США и были предоставлены SafeGraph, Place IQ и Google Mobility, о местоположении мобильных устройств американцев в период с января по апрель 2020 года. Анализ показал скачок на 25 процентных пунктов среди самых богатых районов, жители которых решили оставаться дома, при этом в малообеспеченных районах люди были дома всего на 10% чаще, чем обычно, до пандемии.

Как отмечают авторы исследования, вероятно, такая разница связана с тем, что обычно среди малообеспеченных больше работников предприятий, деятельность которых жизненно необходима для города, кроме того, у них меньше возможностей работать из дома. «Необходимо срочно определить, подвергаются ли — и в какой степени — сообщества с низкими доходами систематически большему риску заболеть Covid-19. <…> В целом малообеспеченные уже испытывают более серьезные последствия для здоровья и имеют меньшую способность справляться с экономическими потрясениями. Это подразумевает «двойное бремя» пандемии: сообщества с низкими доходами оказываются наиболее уязвимыми перед коронавирусом, <…> при этом они реже собюдают меры по социальному дистанцированию», — пишут ученые.

По их мнению, все это указывает на необходимость того, чтобы регионы, в которых проживают люди с низкими доходами, были в центре внимания, а власти должны подумать, как предоставить им возможность соблюдать социальную дистанцию, карантин и другие меры, необходимые для борьбы с пандемией. «Это всего лишь часть массива данных, показывающих, что бедные районы особенно уязвимы для Covid-19», — подытожили исследователи.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии