Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Правда ли, что обращение к себе в третьем лице помогает самоконтролю?

Американские психологи показали, что обращение к себе в третьем лице не способствует самоконтролю.

Размышления многих людей опосредуются внутренним монологом. Он формируется как результат интернализации (перехода внешних норм во внутренние) речи взрослых, которая сопровождает действия ребенка. При этом ряд наблюдений показывают, что обращение к себе в рамках такого монолога по имени, но не местоимению «я», может облегчать самоконтроль. Действительно, согласно ранним работам, произнесение имени ассоциируется у нас с окружающими (поскольку к себе человек так не обращается) и позволяет абстрагироваться от собственной личности при условии, что направлено не вовне. Однако хотя это может способствовать снижению эмоциональной реактивности (росту осознанности) самоотстранение необязательно гарантирует улучшение самоконтроля.

В новой работе специалисты из Мичиганского университета и других учреждений проверили, способно ли обращение к себе в третьем лице повышать сдержанность. Для этого они провели два объективных измерения. Участие в первом приняли 28 студентов. Их разделили на две группы и показывали 60 нейтральных и 60 неприятных снимков (например, животных и беженцев соответственно) из Международной базы эмоционально окрашенных изображений (IAPS). Во время просмотра контрольная группа должна была мысленно задавать себе вопрос: «Что я сейчас чувствую?», тогда как экспериментальная обращалась к себе по имени. Одновременно активность мозга испытуемых фиксировалась с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ) методом связанных с событиями вызванных потенциалов (ERPs).

В частности, авторов интересовали поздний позитивный потенциал (LPP) и негативность, связанная с ожиданиями стимула (SPN). Эти компоненты ЭЭГ надежно указывают на эмоциональную реактивность и активный самоконтроль соответственно. В соответствии с гипотезой, результаты показали, что в ходе монолога с использованием местоимения LPP значительно возрастал в ответ на негативно окрашенные фотографии. Похожий эффект наблюдался в экспериментальной группе, но в этом случае реакция на снимки разного содержания различалась менее значительно. SNP также существенно не отличался между группами.

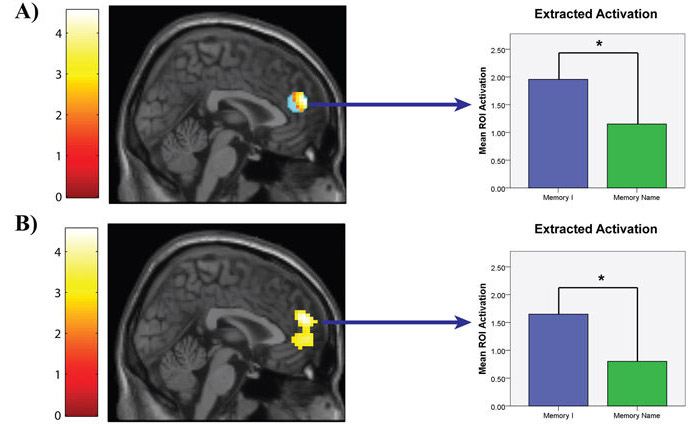

Участие во втором эксперименте приняли 52 других добровольца. На этот раз мозговая активность измерялась путем функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), и участников просили вспомнить неприятное переживание из личного опыта, используя местоимение или свое имя. После этого они оценивали самочувствие по пятибалльной шкале. Согласно итогам, испытуемые, которые обращались к себе посредством слова «я», хуже реагировали на отрицательные эмоции. При этом в их медиальной префронтальной коре наблюдалась повышенная активность — эта область мозга ассоциируется с мышлением о себе. Апелляция к собственному имени сопровождалась гораздо меньшей активностью в последней. В то же время в лобно-теменной области, участвующей в контроле эмоций, подобных эффектов выявлено не было.

Подробности исследования представлены в журнале Scientific Reports.

Ранее ученые выяснили, что стремление к самоконтролю может повышать вероятность совершения ошибок, а визуализация холода — осознанность.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии