Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

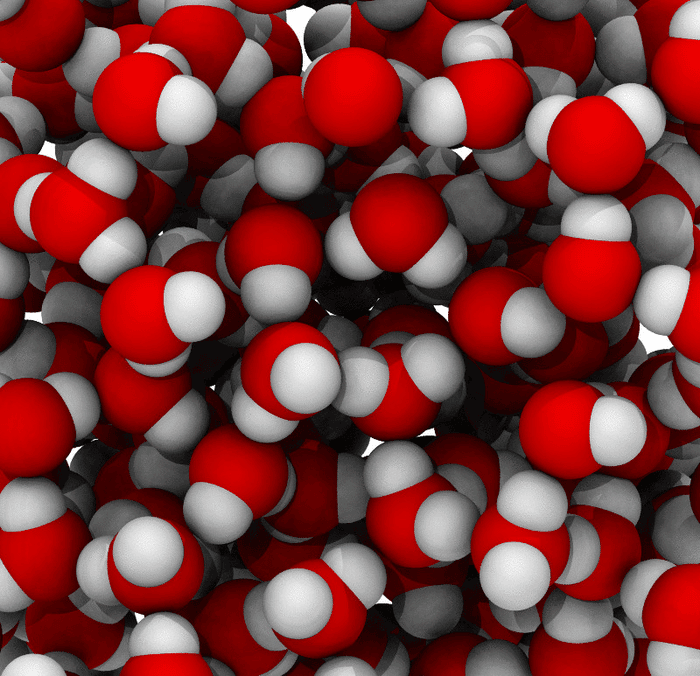

Машинное обучение позволило исследовать недоступные для экспериментов фазовые переходы воды

Используя методы моделирования и машинного обучения, ученые смогли исследовать фазовый переход воды, который до сих было невозможно воссоздать в экспериментальных условиях. Исследователи подтвердили существование перехода жидкость — жидкость, происходящего при температуре менее минус 100 градусов Цельсия, в котором вода разделяется на две несмешивающиеся фазы с разной плотностью.

В течение последних 30 лет ученые полагали, что при охлаждении до очень низких температур (менее минус 100 градусов Цельсия) вода может разделиться на две жидкие фазы с разной плотностью. Эти фазы не смешиваются, а их наличие может объяснять некоторые другие странные свойства воды — например, почему она становится менее плотной по мере охлаждения.

Однако это явление практически невозможно изучить в лаборатории, так как вода очень быстро превращается в лед при настолько низких температурах. Новое исследование ученых из Технологического института Джорджии (США) позволило преодолеть это ограничение. Авторы работы использовали модели машинного обучения, чтобы лучше понять фазовые изменения воды. Им удалось обнаружить убедительные вычислительные доказательства в поддержку перехода воды из жидкости в жидкость, которые можно применить к реальным системам. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

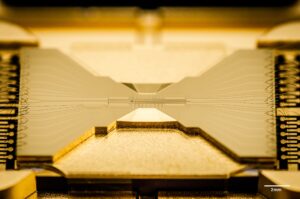

В своих расчетах ученые использовали квантово-химические вычисления, максимально приближенные к реальной физике. Они проводили молекулярное моделирование на суперкомпьютерах, которое сравнивали с виртуальным микроскопом, позволяющим увеличить масштаб до отдельных молекул и наблюдать за их движением и взаимодействием в режиме реального времени. Так исследователи смогли охарактеризовать структуру жидкости при различных температурах и давлениях.

Ученые также задействовали алгоритм машинного обучения, который рассчитывал энергию взаимодействия молекул воды друг с другом. Эта модель выполняла вычисления значительно быстрее, чем традиционные методы, что позволяло проводить виртуальный эксперимент гораздо быстрее. Свои прогнозы ученые тщательно проверяли с помощью серии различных алгоритмов.

Одна из главных проблем подобных исследований заключается в том, что полученные данные практически невозможно сравнить с реально наблюдаемыми процессами. Некоторые из условий из виртуального эксперимента вообще невозможны на Земле, хотя потенциально могут присутствовать в различных водных средах Солнечной системы, от океанов спутника Юпитера Европы до воды в центрах комет.

Однако полученные результаты могут помочь исследователям лучше объяснять и предсказать странные и сложные свойства воды, эффективнее использовать ее в промышленных процессах и разрабатывать более совершенные климатические модели.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

Врач аллерголог-иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ имени В.И. Разумовского Инна Гамова подробно поделилась о симптомах и причинах возникновения холодовой аллергии. По ее словам, истинная форма болезни встречается крайне редко, однако воздействие низких температур способно вызвать повреждения кожи, особенно если она тонкая и сухая.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии