Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Синегнойная палочка получила устойчивость к антибиотику последнего резерва

Всего за три недели бактерия развила устойчивость к антибиотику, использующемуся в случае, когда не помог ни один другой. Неожиданно это позволило найти слабое место опасного микроорганизма.

Антибиотики последнего резерва — средства, использующиеся тогда, когда патогенный микроорганизм не удалось победить другими, более рутинными средствами. Так как микробы быстро эволюционируют, вырабатывая устойчивость к лекарствам, препараты последнего резерва стремятся использовать как можно реже, чтобы не лишиться этого оружия в борьбе с болезнью.

Отчет, опубликованный в Antimicrobial Agents and Chemotherapy, описывает, как одному штамму синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa удалось победить комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам. Он считается последним средством лечения при тяжелых грамотрицательных нозокомиальных инфекциях, в том числе тех, где возбудитель — полирезистентные штаммы P. aeruginosa.

Самое неприятное в этой истории то, что случай был зафиксирован не в лаборатории, а in vivo — во время лечения пациента. Врачи французского госпиталя лечили ребенка, до этого дважды перенесшего операцию на печени. Более двух лет он страдал от рецидивирующей инфекции, вызванной синегнойной палочкой.

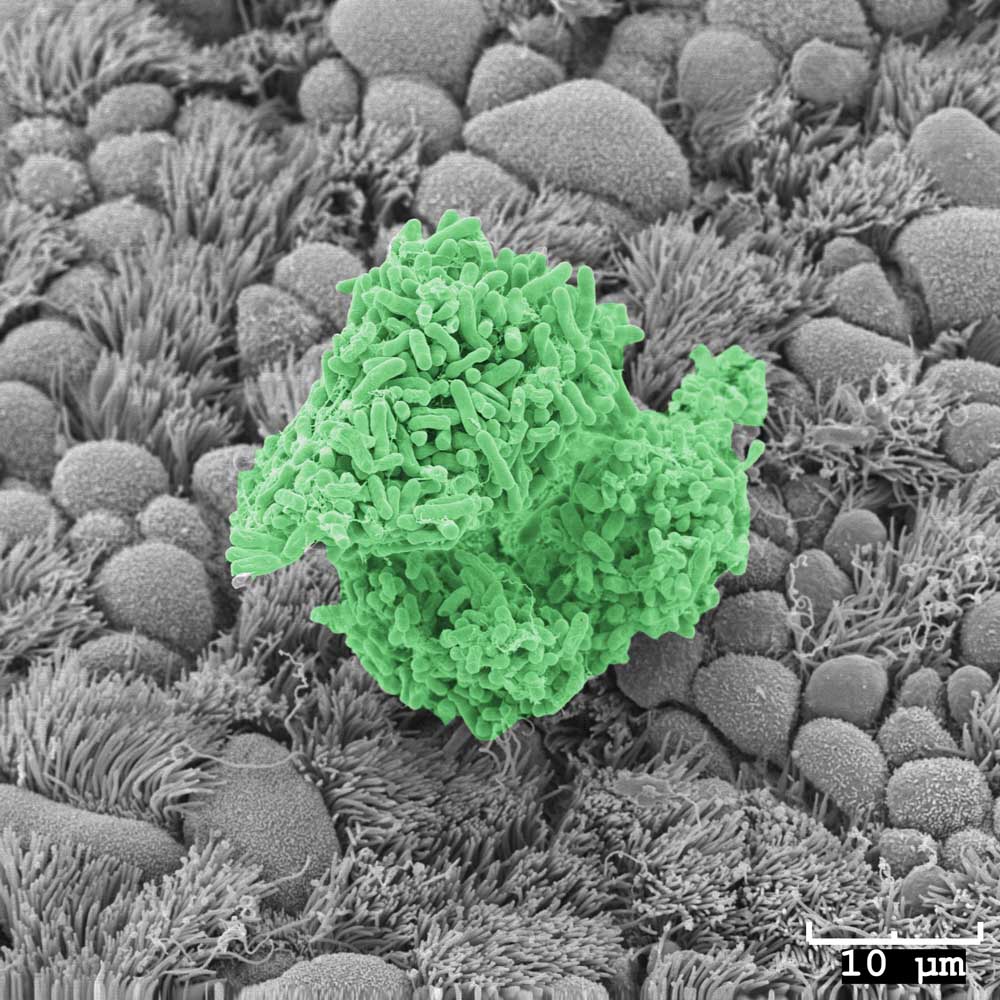

Синегнойная палочка — грамотрицательный микроорганизм, обычно обитающий в почве и воде. Это самый частый возбудитель внутрибольничных инфекций, поражающий ослабленных пациентов, и один из самых сложных для лечения микроорганизмов. P. aeruginosa очень быстро эволюционируют и, можно сказать, находятся в авангарде антибиотикорезистентности. Они имеют некий аналог социального поведения, «чувство кворума» — способность общаться и координировать поведение с помощью сигнальных молекул. P. aeruginosa образуют биопленки, укрывающие их колонии и защищающие от лекарств.

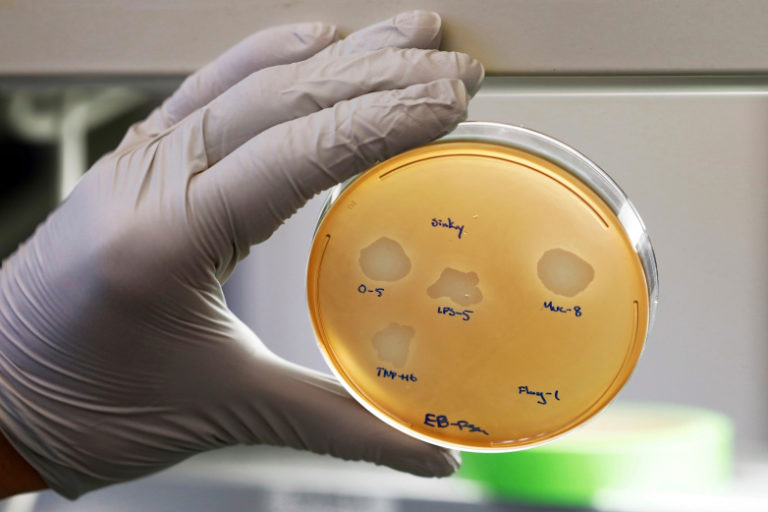

Пациент из статьи перенес операцию, но после этого инфекция угрожающе рецидивировала. Врачи назначили цефтолозан-тазобактам. Более ранние лабораторные данные показывали, что в жизни крайне мало шансов получить устойчивую к этому средству палочку, и первое время лечение выглядело успешным. Однако через 22 дня после начала терапии врачи обнаружили в организме ребенка новый штамм синегнойной палочки, который показал устойчивость к антибиотику. В итоге медикам удалось победить болезнь, однако это заняло более двух лет.

Впрочем, есть и хорошие новости. За время борьбы с опасной инфекцией ученые секвенировали геном десятков образцов мутировавших палочек. Оказалось, за месяцы сражения с лекарством бактерии трижды независимо друг от друга создавали устойчивые к цефтолозан-тазобактаму штаммы. Однако, становясь невосприимчивой к нему, бактерия теряла защищенность к другим средствам. Как отмечают авторы, это дает надежду на то, что даже в очень сложных случаях можно победить с помощью более старых препаратов. Это открытие может помочь в будущем найти способ предотвращать появление такой резистентности.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

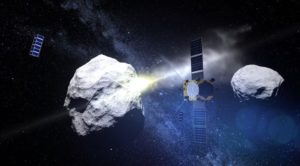

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии