Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

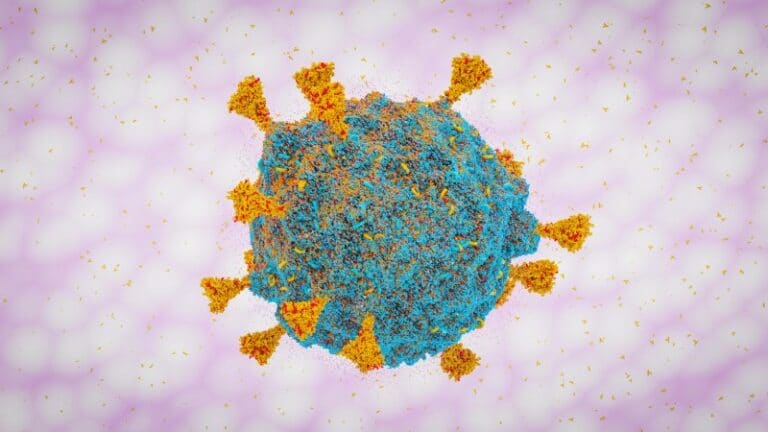

Ученые объяснили «мягкость» омикрон-штамма

Американские ученые рассуждают, действительно ли можно считать «омикрон» легкой версией Covid-19 или же сторонники такой версии просто забывают о главном факторе.

Почти сразу с момента появления омикрон-штамма — напомним, он начал распространение с Африки и вместе с туристами, посещавшими ее — стало ясно, что на фоне «дельты», доминировавшей до тех пор, этот вариант несколько мягче, болезнь протекает легче и быстрее, не поражая легкие. Как отмечали медики, риск госпитализации или попадания в отделения интенсивной терапии с «омикроном» может быть на 80% ниже того, что наблюдали при дельта-варианте.

Хотя с декабря заболеваемость резко поползла вверх, сфера здравоохранения испытывает нагрузку, заражаются привитые и переболевшие, страны либо не ввели никаких серьезных ограничений, либо — как, к примеру, Дания — вовсе отменяют их. Некоторые утверждают, что мир должен просто позволить инфекции циркулировать, а кто-то считает «омикрон» финальным аккордом пандемии.

Однако, по мнению Уильяма Ханаджа, доцента эпидемиологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, и Роби Бхаттачарьи, доцента Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы, «мягкость» нового штамма объясняется именно более сильным популяционным иммунитетом, а не свойствами самого вируса. Их статья опубликована в New England Journal of Medicine.

«Одним из важных факторов, которым следует руководствоваться при интерпретации степени тяжести «омикрона» на уровне популяции, — это уровень популяционного иммунитета. После трех предыдущих волн, в которых доминировали варианты D614G, «бета», а затем «дельта», к середине ноября 2021 года Южная Африка сообщила о самом низком ежедневном показателе Covid-19 с первых дней пандемии. Хотя этот короткий период, безусловно, был многофакторным, считается, что ключевым моментом стали иммунитет, приобретенный во время предыдущих волн (особенно дельта-штамма), и программа вакцинации: она начала наращиваться в середине 2021 года, приоритет отдавали пожилым людям. Таким образом, омикрон-вариант пришел в Южную Африку, когда у нее был более высокий показатель иммунитета, чем при любом предыдущем варианте SARS-CoV-2. Особенно среди людей, которые подвергались бы наибольшему риску тяжелых исходов», — пишут ученые.

Следовательно, сегодня множество людей, зараженных омикрон-штаммом, будут обладать иммунитетом к SARS-CoV-2 — во-первых, потому, что у большей части населения он есть (вследствие вакцинации или перенесенного Covid-19), во-вторых — так как новый вариант легче обходит защиту антител и чаще заражает переболевших и привитых. «Усиление популяционного иммунитета усложняет сравнение тяжести предыдущих штаммов и «омикрона», независимо от того, измеряется ли он по коэффициенту летальности (case fatality ratio, CFR, доля умерших среди пациентов с подтвержденным диагнозом. — Прим. ред.) или коэффициенту смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR, доля умерших от общего числа инфицированных лиц. — Прим. ред.). И ожидается, что люди с приобретенным иммунитетом столкнутся с менее тяжелыми последствиями», — отметили исследователи.

Лишь в нескольких работах, продолжают Ханадж и Бхаттачарья, были предприняты попытки смоделировать тяжесть омикрон-штамма по сравнению с «дельтой» для тех, кто не имеет иммунитета: выяснилось, что новый вариант примерно на 75% чаще приводил к госпитализации человека, который не прививался и не болел Covid-19, — то есть «омикрон», «альфа» и SARS-CoV-2 так называемого дикого типа (штамм, попавший к нам изначально) имеют одинаковую «внутреннюю тяжесть». Значит, те, кто не приобрел иммунитет (или он в принципе слабый), все еще могут быть подвержены риску неблагоприятных последствий.

«Вирусы не становятся неизбежно менее вирулентными, эволюция просто отбирает тех, кто преуспевает в репликации. В случае с Covid-19, когда подавляющее большинство случаев передачи происходит до того, как болезнь станет серьезной, снижение тяжести может вообще не выбираться напрямую. Так, предыдущие варианты SARS-CoV-2 с повышенной трансмиссивностью (например, альфа- и дельта-штамм), по-видимому, более тяжелые, чем их непосредственные предки или ранее доминирующий вариант. Хотя снижение CFR, наблюдаемое в начале распространения «омикрона» в Южной Африке, лучше, чем альтернатива ей, большая часть наблюдаемой разницы связана с наличием иммунитета у инфицированных людей», — подытожили авторы работы.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии