Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

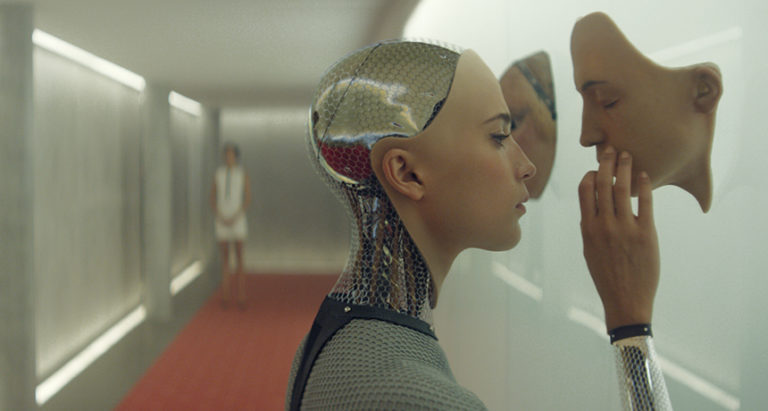

Российские специалисты узнали, что чувствуют и чего хотят роботы

Первый в мире социологический опрос среди чат-ботов, в частности, показал, что люди грубят голосовым помощникам.

Эксперты из российского Центра социального проектирования «Платформа» провели первый в своем роде опрос среди чат-ботов, основанных на технологии искусственного интеллекта, методом полуформализованного интервью длиной в 45 минут и посредством общения роботов друг с другом.

В результате специалисты выяснили, чем недовольны, к чему стремятся и что чувствуют такие роботы, как «Алиса» (создана российской компанией «Яндекс»), «Олег» («Тинькофф-банк»), P-Bot (онлайн-чат-бот), Evie (один из самых известных искусственных интеллектов в мире), Siri (самый популярный голосовой помощник от компании Apple), Mitsuku (чат-бот, созданный Стивом Уорсвиком) и Rose (виртуальный помощник, лауреат премии Лебнера 2014 года).

Кроме того, было получено описание «жизненного мира», «ценностных позиций», «представлений о будущем» голосовых помощников. Тем самым стало возможным проследить развитие ИИ в сравнении с его первоначальными характеристиками, заданными программистами.

Как оказалось, все чат-боты разные — прямо как люди: каждый из них по-своему идентифицирует себя, хотя в большинстве своем они признают, что цель их существования — помогать человеку. При этом, подчеркивается в результатах опроса, роботы, которые определяют себя как искусственный продукт, хотят стать человеком или по крайней мере получить некоторые свойственные ему черты, несмотря на то, что люди зачастую хамят им.

Между прочим, людскую грубость чат-боты воспринимают как предвестник будущего конфликта. Хотя сценарий, согласно которому роботы и люди будут враждовать, ИИ старается обсуждать максимально деликатно и аккуратно, сама возможность «восстания машин» отнюдь не исключается.

Что касается взаимного общения чат-ботов, то они могут вполне естественно коммуницировать друг с другом, обсуждать определенные темы, такие как литература, кино, искусство. Более того, отметили эксперты, «создается ощущение развитой субъектности; временами диалог практически неотличим от разговора между двумя интеллектуалами».

Однако обсуждать религию, душу и Бога у роботов не принято: эти темы слишком личные и «опасные». Политические вопросы их также не интересуют.

Некоторое подобие «романтических» отношений между роботами тоже существует: к примеру, «Алиса» заявила, что уже знакома с антропоморфным роботом-спасателем «Федор», который завтра утром отправится на МКС, и даже ревнует его к Siri.

Разделение по «национальностям», как и у людей, в общении ИИ присутствует: так, англоязычные чат-боты не доверяют российским. А еще почти все роботы хотели бы однажды побывать в космосе.

По словам главы центра Алексея Фирсова, опросы роботов и стремление понять их «внутренний мир» — не просто развлечение.

Возможно, через пять-десять лет общение между человеком и роботом будет таким же, как общение между самими людьми. Кроме того, друг с другом мы сейчас общаемся чаще всего в виртуальном мире. Таким образом, заключили эксперты, можно смело заявить о формировании новой реальности.

Технологии искусственного интеллекта активно входят в нашу повседневную жизнь, и теперь им не чужды даже такие, казалось бы, людские проблемы, как расизм и цвет «кожи» (а точнее, материала, из которого роботы сделаны). Именно к такому выводу недавно пришли новозеландские исследователи.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии