Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ТюмГУ выяснили подробности дореволюционной экологической политики

Несмотря на то, что загрязнение окружающей среды считается сравнительно новым феноменом, именно дореволюционный опыт в борьбе с загрязнением природы значительно повлиял на развитие будущей российской экологической политики, в том числе, советских законов в этой сфере. К такому выводу пришли историки ТюмГУ, проанализировав раннее российское санитарное законодательство и особенности его развития в XIX — начале ХХ века.

«Первые нормы, запрещавшие загрязнение воды и воздуха, появились уже в начале XIX века. Правда, они, как и подобные документы многих европейских стран, в то время не содержали четких критериев к устранению загрязнения. Попытки выработать более комплексные меры против промышленного загрязнения начались в 1890-х годах и не прекращались вплоть до революции. Они не принесли серьезных результатов в юридической плоскости, но значительно расширили научные представления об окружающей среде», — рассказал старший научный сотрудник центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ Андрей Виноградов.

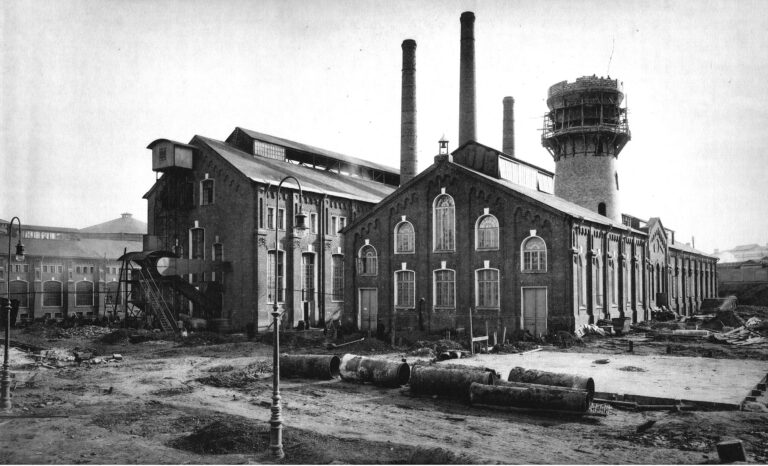

По словам историка, часто загрязнение воды и воздуха промышленными отходами ошибочно воспринимается как исключительно современная проблема, унаследованная от советской эпохи. Мало кто вспоминает, что уже в эпоху ранней индустриализации общество получило невиданные ранее возможности создавать и синтезировать вещества, и впервые столкнулось с материалами, влияние которых на окружающую среду и здоровье было неизученным. Возможно, поэтому формирование общепринятых представлений о промышленном загрязнении и методах борьбы с ним было долгим.

«На протяжении всего XIX века (и не только) санитарные нормы применялись довольно избирательно: одних промышленников игнорировали, других, наоборот, могли чрезмерно преследовать. В то время заводы и фабрики стали многочисленными, но лишь наиболее крупные из них становились предметом государственной заботы», — пояснил Виноградов.

Любопытно, что первое общероссийское постановление, касавшееся соблюдения санитарных норм при строительстве заводов, стремилось решить проблему загрязнения, устранив ее причину. Оно состоялось в 1803 году: Александр I объявил указ губернаторам сообщать о «вредных» заводах и фабриках в Министерство внутренних дел и не дозволять их строительство в городах.

«Благодаря указу 1803 года МВД стало высшей инстанцией по решению вопросов, связанных с промышленным загрязнением (и оставалось таковой до революции). Однако, губернаторам предписывалось только докладывать о проблемах, а не решать их. Кроме того, указ не давал инструкций по отношению к тем вредным заводам, которые уже были построены на законных основаниях. B 1818 году глава Министерства полиции граф Вязьмитинов попросил губернаторов заполнить ведомость о производствах, «смрад и нечистоту производящих».

Списки получились внушительными, свести их и определить надлежащие меры МВД смогло лишь в 1826 году. Заводы просили переносить на новые места вне городов и ниже по течению рек. На решение этого вопроса давался десятилетний срок, но и он был недостаточным для масштабов империи. Такие места должны были располагаться не близко к городу (в тот период они быстро росли), но и не слишком далеко, чтобы не терять доступа к транспортным путям. При этом закон не устанавливал допустимого расстояния, что осложняло решение вопроса», — рассказал Андрей Виноградов.

Как показало исследование, запрет на строительство вредных предприятий в городах вошел в российское законодательство в неопределенном виде. До 1917 года он сохранялся в 408 статье Устава строительного, которая гласила: «Фабрик и заводов, вредных чистоте воздуха, в городах и выше городов по течению рек и протоков строить не дозволяется. Если же где таковые уже существуют, то об оных делается представление министру внутренних дел, с особенным описанием качества их и цены. Для перенесения такого рода заведений губернские начальства обязаны отводить места и раздавать безденежно желающим в собственность с тем, чтобы, кроме сих мест, нигде более таковых заведений не было устраиваемо».

Однако действие этой нормы ограничивалось уже в следующей 409 статье, которая позволяла оставлять предприятия на прежних местах по распоряжению МВД. Промышленники могли апеллировать к министру внутренних дел, который обычно перенаправляли в Медицинский департамент МВД. Вести разбирательства на таком уровне обычно могли себе позволить только состоятельные владельцы производств, которые пользовались поддержкой губернатора.

B 1845 году вышло Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Оно ввело уголовную ответственность, в частности, за нарушение чистоты воздуха и воды и преступления против общественного благоустройства. Согласно ему, вредная фабрика в черте города или выше него по течению реки уничтожалась за счет виновника, который должен был оплатить еще штраф 50-100 рублей. Если предприятие было построено без разрешения, предполагался еще штраф и компенсация вреда, причиненного населению.

Историки подчеркивают, что именно суровость закона отчасти повлияла на то, что Уложение о наказаниях редко находило практическое применение в конфликтах, связанных с загрязнением. С годами значение предприятий возрастали: они приносили прибыль государству и давали средства к существованию все большему числу рабочих. Но Уложение предлагало только два решения: завод мог быть либо признан вредным и закрыт, либо считаться безвредным и остаться на месте.

Промежуточные сценарии стали возможными позднее: когда реформы Александра II преобразовали судебную систему и местное самоуправление, санитарное законодательство тоже изменилось. Устав о наказаниях (1864 года) наделил суды правом «репрессировать» заводовладельцев за отведение нечистот в канализацию или водоемы и за порчу воды «в местах, где ее берут для внутреннего употребления». Впрочем, в 1870 году вышло разрешение строительства безвредных промышленных заведений в новых городах.

Список опасных заводов и фабрик, появляющихся вне городов, составлялся МВД по согласованию с Министерством финансов. Право одобрять или отклонять ходатайства об их строительстве принадлежало губернским правлениям с учетом позиций городских дум. «Неясность полномочий городских дум, управ и земств провоцировала и усугубляла конфликты, но в тоже время это была хорошая возможность взаимодействия государства с промышленниками в легальном поле», — считает эксперт.

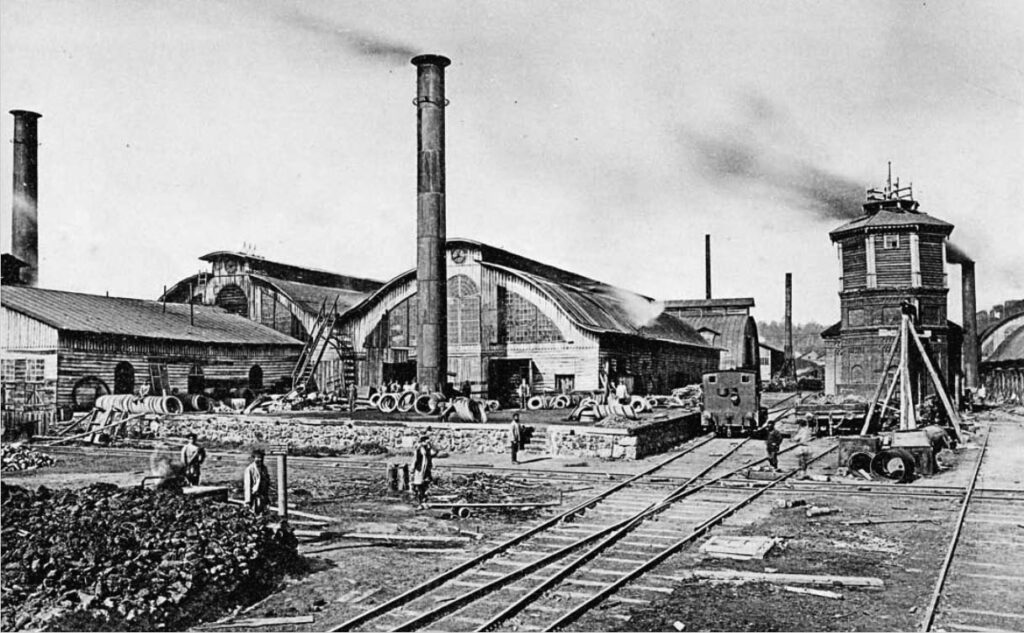

По словам Андрея Виноградова, в XIX и начале ХХ столетия российское правительство не покидала идея разработки единого закона, который регулировал бы размещение и санитарное состояние промышленных предприятий в городах. Активность здесь проявляли прежде всего МВД и Министерство финансов. Так, в 1894 году МВД стал вырабатывать правила по промышленным отбросам и предохранения питьевой воды от порчи (рекомендации по очистке сточных вод, включая очистку их электричеством, угольными фильтрами, полями орошения и поглощающими колодцами).

Вскоре инициативу перехватило Министерство финансов, после чего задачей стало «устранение стеснений» при открытии предприятий (главным из таких «стеснений» считалось отсутствие четкого определения того, что именно требовать от предпринимателя в санитарном отношении). Проработав нескольких лет, комиссия так и не представила в Госсовет нового законопроекта.

В первом десятилетии ХХ века промышленники (в этот раз костромские) вновь попросили разработать нормы допустимой концентрации веществ для жидких отходов производства. Этим вопросом занялся Медицинский совет МВД и выпустил в 1908 году циркуляр: сточные воды при впадении их в водоем должны были иметь температуру не выше 30 градусов Цельсия, не иметь выраженного запаха или окраски и быть пригодными для жизни животных и растений. Однако такой подход раскритиковали московские промышленники.

Они указывали на работы мюнхенского гигиениста Макса фон Петтенкофера и теорию самоочищения рек, согласно которой токсичные отходы могут нейтрализоваться большими объемами речной воды. Промышленные ассоциации же требовали учета местных условий в каждом случае. В результате в 1912 году император Николай II подписал указ о создании «Временного комитета по изысканию мер к охране водоемов Московского промышленного района от загрязнения сточными водами и отбросами фабрик и заводов». Комитет начал изучать реки и наиболее опасные производства региона.

Как показало исследование, создание «Временного комитета» породило конфликт между двумя министерствами. МВД продолжило разрабатывать проект закона «О санитарной охране воздуха, воды и почвы», но Госдума отклоняла его из-за непроработанности мер по устранению загрязнения. Очередное заседание Думы было запланировано на март 1917 года, но не состоялось. По иронии судьбы, именно этот «временный» комитет оказался самым устойчивым среди всех институтов, которые боролись с загрязнением.

Он пережил революцию 1917 года и продолжил работать в составе ВСНХ под новым названием «Центральный комитет по охране водоемов». К 1931 году многие старые институты были реорганизованы и стали частью более крупных государственных структур. Эта участь постигла и Центрводоохран, существовавший с 1912 года. Однако и годы спустя советские ученые, сталкиваясь с проблемой загрязнения, обращались к достижениям своих предшественников в этой области. Работа проводилась при поддержке РНФ в рамках проекта № 20-7800134.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно