Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В РХТУ предложили простой способ оценки качества воздуха в городских лесных массивах

Изучение качества воздуха в городских лесных массивах необходимо, поскольку эти территории служат не только частью экосистемы города, но и местом отдыха горожан. Ученые РХТУ вместе с сотрудниками кафедры лесоводства, экологии и защиты леса МГТУ имени Н. Э. Баумана и Базовой кафедрой РХТУ имени Д. И. Менделеева в ИГЕМ РАН предложили недорогой и достаточно точный метод оценки присутствия вредных примесей в атмосфере — для этого используются пробоотборники с сорбентом из фильтровальной бумаги, пропитанной различными реагентами, на которую осаждаются соответствующие примеси. Пробоотборники можно размещать в любых точках леса, они не требуют постоянного наблюдения и создания стационарных пунктов мониторинга. Методику уже опробовали на территории природного заповедника «Долина реки Сетунь» в западной части Москвы.

Результаты испытаний приведены в журнале Pure and Apllied Chemistry. В лесном воздухе, помимо естественных примесей, могут присутствовать вещества антропогенного происхождения. Самые распространенные из них — соединения серы и азота. Количество оксидов азота в атмосфере резко увеличилось в последние десятилетия. Существенный вклад вносит сжигание ископаемого топлива, в том числе при работе транспорта, который является основным источником загрязнения воздуха в больших городах.

Избыток «техногенного азота», поступающий в экосистемы, инициирует перестройки в видовом разнообразии растений (начинают доминировать виды, растущие на богатых азотом почвах) и снижает устойчивость древесных растений к болезням. Особо чувствительны хвойные породы деревьев, которые из-за перенасыщения почвы азотом гибнут и постепенно уступают свои позиции лиственным породам.

Больше всего примесей в лесном воздухе наблюдается на границах с урбанизированными территориями и транспортными магистралями. В глубине насаждений концентрации снижаются, но это снижение может быть незначительным. Более того: если биофильтрующая способность леса недостаточна по каким-то причинам, то при определенных метеоусловиях, например, в штиль, примеси будут накапливаться на отдельных участках внутри лесного массива. Подобные очаги часто формируются в природных массивах внутри городов. Это может создавать опасность для человека, ведь лесные зоны часто используются горожанами как рекреационные.

«Выявлять такие участки необходимо, но организовать в городском лесном массиве пункт стационарного мониторинга непросто и дорого, а в некоторых случаях запрещено — если лесные участки входят в состав особо охраняемых территорий. Поэтому мы предложили оценивать состояние воздуха с помощью мобильных пробоотборников, сделанных из доступных материалов: примеси будут улавливаться за счет сухого осаждения на поверхности сорбента, в качестве которого используется фильтровальная бумага, пропитанная соответствующим раствором», — говорит Владимир Кузнецов, профессор кафедры ЮНЕСКО «Зелёная химия для устойчивого развития» РХТУ имени Д. И. Менделеева.

Фильтр, который «ловит» примеси из воздуха

Загрязняющие вещества и примеси могут выводиться из воздуха при контакте с поверхностью, даже если нет атмосферных осадков. Этот процесс называется сухим осаждением и его скорость зависит от химических свойств соединений. Над любой подстилающей поверхностью — например, над бумажным фильтром — образуется тонкий слой неподвижного воздуха. В этом слое молекулы примесей из атмосферы перемещаются в процессе молекулярной диффузии и взаимодействуют с молекулами веществ на поверхности и, вступая с ними в химическую реакцию, выводятся (адсорбируются) из воздуха.

Это свойство и предложили использовать ученые из РХТУ вместе с коллегами. В качестве подстилающей поверхности — сорбента используется фильтровальная бумага, пропитанная химическим раствором. Состав раствора зависит от того, какие примеси необходимо поймать из воздуха. Молекулы серы, азота, фтора и хлора хорошо связываются с раствором на основе гидроксида натрия, а соединения аммиака, щелочноземельные и тяжелые металлы — с растворами серной кислоты. В качестве пробоотборника можно использовать самые простые емкости, например, полиэтиленовые крышки от стеклянных банок или донышки от молочных пакетов, внутрь которых и прикрепляют сорбент.

Собирать данные можно в любое время года. Пробоотборники развешиваются на деревьях сорбентом вниз. Выбор точек размещения производится обычно на месте. Спустя установленное время — от нескольких суток до нескольких недель — пробоотборники собирают и доставляют в лабораторию. После промывки фильтра водой примеси переходят в раствор. И выяснив концентрацию примеси в растворе и соответственно массу вещества, которое удалось собрать, можно определить средний уровень загрязнения воздуха в период экспозиции в данной контрольной точке. «Чтобы определить среднюю за период экспозиции концентрацию примеси в каждой контрольной точке, мы делаем контрольные замеры на стационарном пункте мониторинга», — говорит Владимир Кузнецов.

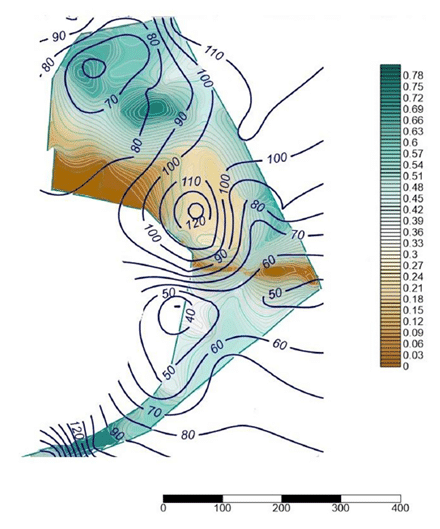

Загрязненные зоны — на геоинформационной карте леса

Исследователи из РХТУ провели эксперимент в ельнике Кунцевской дачи – лесного массива в западной части Москвы. Это часть природного заповедника «Долина реки Сетунь» – городская особо охраняемая природная территория., Пробоотборники равномерной сетью разместили в границах участка, наиболее близко расположенного к центру города, практически полностью окруженного автомагистралями и улицами с интенсивным движением транспорта. В этой зоне преобладают хвойные породы, наиболее чувствительные к атмосферному загрязнению. В лесном массиве ученые выбрали 35 точек и установили на высоте 1,5–2 метров пробоотборники. Спустя 20 дней их сняли и оценили уровень загрязненности воздуха диоксидом азота.

Исследователи заметили, что вещество по территории городского леса распределяется неравномерно. В среднем, концентрация NO2 уменьшалась по мере удаления от границ внутрь лесной зоны: это говорит о том, что лесная экосистема выполняет свои функции по стабилизации состава воздуха. Однако, это уменьшение было незначительным, а в некоторых местах показатели, наоборот, росли. Например, на расстоянии до 10 метров от края леса концентрация диоксида азота составляла около 90 мкг/м3, что превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию. По мере удаления от границы показатели снизились до 71 мкг/м3, однако после 50 метров вглубь лесного массива вновь выросли почти до 90.

«Мы визуализировали распределение примесей с помощью геоинформационных систем и увидели, что наибольшие концентрации NO2 сосредоточены в местах, где биогеоценоз леса достаточно сильно изменен из-за деятельности человека», — рассказал Владимир Кузнецов.

Качество атмосферного воздуха определяет экологическую безопасность и риски для здоровья человека. В городах можно проводить наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения. Однако они не решают всех задач: характер движения воздушных потоков и рассеивания примесей по территории постоянно меняется.

Данные, полученные на постах наблюдения, чаще всего имеют сугубо локальный характер. В то же время загрязняющие вещества распространяются неравномерно из-за своих аэродинамических характеристик и диффузных моделей рассеяния: их количественное соотношение по мере удаления от источника выброса изменяется неравномерно. Поэтому изучение фонового загрязнения в различных точках необходимо.

«Мы предложили способ, который позволит с помощью доступных средств создать крупномасштабную схему загрязнения воздуха на участках, где нет постоянных постов наблюдения. В дальнейшем планируем развивать и совершенствовать эту методику», —резюмирует Владимир Кузнецов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно