Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

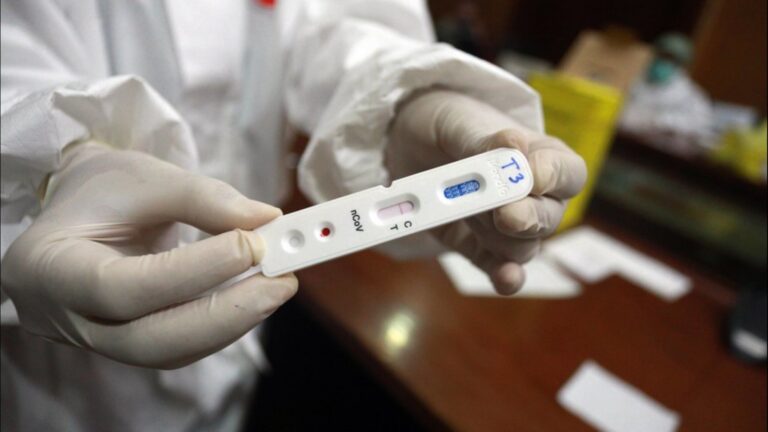

Ученые подвергли сомнению популярный тест на антитела к коронавирусу и предложили новый маркер тяжести заболевания

Исследователи из Сколтеха, американских компаний VirIntel и Argentys Informatics и двух институтов РАН провели совместное исследование, в котором проанализировали иммунный ответ на вирус SARS-CoV-2 у пациентов с разной степенью тяжести заболевания. Ученые обнаружили, что у половины пациентов с бессимптомным течением заболевания не вырабатывается значимого количества антител IgG того вида, на который нацелены многие популярные тесты для выявления перенесенной коронавирусной инфекции. В то же время практически у всех пациентов были обнаружены другие антитела, причем их уровень часто оказывался выше именно при бессимптомном течении заболевания. На основе этих наблюдений ученые предложили в качестве маркера тяжести заболевания соотношение между этими двумя показателями.

Результаты исследования опубликованы в журнале Viruses. Цель анализа крови на антитела у пациентов, недавно перенесших коронавирусную инфекцию, — выявить иммуноглобулины IgG, которые, как правило, начинают вырабатываться спустя несколько недель после инфицирования и подразделяются на несколько разновидностей в зависимости от того, к какой части вируса они прикрепляются. Наиболее распространенные виды IgG — антитела к нуклеокапсидному белку и рецептор-связывающему домену (RBD) спайкового белка коронавируса. В ходе исследования российские и американские ученые определили уровни антител обоих типов у пациентов, переболевших Covid-19 в легкой, бессимптомной и тяжелой формах.

«Наш главный вывод состоит в том, что у пациентов с бессимптомным течением Covid-19 зачастую отсутствуют антитела IgG к нуклеокапсидному белку — одному из внутренних компонентов вируса. Однако для выявления перенесенного в недавнем прошлом заболевания пациентам обычно назначают анализ именно на этот тип антител», — рассказывает первый автор исследования, сотрудник Сколтеха, Института биофизики клетки и Института проблем передачи информации РАН Мария Тутукина.

«Зато у всех протестированных нами пациентов, кроме одного, независимо от тяжести заболевания, были обнаружены антитела IgG к рецептор-связывающему домену спайкового белка, который находится на поверхности вирусной частицы», — добавляет соавтор исследования, сотрудник ИППИ РАН и компании VirIntel Анна Казнадзей.

Основываясь на полученных данных, ученые полагают, что для установления факта перенесенного заболевания целесообразнее всего делать анализ на уровень антител к RBD. Чем объясняется, что у части переболевших ковидом есть антитела к RBD, но к нуклеокапсидному белку — нет? Исследователи предполагают, что все дело в том, где находится элемент вирусной частицы, на который нацелен иммуноглобулин, — внутри нее или снаружи.

Ученые высказали предположение, что в случае бессимптомного течения Covid-19 иммунная система настолько успешно дает отпор инфекции на ранней стадии заболевания, что вирус просто не успевает войти в фазу активного размножения, когда клетки буквально разрывает на части и во все стороны разлетаются вирусные «запчасти», обычно скрытые внутри вредоносной частицы. Лишь при таком неблагоприятном сценарии могут сформироваться антитела к нуклеокапсидному белку. Однако, до тех пор, пока вирус не проник в клетку, у пациента вырабатываются только антитела к RBD, мишень которых находится на внешней поверхности вируса.

Антитела к RBD часто называют «нейтрализующими», так как они способны предотвращать связывание спайкового белка вируса с рецептором. Ученым удалось показать наличие корреляции между количеством антител IgG к RBD и способностью сыворотки блокировать взаимодействие между рецептором и RBD.

Еще один весьма любопытный вывод, к которому пришли ученые, заключается в том, что в исследуемой выборке содержание антител к RBD не только не уменьшилось, но в среднем даже увеличилось. Хотя, по словам авторов, полученные результаты на первый взгляд противоречат более ранним исследованиям, в которых отмечалось постепенное снижение уровня антител к RBD, результат может во многом зависеть от образа жизни и поведения пациентов из выборки после выздоровления.

«Есть все основания ожидать, что у пациента, перенесшего Covid-19, при повторном контакте с патогеном произойдет резкий подъем уровня антител. Это нормальная реакция человеческого организма, ведь наш иммунитет — это не защитный скафандр, а способность эффективно противодействовать вирусу при его повторном попадании в организм. От того, будет ли он вновь проникать в организм и как часто, будет зависеть динамика изменения количества антител», — добавляет Анна Казнадзей.

Учитывая выявленные различия в уровнях антител IgG двух типов, ученые предположили, что соотношение между их количествами может служить маркером тяжести заболевания. «Такой маркер целесообразно применять в том случае, когда пациент не делает компьютерную томографию, будучи уверенным, что пневмонии у него нет. Если анализ крови выявит у него преобладание антител IgG к нуклеокапсидному белку, то целесообразно направить его на компьютерную томографию и, возможно, назначить курс реабилитации», — отмечает Мария Тутукина.

У вакцинированных повышенный уровень антител к RBD может указывать на то что, после вакцинации имела место повторная встреча с вирусом, а значит оснований для ревакцинации нет, поскольку иммунная система и так среагировала на новый контакт с вирусом. В проведенном исследовании рассматривается одна из нерешенных до сих пор проблем, связанная с иммунным ответом при Covid-19: пациенты с легкой симптоматикой далеко не всегда обращаются за медицинской помощью и, следовательно, остаются за рамками исследований.

Работа проведена учеными Сколковского института науки и технологий, Института биофизики клетки и Института проблем передачи информации РАН, компаний VirIntel LLC и Argentys Informatics LLC (США).

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно