Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Северные олени научились видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники зимой

Среди уникальных черт северного оленя — диета, которая состоит главным образом из лишайников, и довольно странная для высоких широт способность различать ультрафиолет. Новое исследование напрямую связало одно с другим. Его авторы полагают, что олени меняют цвет отражающей оболочки своего глазного дна (тапетума) на зиму с желтого на голубой, чтобы видеть в ультрафиолетовой части спектра и находить в снегу лишайники.

Северный олень (Rangifer tarandus) стал одним из символов северных экосистем — как Евразии, так и Северной Америки. Это крупное парнокопытное животное, которое живет большими стадами и населяет зону тундры и тайги. Значение северных оленей для природы Севера трудно переоценить, и они не менее важны для малых народов, которые местами по-прежнему занимаются оленеводством.

Северные олени примечательны многими уникальными адаптациями к суровым условиям, которые позволили им отлично приспособиться и занять огромный ареал. К примеру, они питаются лишайниками — «оленьим мхом», или ягелем. Это своеобразная и не слишком питательная пища подходит далеко не всем, но служит надежным источником энергии и полезных веществ там, где их очень мало.

Другое, довольно загадочное приспособление северных оленей — предполагаемая способность различать ультрафиолет. Она связана с особыми роговицей и хрусталиком, которые у большинства животных с дневным образом жизни активно поглощают свет в ультрафиолетовом диапазоне, что защищает чувствительную сетчатку от вредного излучения. В то же время глаз северного оленя пропускает до 60 процентов света в ультрафиолетовой части спектра.

Кроме того, северные олени имеют особый тапетум (на латыни tapetum lucidum). Это отражающий слой сосудистой оболочки глаз, скрытый под ее поверхностью за сетчаткой. Тапетум содержит кристаллы гуанина и различные пигменты и работает как светоотражатель — именно эта оболочка глаз заставляет ярко светиться в темноте глаза кошек, собак и других позвоночных. Благодаря ей часть попавшего в глаз света отражается, а само животное лучше видит в полумраке.

Тапетум северных оленей уникален: он меняет цвет в зависимости от сезона. Летом их тапетум имеет обычный для животных желтоватый или золотистый оттенок, однако на зиму становится голубым. В результате он отражает не только видимый свет, но и ультрафиолет, который вполне может возбуждать светочувствительные колбочки сетчатки.

Ультрафиолетовое излучение видят многие насекомые и позвоночные, которые активны по ночам, скажем летучие мыши. Но зачем такая адаптация понадобилась северным оленям? С вопросом разбирались авторы новой статьи в журнале i-Perception.

Авторы отмечают, что в роговице и хрусталике животных полярных областей следует ожидать скорее активного поглощения ультрафиолета. Действительно, постоянно живущие среди снегов человек или животное получают двойную дозу ультрафиолета — напрямую от солнца плюс отраженный от снега. Это может повредить глаза — именно поэтому любители зимних видов спорта носят солнцезащитные очки. По той же причине содержащиеся в неволе северные олени часто страдают от катаракты.

Ученые полагают, что северные олени научились различать ультрафиолет (причем только зимой), чтобы находить свою главную пищу в холодное время года — «олений мох», он же ягель. Так называют ряд лишайников, то есть организмов, образованных неразрывным симбиозом гриба и водоросли или цианобактерии, — прежде всего из родов кладония (Cladonia) и цетрария (Cetraria). Олени особенно часто поедают кладонию оленью (Cladonia rangiferina), что отражено в названии лишайника как на русском языке, так и на латыни.

Кладония напоминает жесткие беловатые кустики или деревца ростом до 12 сантиметров. У нее своеобразный химический состав и вкус, но в то же время она содержит немало белков, жиров и других питательных веществ. Летом их нетрудно заметить, а вот зимой и по весне грязно-белые лишайники на таком же фоне найти гораздо труднее. Скорее всего, именно ягель стал причиной появления «сезонного ультрафиолетового зрения» у северных оленей.

Лишайники сильно отличаются друг от друга поглощением света с разной длиной волны, из-за чего некоторые могут быть невидимы в ультрафиолете. Поэтому авторы подтвердили свое предположение, описав спектр поглощения дикорастущей C. rangiferina с Северо-Шотландского нагорья — территории, которая славится биоразнообразием лишайников. Оказалось, что кладонию легче всего заметить в условиях сумеречного света в диапазоне 330-370 нанометров, который как раз соответствует ближнему ультрафиолету. Именно его приспособлены пропускать, а скорее всего также различать уникальные глаза северного оленя.

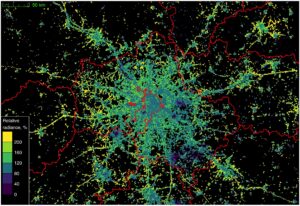

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

Анализ более 120 научных исследований, посвященных закономерностям возникновения и распространения дезинформации, показал, что передача ложных сообщений характерна для всех живых организмов — от бактерий до человека.

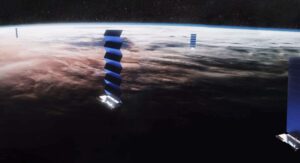

Американские исследователи смоделировали будущее земной орбиты. По их расчетам, если спутники внезапно потеряют способность маневрировать (например, в результате солнечной активности), первое опасное столкновение между аппаратами произойдет не через годы и даже не через месяцы, а намного раньше. Это создаст непреодолимую угрозу для всех космических миссий.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

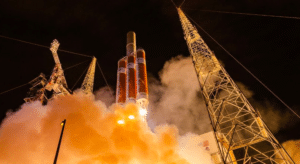

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии