Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

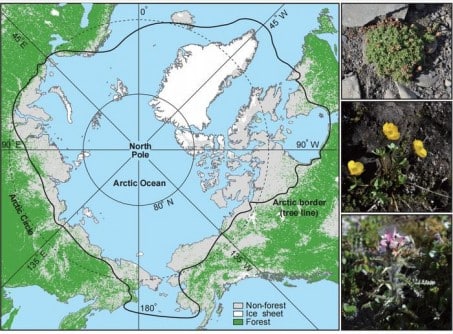

Биологи сделали флору Арктики в несколько раз древнее

Новая работа показала, что типичные для современной Арктики растения начали появляться там в несколько раз раньше, чем считалось до сих пор. Причем пути их распространения часто были весьма небанальными.

Современная Арктика играет важную роль в глобальной климатической системе, выступая большим резервуаром углерода и метана, надолго изолирующим их от возвращения в атмосферу. Однако за последние 50 лет потепление в этом регионе в три-четыре раза превышало среднемировые показатели. Из-за этого состав растительности там быстро меняется, что создает необходимость понять историю ее образования — и на этой основе попробовать оценить будущее местных экосистем.

Исследователи из Института ботаники Китайской академии наук (IBCAS) попробовали прояснить этот до сих пор слабо изученный вопрос. Они отобрали 32 группы покрытосеменных растений, включающих в себя 3626 видов, из которых 548 видов сегодня обитают в Арктике, а 40 встречаются только там. Работа опубликована в Nature Communications.

Используя как анализ ДНК, так и палеоботанические данные, ученые выявили целый ряд ранее не вполне ясных фактов. Например, они узнали, что первые покрытосеменные, типичные для современной Арктики (полынь и плевропогон), появились в этом регионе 9-10 миллионов лет назад, в начале позднего миоцена.

Это значительно отличается от ранее общепринятой картины формирования современной арктической флоры: до сих пор начало ее образования относили к периоду два-три миллиона лет назад, поскольку до этого арктических тундр не существовало. В Арктике было слишком тепло, отчего она была покрыта лесами.

На основе новых данных авторы исследования предположили, что начало складывания покрытосеменной части арктической флоры в реальности было вызвано не образованием тундр, а намного более древними климатическими изменениями. Двенадцать-тринадцать миллионов лет назад средняя температура в Арктике упала с плюс 11 градусов Цельсия (как в Крыму сегодня) до плюс четырех (как в современной Владимирской области). За счет этого в ранее сплошном арктическом лесу стали появляться открытые пространства, куда и пришли полынные и прочие. Распространению могло помочь резкое падение уровня моря, открывшее сухопутные перешейки на месте ранее затопленных земель.

Дальше температура продолжала снижаться, отчего с семи миллионов лет назад количество открытых пространств в Арктике стало сравнимо с тем, что наблюдается сейчас, а около двух-трех миллионов лет назад стало так холодно, как сегодня, — средняя температура ниже минус 10, на десятки градусов ниже показателя, типичного для Арктики еще в миоцене и ранее.

Всего авторам удалось выявить 105 событий экспансии растений с юга в Арктику — в основном из горных, то есть холодных и сухих зон более низких широт. Еще 26 видов, по данным исследователей, смогли возникнуть в местных суровых условиях. То есть распространение горных видов с юга все же преобладало в процессе формирования арктической флоры.

Интересно, что скорость появления типичных арктических видов до 2,6 миллиона лет назад была умеренной. Это неудивительно: как уже писал Naked Science, еще два-три миллиона лет назад даже самая северная точка суши была покрыта лесами, а в море рядом с ней росли кораллы. Ясно, что в таких условиях экстремально холодоустойчивая арктическая флора не могла быстро складываться.

Но начиная с периода 2,6 миллиона лет назад температуры на земле начали падать еще сильнее, чем раньше. Ледниковые периоды стали регулярными, и в них средняя температура планеты опускалась ниже, чем еще 12 миллионов лет назад была в Арктике. Поэтому складывание арктической флоры резко ускорилось, причем его пик пришелся на 0,7-1,0 миллиона лет назад.

Большинство биотических расселений арктической флоры происходило из западной части Северной Америки (54% от всех случаев расселения), в то время как из Евразии расселений было много меньше. Возможная причина — то, что доля тундры в Северной Америке больше, чем в Евразии, отметили авторы статьи.

Новая работа позволяет иначе взглянуть на процесс формирования современной арктической флоры. Судя по тому, что ее складывание началось, когда в Арктике были температуры современной средней полосы России, можно предположить, что устойчивость местных растений к потеплению несколько выше ожидавшейся. С полученными знаниями можно будет более осознанно разрабатывать природоохранные меры, нацеленные на сохранение местной флоры.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии