Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Геохимики не увидели никаких следов Тейи в составе Луны

Как образовалась Луна? Казалось бы, мы должны знать ответ, ведь у нас есть более тонны образцов ее породы и результаты многочисленных исследований, проведенных как с орбиты, так и на поверхности спутника Земли. Международная группа ученых проанализировала данные исследований и пришла к выводу, который вряд ли понравится сторонникам самой популярной гипотезы.

Луна — странный, по меркам спутников, объект. Ее диаметр довольно «обычный», а вот масса составляет 1,2 процента массы Земли, что делает Луну самым большим относительно своей планеты спутником в Солнечной системе. К строению тоже есть вопросы: маленькое металлическое ядро составляет лишь до четырех процентов массы всего небесного тела. Для сравнения: на ядро Земли приходится более 30 процентов ее массы. Наконец, естественный спутник чересчур быстро вращается вокруг планеты. В общем, история образования Луны должна объяснять все эти аномалии.

Общая плотность Луны схожа с плотностью земной мантии, более того, по изотопному составу темные лунные породы похожи на вулканические земные. Эти сходства породили гипотезу, что Луна образовалась после столкновения Земли с огромным телом. Из выбитой на орбиту материи планеты со временем и сформировалася спутник. К такому же выводу привели исследования эволюции движения системы «Земля — Луна».

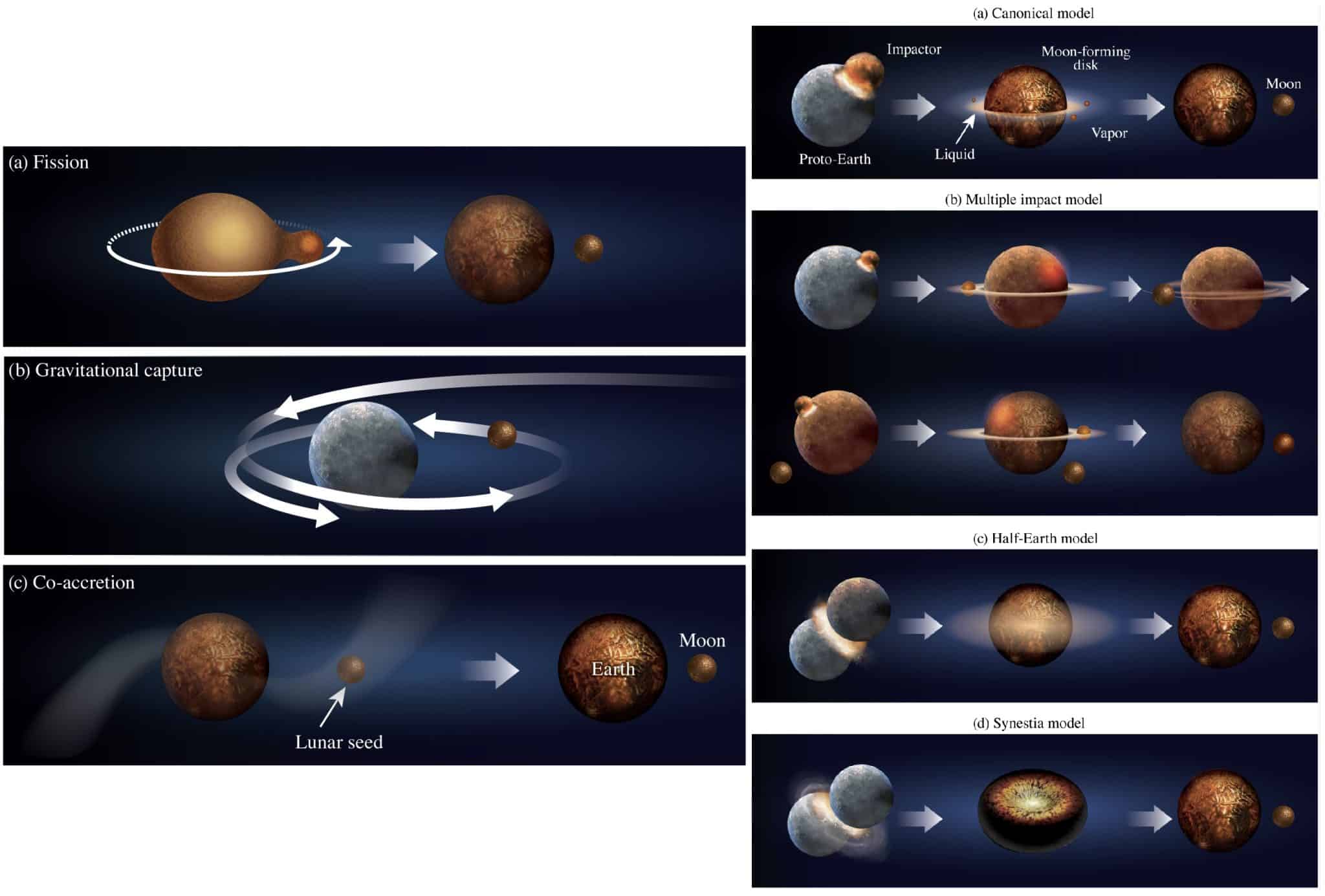

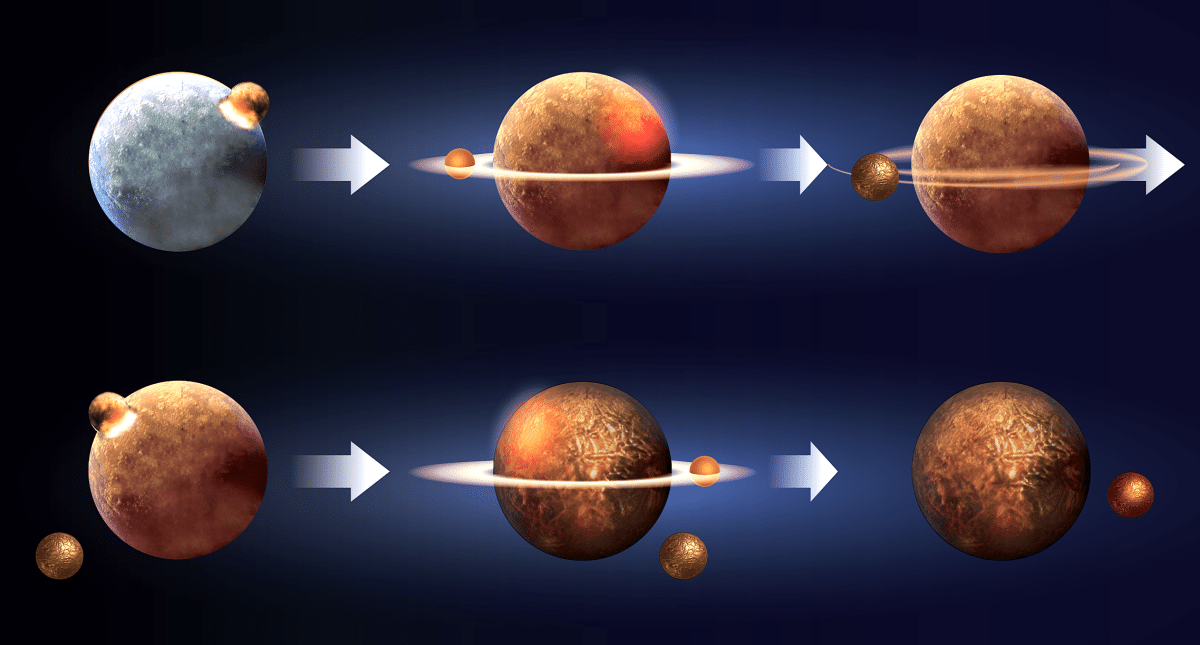

Главная проблема гипотезы о столкновении в том, что при подобном развитии событий Луна формируется преимущественно из материала «инородного» тела, а не Земли, как показали компьютерные модели. Стремясь объяснить одинаковый состав спутника и планеты, ученые выдвинули схожие гипотезы, в основе которых по-прежнему было столкновение. К примеру, согласно одной из них, объект выбил материю из Земли и улетел, согласно другой — две «полу-Земли» столкнулись, полноценно «перемешались» и образовали Землю и Луну.

Международная группа ученых из институтов Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Рочестерского университета (США) свела результаты геохимических и геофизических исследований Луны, чтобы понять, какие из сценариев формирования спутника наиболее вероятны. Работа выложена в открытый доступ на сайте arXiv.

Новый геофизический анализ показал, что ядро Луны с радиусом 300 ± 20 километров составляет примерно 0,8-1,5 процента массы спутника. Такие параметры «сердцевины» накладывают ограничения на состав ядра и остальных слоев. Если вся остальная Луна по составу похожа на верхнюю мантию Земли, то ядро должно быть чрезвычайно плотным (приблизительно 7,8 тысячи килограммов на кубический метр) и состоять почти исключительно из сплава железа и никеля. Если же в составе Луны больше оксидов железа, чем в земной мантии, то и ядро не должно быть столь плотным и может содержать значительное количество других элементов.

На сегодня у нас нет сейсмических данных о структуре Луны на глубине ниже 1,1 тысячи километров (радиус спутника — 1,7 тысячи километров). Возможно, необходимую информацию соберет миссия Lunar Geophysical Network (пока не утверждена) или чувствительные сейсмометры Farside Seismic Suite, которые могут отправиться на поверхность спутника в рамках программы CLPS (NASA).

Авторы новой научной работы также вывели относительное содержание 70 элементов в мантии и коре Луны. Судя по этим данным, Земля и Луна сформировались из одной материи, то есть в одной части протопланетного диска, без «примесей» от гипотетического импактора. Образовался наш спутник примерно 4,5 миллиарда лет назад из вещества, в котором на тот момент уже почти не осталось летучих веществ.

Чтобы уточнить историю формирования разных слоев Луны, необходимо провести анализ пород (лучше — мантии), собранных в других областях спутника, вдали от тех мест, где уже садились аппараты. Такие образцы могут доставить миссии «Чанъэ-6» (Китай) и лунохода Endurance (концепт, NASA).

Проблему отсутствия «примесей» решают сценарии очень мощного столкновения и «перемешивания» материи импактора и прародителя Земли. Как отметили авторы нового исследования, поведение материи в таких экстремальных условиях пока что не до конца изучено и не внедрено в численные модели подобных событий. Более того, соотношение элементов и их изотопов в Луне не могло образоваться при высокой температуре, которая неизбежна в мощном столкновении с «перемешиванием» вещества.

В общем, в Луне нет следов столкновения Земли с Тейей, гипотетической формирующейся планетой. Либо этого события не было, либо в процессе него материя нашей планеты идеально перемешалась с материей «гостьи» еще до естественного формирования спутника. Как подытожили ученые, «на сегодняшний день модель гигантского столкновения — худшая модель формирования Луны из тех, что у нас есть, если не считать всех остальных, которые не раз пробовали доказать».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии