Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения

Если вы думаете, что вам несвойственны предрассудки, значит, наверняка им-то вы и подвержены. Если думаете, что когнитивные искажения (то есть систематические ошибки в мышлении) это не про вас, следовательно, в вас сидит одно из таких искажений – под названием «наивный реализм»: склонность воспринимать свое мнение как объективное, а мнение других – как полное когнитивных искажений. Какие же ошибки мышления бывают? Их очень много – психологи выделяют больше сотни. Мы расскажем о самых интересных и наиболее распространенных.

Ошибка планирования

Это о поговорке про обещанное и три года. Так что с данным когнитивным искажением сталкивались все. Если даже вы выполняете свою работу точно в срок – этим почти не могут похвастаться, к примеру, экранные политики, которые обещают построить дорогу/мост/школу/больницу через год, а строят через два. Это в лучшем случае. Худшие – вошли в историю. К примеру, знаменитый символ самого большого города Австралии – Сиднейский оперный театр, строительство которого должны были завершить в 1963 году, но в итоге его открыли лишь через 10 лет – в 1973-м. И дело не только в ошибке во времени, но и в стоимости этого проекта. Первоначальная его «цена» равнялась семи миллионам долларов, а несвоевременное завершение работ увеличило ее аж до 102 миллионов! Та же беда случилась с постройкой центральной магистрали в Бостоне, которая была просрочена на семь лет – с перерасходом уже в 12 миллиардов долларов.

Одной из причин всего этого является ошибка планирования – когнитивное искажение, связанное с излишним оптимизмом и недооценкой времени и прочих затрат, требуемых для выполнения задачи. Интересно, что ошибка происходит, даже если человек знает, что в прошлом решение аналогичной задачи требовало больше времени, чем он думал. Эффект подтверждается и многочисленными исследованиями. Одно из них провели в 1994 году, когда 37 студентам-психологам предложили оценить количество времени, необходимого, чтобы закончить их дипломные работы. Средняя оценка составила 33,9 дня, тогда как реальное среднее время оказалось равным 55,5 дня. В итоге лишь около 30% учащихся оценили свои способности объективно.

Причины подобного заблуждения точно не ясны, хотя гипотез – масса. Одна из них заключается в том, что люди в большинстве своем просто склонны выдавать желаемое за действительное – то есть уверены, что задача будет выполнена быстро и легко, хотя на самом деле это долгий и трудный процесс.

О гороскопах

Этому когнитивному искажению больше всего подвержены любители гороскопов, хиромантии, гаданий и даже несложных психологических тестов, имеющих к психологии весьма косвенное отношение. Эффект Барнума, который еще называют эффектом Форера или эффектом субъективного подтверждения, – склонность людей крайне высоко оценивать точность таких описаний личности, которые, как они предполагают, созданы специально для них, хотя на самом деле эти характеристики довольно общие – и их можно с успехом применить ко многим.

Ошибка мышления названа в честь знаменитого американского шоумена XIX века Финеаса Барнума, который прославился различными психологическими трюками и которому приписывают фразу: «У нас есть что-нибудь для каждого» (он умело манипулировал публикой, заставляя ее верить в подобные описания своей жизни, хотя все они носили обобщенный характер).

Настоящий психологический эксперимент, показавший действие этого искажения, поставил английский психолог Бертрам Форер в 1948 году. Он раздал своим студентам тест, результаты которого должны были показать анализ их личностей. Но вместо настоящих характеристик хитрый Форер выдал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из… гороскопа. Затем психолог попросил оценить тест по пятибалльной шкале: средняя оценка оказалась высокой – 4,26 балла. Этот эксперимент в разных модификациях позже проводили многие другие психологи, но результаты мало отличались от полученных Форером.

А вот отрывок из его расплывчатой характеристики: «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения, приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо; вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств». Кажется, так думает о себе каждый? Секрет эффекта Барнума – не только в том, что человек думает, что описание составлено специально для него, но и в том, что такие характеристики носят преимущественно позитивный оттенок.

Вера в справедливый мир

Еще один распространенный феномен: люди свято верят, что их обидчики непременно будут наказаны – если не Богом, то жизнью, если не жизнью, то другими людьми или даже самими собой. Что «земля круглая», а судьба в качестве орудия возмездия использует исключительно бумеранг. Особенно этой ошибке подвержены верующие, которых, как известно, учат тому, что если не в этой, то в следующей жизни или в загробном мире «каждому воздастся по делам его». Также исследования показали, что к такому взгляду на мир предрасположены авторитарные и консервативные люди, проявляющие склонность к поклонению вождям, одобрению существующих социальных институтов, дискриминации и желанию смотреть свысока на бедных и обездоленных. У них есть внутреннее убеждение, что каждый получает в жизни ровно то, что заслуживает.

Впервые этот феномен сформулировал американский профессор социальной психологии Мелвин Лернер, который с 1970 по 1994 год провел ряд экспериментов, посвященных вере в справедливость. Так, в одном из них Лернер просил участников высказывать свое мнение о людях на фотографиях. Те опрашиваемые, которым сообщали, что люди на фото выиграли в лотерею крупные суммы денег, наделяли последних более положительными чертами, чем те, кому эта информация не сообщалась (ведь «выиграл – значит заслужил»).

О дельфинах и котах

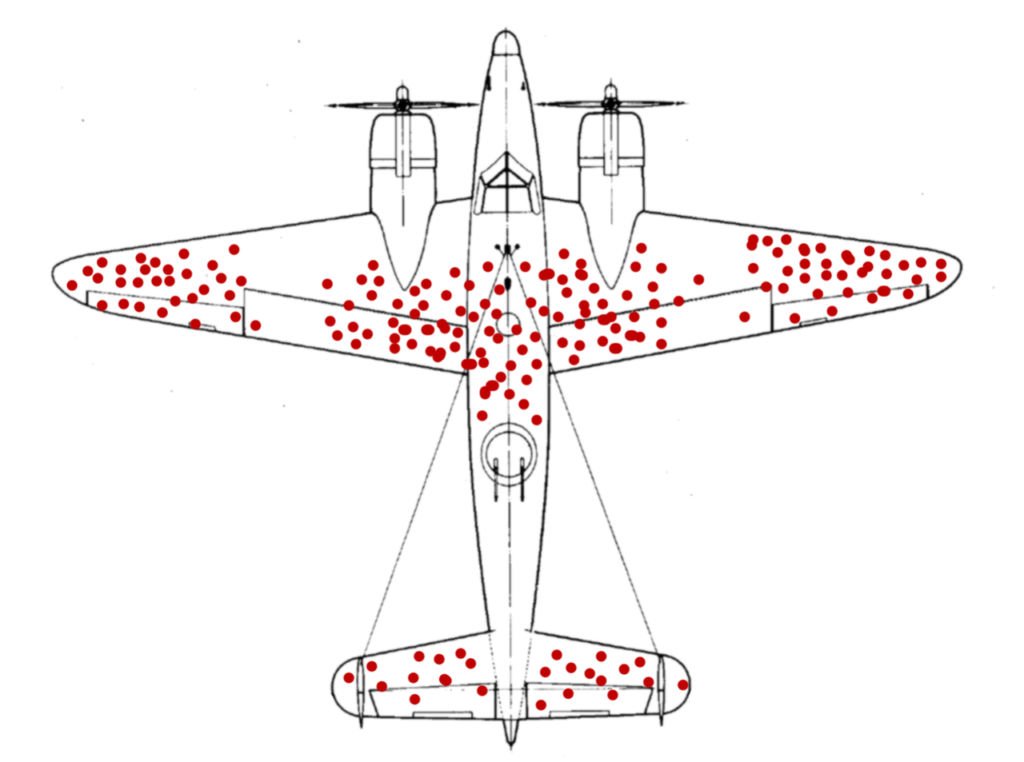

Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые. Особенно показателен пример с пресловутыми дельфинами, которые «толкают» тонущего человека к берегу, чтобы спасти. Эти рассказы вполне могут соответствовать действительности – но проблема в том, что о них говорят как раз те, кого дельфины «толкали» в нужном направлении. Ведь, если немного подумать, становится ясно, что эти, без сомнения, прекрасные животные могут толкать пловца и от берега – просто историй об этом мы не знаем: те, кого они толкали в противоположном направлении, попросту утонули и не могут ничего поведать.

Пробоины на вернувшихся самолетах показывают места, в которых они могут получить повреждения и выжить. Получившие повреждения в других местах не смогли вернуться на базу.

Тот же парадокс известен ветеринарам, которым приносят упавших с высоты кошек. При этом животные, сорвавшиеся с шестого этажа или выше, оказываются в куда лучшем состоянии, чем те, кто упал с меньшей высоты. Одно из объяснений звучит так: чем выше этаж, тем больше вероятность того, что кот успеет перевернуться на лапы, в отличие от животных, падающих с небольшой высоты. Однако такое мнение едва ли соответствует действительности – слишком уж бесконтрольными будут движения кошки, летящей с большой высоты. Скорее всего, в этом случае тоже имеет место ошибка выжившего: чем выше этаж, тем вероятнее, что кот погибнет и его просто не понесут в больницу.

Черный мешок и фондовые трейдеры

А вот об этом феномене, наверное, знают все: он заключается в выражении необоснованной симпатии к кому-то только потому, что этот кто-то – знакомый. В социальной психологии такой эффект еще называют «принципом панибратства». Экспериментов, посвященных ему, множество. Один из самых интересных в 1968 году провел американский преподаватель психологии Чарльз Гетзингер в своей аудитории в Орегонском государственном университете. Для этого он представил студентам ученика-новичка, одетого в большой черный мешок (из-под него виднелись лишь ноги). Гетзингер посадил его за самый последнюю парту в классе. Учитель хотел выяснить, как студенты отнесутся к человеку в черном мешке. Сначала учащиеся смотрели на него с неприязнью, но со временем она переросла в любопытство, а потом и в дружелюбие. Тот же эксперимент проводили и другие психологи: если студентам вновь и вновь показывать черный мешок, их отношение к нему меняется от худшего к лучшему.

«Принцип панибратства» активно применяют в рекламе и маркетинге: чем чаще потребителю демонстрируют тот или иной бренд, тем больше доверия и симпатии он вызывает. Раздражение при этом тоже присутствует (особенно если реклама оказалась слишком навязчивой), однако, как показали эксперименты, большинство людей все же склонны оценивать такой продукт как лучший по сравнению с нерекламируемым товаром. То же самое замечено и во многих других сферах. Например, фондовые трейдеры чаще всего инвестируют ценные бумаги в компании их страны лишь потому, что знают их, при этом международные предприятия могут предлагать аналогичные или даже лучшие альтернативы, но это ничего не меняет.

Меньше, да лучше

Эта ошибка мышления так и называется – эффект «меньше – лучше». Суть его проста: в отсутствие прямого сравнения двух вещей предпочтение отдается объекту с меньшей ценностью. Впервые исследования на эту тему провел профессор Высшей школы бизнеса Чикагского университета Кристофер Си. В 1998 году он предъявлял группе испытуемых разные по ценности вещи. Задача – выбрать себе наиболее желанный подарок, при этом предметы показывались по отдельности и без возможности сравнения их друг с другом.

В итоге Си пришел к любопытным выводам. Выяснилось, что люди воспринимают как более щедрый подарок дорогой шарф за 45 долларов – в отличие от дешевого пальто стоимостью 55 долларов. То же – в отношении любой категории вещей: семь унций мороженого в наполненной до краев маленькой чашке – по сравнению с восемью унциями в большой. Набор столовой посуды из 24 целых предметов – по сравнению с набором из 31 прибора и нескольких разбитых; маленький словарь – против большого в изношенной обложке. При этом, когда «подарки» предъявлялись одновременно, подобного феномена не возникало – люди выбирали более дорогую вещь.

Объяснений такому поведению несколько. Одно из самых главных – так называемое мышление от противного. Исследования показали, что бронзовые медалисты чувствуют себя более счастливыми по сравнению с серебряными, потому что серебро ассоциируется с тем, что человек не получил золото, а бронза – с тем, что получил хоть что-то.

Вера в теории заговоров

Любимая многими тема, но мало кто догадывается, что корни ее тоже в ошибках мышления – причем нескольких. Возьмем, к примеру, проекцию (механизм психологической защиты, когда внутреннее ошибочно воспринимается как внешнее). Человек попросту переносит свои собственные качества, которые он не осознает, на других людей – политиков, военных, бизнесменов, при этом все преувеличивается в десятки раз: если перед нами злодей, то феноменально умный и хитрый (примерно по той же схеме работает и параноидальный бред).

Еще один фактор – феномен эскапизма (стремление личности сбежать в вымышленный мир иллюзий и фантазий). Реальность для таких людей по каким-то причинам слишком травматична, чтобы принимать ее такой, какая она есть. Укрепляет веру в теорию заговоров и то, что многим крайне сложно воспринимать явления внешнего мира как случайные и независящие от чего-либо, большинство склонно придавать таким событиям высший смысл («если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно»), выстраивая логическую цепь. Это проще для нашего мозга, чем «хранить» в себе огромное количество разрозненных фактов: человеку от природы несвойственно воспринимать мир фрагментарно, о чем свидетельствуют наработки гештальтпсихологии.

Убедить такого человека в том, что никакого заговора не существует, очень сложно. Ведь это приведет к внутреннему конфликту: противоположные по смыслу идеи, мысли и ценности столкнутся между собой. Адепту конспирологии придется не только отказаться от привычного ему хода мыслей, но стать «обычным» человеком, который не посвящен в «тайное знание», – следовательно, утратить часть своей самооценки.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии