Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Наука с приставкой «мега» и без

Вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Борис Шарков рассказал, чем сейчас живет «российский ЦЕРН», что ждет физику частиц в будущем и с какими проблемами сталкиваются все мегасайенс-проекты мира.

— Чем сейчас живет Объединенный институт ядерных исследований? Какие у вас приоритеты?

— ОИЯИ — это международная межправительственная организация с очень мощной теоретической и экспериментальной базой. Международный статус накладывает большой отпечаток на всю деятельность организации. 18 стран-участниц и шесть стран-партнеров вместе с нами формируют научную программу, мы учитываем их запросы на создание тех или иных установок и проведение экспериментов и фундаментальных исследований.

Всем известно, что сейчас в ОИЯИ реализуется проект NICA, это наиболее продвинутый в своем развитии мегасайенс-проект в России – в конце 2022 года мы планируем начать работу с пучками тяжелых ионов. Строительство коллайдера NICA для нас приоритет номер один.

Помимо этой амбициозной задачи, в ОИЯИ реализуется широкая научная программа, которая охватывает классическую ядерную физику, физику конденсированных сред, физику частиц. Также в ОИЯИ действует целый ряд циклотронов, которые решают фундаментальные задачи синтеза сверхтяжелых элементов, и этим Дубна славится на весь мир. Совсем недавно был запущен новый циклотрон DC-280, который является основой фабрики сверхтяжелых элементов.

В ОИЯИ работает уникальный исследовательский реактор ИБР-2 (импульсный быстрый реактор), который является европейским международным центром коллективного пользования. В последнее время большое внимание уделяется радиобиологии, это мощное направление имеет приложения в ядерной медицине и очень востребовано у наших партнеров. Эта обширная научная программа и определяет наши приоритеты.

Мы также планируем будущее ОИЯИ в долгосрочной перспективе и активно работаем над созданием Стратегии развития Института. Мы понимаем, что должны думать о том, что будет после запуска коллайдера NICA, и что необходимо готовить инфраструктуру для будущих исследований и кадры уже сейчас.

— Какие мировые проекты в физике частиц заслуживают внимания?

— Безусловно, это LHC, а также планы его развития в коллайдер с супервысокой светимостью – High Luminosity LHC. Это потрясающий международный проект, в котором очень активно участвует ОИЯИ и все сообщество физики высоких энергий России, в том числе и ученые из Института ядерной физики имени Г. И. Будкера.

Очень большой научный потенциал, на мой взгляд, имеет проект Фермилаб по изучению нейтрино – DUNE. Замечательно развивается физика частиц в Японии и Китае. Последний даже претендует на реализацию проекта адронного коллайдера нового поколения со стокилометровым туннелем. В этой стране фантастически динамично развивается направление физики высоких энергий.

В России я бы назвал очень интересный проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика, который предложен Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, и я очень надеюсь, что скоро начнется его реализация, потому что это проект с большим научным потенциалом.

Есть и прикладные проекты, например источники синхротронного излучения ИССИ-4 в Протвино и ЦКП «СКИФ» в Новосибирске. Они дадут развитие не только фундаментальным, но и прикладным исследованиям по биологии, медицине, материаловедению.

В астрофизике я бы особо отметил развитие нейтринного телескопа «Байкал» (GVD-Baikal), в реализации которого принимает участие ОИЯИ. Это крупный проект, и я уверен, что он даст результаты, которые вместе с наблюдением гравитационных волн и других космических излучений станут частями так называемого multimessenger, то есть составят единую картину процессов в объектах астрофизики.

— В какие сроки можно ожидать подобных результатов?

— «Байкал» состоит из восьми кластеров, пять из них уже смонтированы в озере, и начинают измерять космические частицы с фантастическими энергиями – более 100 ТэВ.

— Почему важно развивать мегасайенс на территории своего государства?

— По моему опыту работы в проекте FAIR (Центр по изучению ионов и антипротонов, Германия), каждый проект масштаба мегасайенс — это магнит, который притягивает огромное количество талантов и пытливых умов. Это точка притяжения для огромного количества аспирантов, многие из которых остаются в науке. Но главное — в мегасайенс-проектах выдвигаются самые пограничные требования к высоким технологиям, поэтому они неизбежно становятся локомотивами развития своей страны.

Талантливые физики концентрируются там, где есть интересные задачи. Европейский союз организовал ЦЕРН, и сейчас – это лидирующая лаборатория физики частиц в мире. Все хотят там работать! Я считаю, необходим баланс в работе за рубежом и в своей стране. Если дома пока нет интересных установок, необходимо участвовать в зарубежных проектах, чтобы сохранить квалификацию. Но хочется, чтобы наши ученые были не на подхвате, а занимали лидирующие позиции в конкретных экспериментах и международных коллаборациях.

Кстати, китайское правительство проводит очень активную и, я бы даже сказал, агрессивную политику в области науки. Они строят большое количество крупных установок в расчете, что к ним приедут талантливые ученые из других стран.

— И это работает?

— Да, начинает работать. Институт в Ланчжоу, в котором построен ускоритель тяжелых ионов, в настоящее время выбился в мировые лидеры по отдельным технологиям. За какие-то 15 лет они сильно продвинули технологию ускорителей. Подобных примеров в Китае немало.

— С какими сложностями можно столкнуться, администрируя крупный научный проект?

— Трудности у всех одинаковые. Во-первых, это бюрократия. Во-вторых, недооценка на начальном этапе реальной стоимости инфраструктуры, которая в ходе реализации проекта неизбежно растет. Это происходит потому, что мегасайенс проекты уникальные, и нет готового шаблона, по которому можно точно все просчитать. Поэтому проектирование и строительство, как правило, не укладывается в сроки и отпущенный бюджет.

Это болезнь всех без исключения проектов, даже таких эталонных, как LHC и XFEL. Тем не менее, все эти трудности всегда преодолеваются. Главное – понимать, что вложения в науку – это самые разумные и полезные инвестиции для общества и страны. Затраты на научные проекты гораздо дешевле, чем, например, на оборону. Любой авианосец стоит в десятки раз дороже, чем физическая установка даже такого большого масштаба.

— Какие есть причины у молодых людей связать свою жизнь с наукой?

— Самая главная причина – жизнь ученого очень интересная, динамичная и связанна с эйфорией творчества, и те, кто ее испытал, могут назвать себя счастливыми. Работа ученого дает возможность обмена мнениями, контактов с выдающимися умами современности. Все вместе это бесценно. Кроме того, наша профессия предполагает много путешествий, а значит, и друзей во всех странах. Когда я сделал предложение своей жене, я ей сразу сказал, что богатой она не будет, но жизнь у нее будет интересная, и она, по-моему, не пожалела.

— Зачем науке приставка «мега»? Могут ли ученые проводить исследования на маленьких установках?

— Очень правильный вопрос. Я считаю, в стране должны равноправно развиваться оба направления. В Германии, например, существует Общество Макса Планка, в котором состоят небольшие институты, занимающиеся фундаментальной наукой на небольших установках, что не мешает им получать большое количество нобелевских премий.

При этом в Германии существуют также Объединение Гельмгольца, в которое входят крупные национальные лаборатории. Они создают и развивают масштабные установки – исследовательские реакторы, суда для изучения Арктики, крупные ускорители. Это действительно инфраструктура класса мегасайенс.

Таким образом, в Германии гармонично сосуществуют оба направления, их финансирование сопоставимо и составляет несколько миллиардов евро в год. При этом Министерство науки Германии поддерживает также университеты, которые имеют возможность получить гранты на проведение исследований в крупных национальных центрах. Эта система хорошо функционирует и обеспечивает непрерывную подкачку талантливой молодежи в мегасайенс. Таким образом, я бы сказал, что мегасайенс и небольшие научные группы – это две стороны одной и той же медали.

— А у нас какие особенности?

— У нас действует Академия наук, где есть сравнительно небольшие, но сильные научные институты, например, Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН). В нем нет своих крупных установок, но при этом там сосредоточен выдающийся научный потенциал, и ФИАН подарил нам много нобелевских лауреатов. На мой взгляд, совокупность ряда институтов РАН по своему функционалу, как раз и является аналогом Института Макса Планка.

— Какое событие в физики высоких энергий последнего времени вам кажется самым ярким?

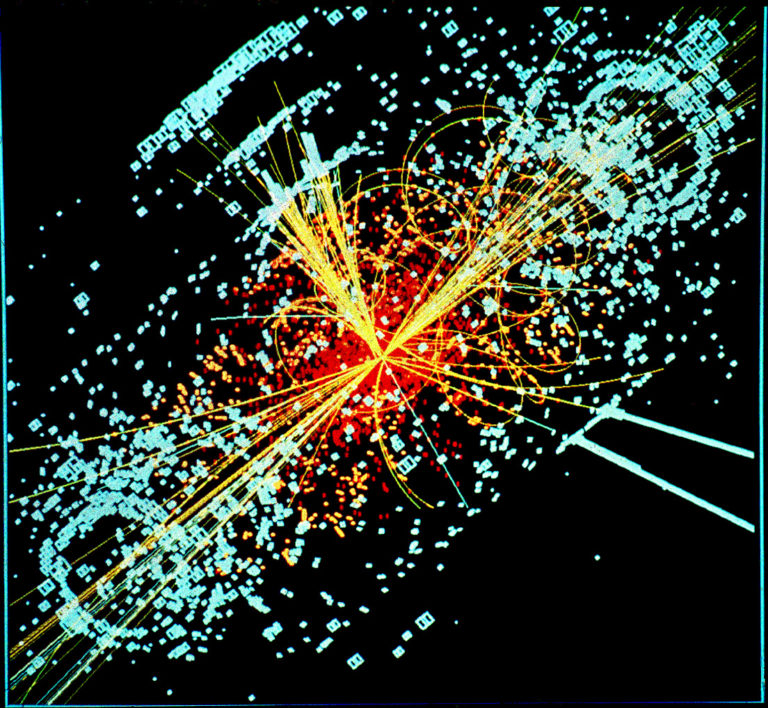

— Открытие частицы Бога, бозона Хиггса — действительно выдающееся достижение современной физики, очень яркое и знаковое, поскольку это последний камешек Стандартной модели. А событие, которое по-настоящему поражает мое воображение и захватывает дух — это открытие гравитационных волн, которое совпало с наблюдением слияния нейтронных звезд по электромагнитному излучению, то есть, опять же стало так называемым мультимессенжером, комплексным научным событием.

Удивительно, что физики, способны идентифицировать и понять настолько далекие от нас события, вплоть до точного измерения параметров вещества, которое возникает при слиянии нейтронных звезд и черных дыр. Мне очень хочется, чтобы наши коллеги, которые работают над нейтринным телескопом на озере Байкал, внесли свой вклад в этот мультимессенждер.

— Какие задачи ждут физику высоких энергий в будущем?

— На данный момент остались не открытыми многие интересные явления, для обнаружения которых существует несколько амбициозных проектов, например, Hight Luminosity LHC, о котором я говорил, и активно обсуждаемый будущий коллайдер FCC. Сейчас на LHC рождается несколько бозонов Хиггса в год. Если же на базе FСС будет создана фабрика хиггсовских бозонов, это позволит сделать прорыв в физике и выйти за пределы Стандартной модели.

Более высокая энергия и интенсивность нового коллайдера дадут возможность шагнуть в неизведанный мир, и еще точнее понять устройство Вселенной, а также установить, что такое темная материя. Так что у нас впереди еще много фундаментальных задач.

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, интервью подготовлено руководителем пресс-службы ИЯФ СО РАН Аллой Сковородиной

Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Специфический запах древнеегипетских мумий связан с летучими органическими веществами, которые выделяют составы для бальзамирования. Ученые провели анализ этих соединений и обнаружили, что в разные периоды истории Древнего Египта бальзамировщики использовали разные наборы материалов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии