Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Палеонтологи выяснили, что помогало ранним птерозаврам сохранять устойчивый полет

Группа исследователей с помощью современных методов изучила сохранившиеся мягкие ткани хвостовых лопастей у ранних птерозавров — рамфоринхов — и обнаружила внутри необычный набор структур. Ученые сочли, что строение лопасти позволяло ей выдерживать встречный поток ветра, а птерозаврам лучше маневрировать и сохранять устойчивость.

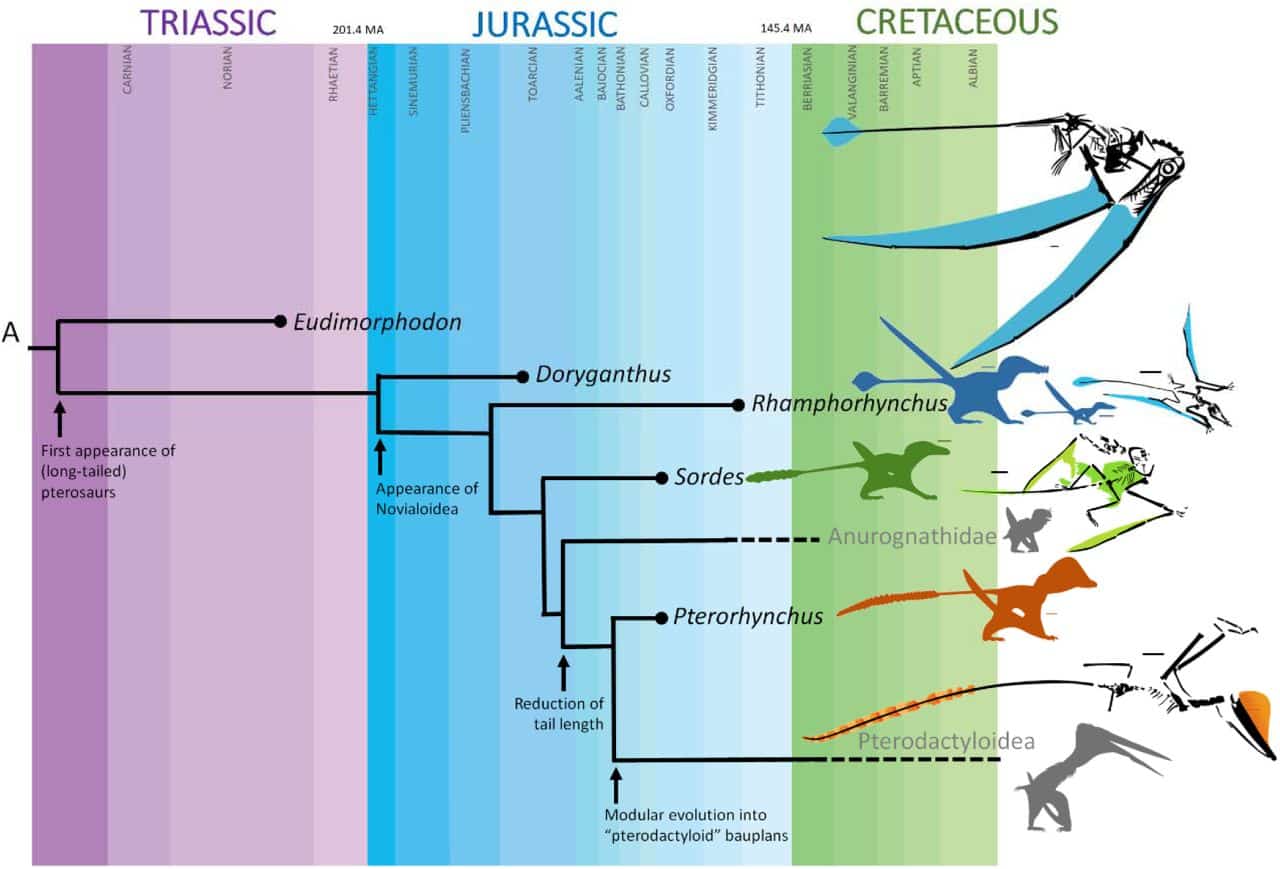

Первыми позвоночными животными, освоившими полет, были птерозавры. Они возникли примерно 220 миллионов лет назад в верхнем отделе триасового периода (251,9-201,3 миллиона лет назад) и за свою долгую эволюционную историю приобрели множество необычных особенностей. Одни летающие ящеры вырастали до колоссальных размеров — крупнейшими считаются хацегоптерикс и арамбургиана, чей размах крыльев достигал 10-11 метров, другие лазали по деревьям, третьи летали над океанами и питались рыбой.

Ранние птерозавры отличались длинными жесткими хвостами, которые часто кончались лопастью из мягких тканей. Существует несколько мнений, для чего она им понадобилась. Есть версия, что лопастью птерозавры привлекали партнеров, но многие исследователи сходятся в ее механической функции. Вероятнее всего, эта особенность помогала летающим ящерам маневрировать или сохранять устойчивость в полете. Но то, что форма хвостовой лопасти активно менялась у разных видов, указывает на важность такого устройства в эволюции животного.

Международная группа палеонтологов решила изучить внутреннее строение хвостовых лопастей у ранних птерозавров — рамфоринхов (Rhamphorhynchus). В предыдущем исследовании XIX века рассказывалось, что в этих тканях, предположительно, гибкие хрящевые дуги, которые могли помогать лопасти оставаться стабильной в полете. На этот раз ученые с помощью современных методов проанализировали строение сохранившихся лопастей и обнаружили внутри два разных набора структур. Детали исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

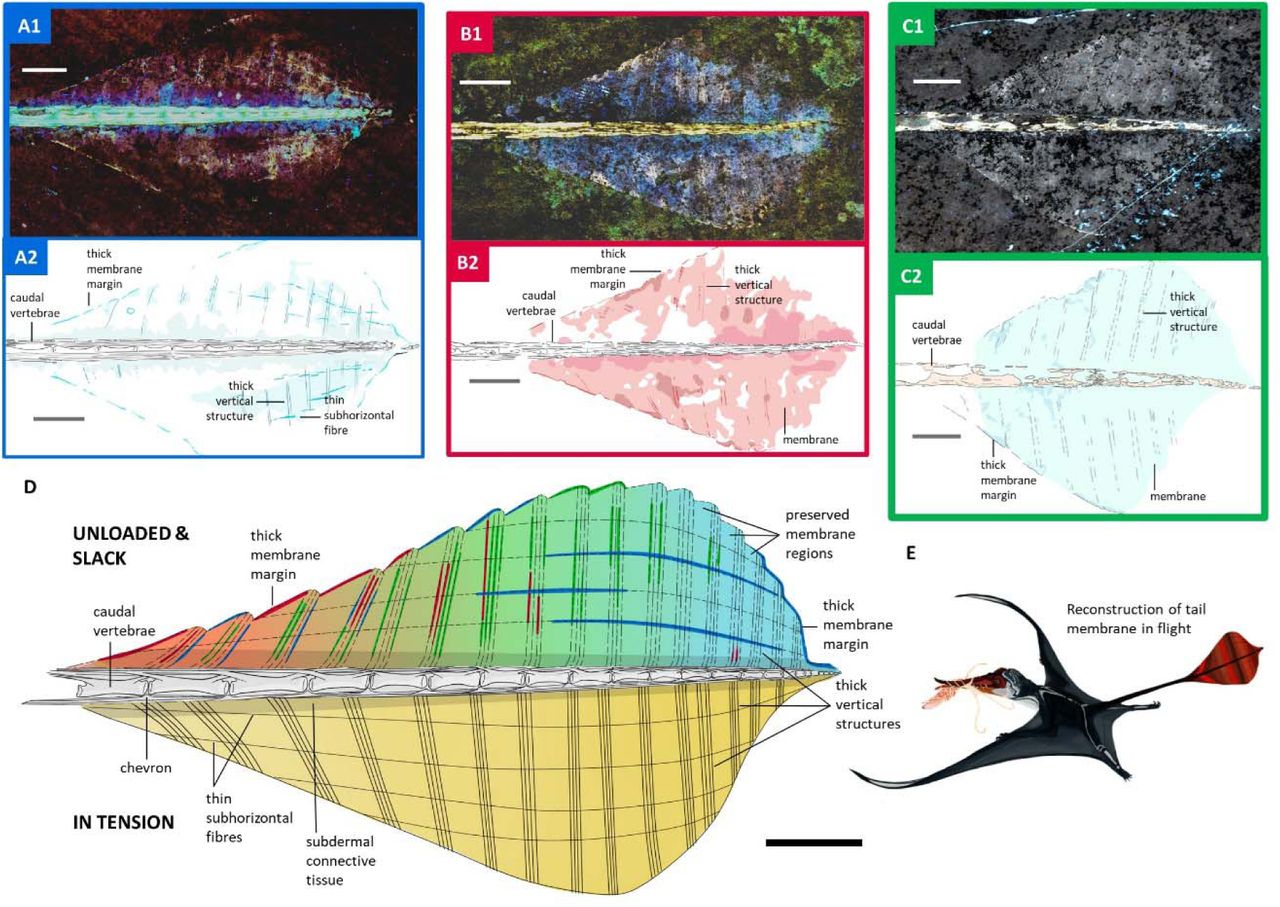

Специалисты отобрали 100 окаменелых образцов мягких тканей хвоста Rhamphorhynchus muensteri, найденных в зольнхофенских известняках. Наличие лопастей палеонтологи изучили с помощью ультрафиолета — из них выбрали четыре исключительно хороших экземпляра, которые затем исследовали лазерно-индуцированной флуоресценцией (ЛИФ). Метод выбивает из материала фотоны, за счет чего светятся те участки, которые при ультрафиолетовом облучении оставались темными. Ранее, к примеру, он позволил определить тип полета у вымершей птицы Sapeornis.

Длина лопастей у отобранных рамфоринхов составляла 7-7,5 сантиметра, это чуть больше 20 процентов от общей длины хвоста. В этих ромбовидных отростках специалисты обнаружили больше десяти групп прямых структур, стоящих перпендикулярно хвосту (у одного образца их насчитали 17 штук).

Их толщина (0,6-1 миллиметр) и, вероятно, полое строение подсказали исследователям, что они были стержнями. У одного рамфоринха палеонтологи также выделили несколько почти горизонтальных тонких волокон, которые проходили через вертикальные и образовывали сшитую решетку.

Авторы статьи заключили, что два этих набора структур выстраивают сетку, препятствующую растяжению хвостовой лопасти при встречном потоке воздуха. При отклонении в сторону лопасти важно оставаться упругой и жесткой, чтобы сопротивляться растяжению. Благодаря этому она позволяла птерозаврам лучше управлять полетом с помощью хвоста — решетка выдерживала бы нагрузки при резких движениях.

Более поздние разновидности летающих ящеров вовсе отказались от хвостовых лопастей, сместив центр масс вперед к голове и передав управление на крылья и черепной гребень.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии