Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ледяной колыбели: первые животные могли возникнуть во времена глобальных оледенений

Время появления на свет самых древних многоклеточных существ — предмет жарких споров. В новой статье палеонтологи обсуждают смелую гипотезу, которая позволяет объяснить некоторые разночтения в этой области. Согласно ей, первые экосистемы многоклеточных (в том числе так называемый перевернутый бентос) возникли намного раньше, чем принято считать, — в суровых условиях позднего протерозоя, когда Земля как минимум дважды покрывалась льдом от полюсов до экватора.

Появление первых животных (на латыни — Metazoa) и прочих многоклеточных существ — один из ключевых моментов в эволюции биосферы. При этом переход к многоклеточности случился довольно поздно: если первые признаки жизни имеют возраст более 3,4 миллиарда лет, то самые ранние животные (или что-то сильно их напоминающее) возникли всего 600-800 миллионов лет назад — возможно, немного ранее.

Выходит, на протяжении большей части своей истории биосфера Земли была представлена исключительно прокариотами и одноклеточными эукариотами. Однако затем эта «планета микробов» преобразилась до неузнаваемости — и в дальнейшем ее эволюционное развитие определяли многоклеточные существа: животные, различные грибоподобные организмы, водоросли и растения. Спустя пару-тройку сотен миллионов лет, уже в раннем палеозое, они начали осваивать сушу и создали огромное разнообразие наземных и почвенных экосистем.

С чем был связан переход живого к многоклеточной организации? Это сложный вопрос, над которым до сих пор ломают головы биологи и палеонтологи. Если верить геологической летописи, первые многоклеточные животные появились 572-602 миллиона лет назад. Однако, если обратиться к биоинформатике, которая реконструирует эволюцию на основе последовательностей ДНК современных животных (метод «молекулярных часов»), то многоклеточная жизнь возникла еще на 250-286 миллионов лет раньше.

Налицо разночтения в сроках, притом немалые. Дополнительные вопросы связаны с находками отдельных губок и некоторых других организмов возрастом более 800 миллионов лет — впрочем, вызывающих сомнения.

Чтобы разобраться с этой неопределенностью, а также проблемой ранней эволюции многоклеточной жизни в целом, исследователи из Великобритании рассмотрели роль факторов окружающей среды в тех давних событиях. Если точнее, они учитывали исключительно сильные, даже глобальные оледенения — ведь именно тогда, в самом конце протерозоя, Земля дважды превращалась в «планету-снежок» (snowball Earth).

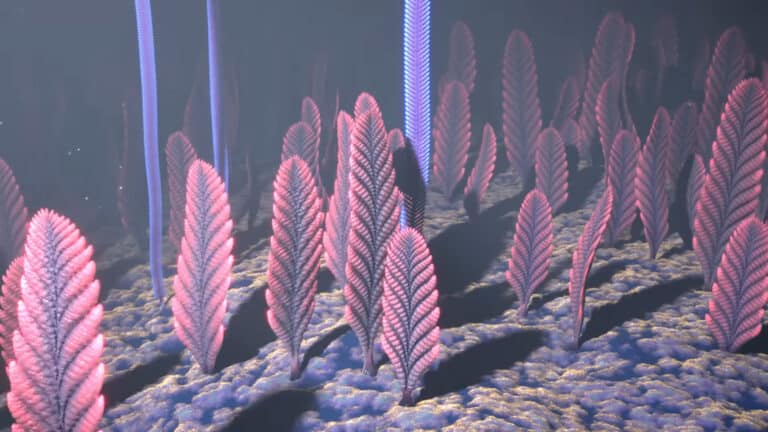

Как известно, самые ранние подробно описанные и при этом довольно разнообразные формы многоклеточной жизни относятся к эдиакарскому периоду (541-635 миллионов лет назад), последнему в протерозойское эре. Это были в высшей степени странные существа, похожие на плетеные циновки, закрученные трехлучевые звезды и фракталы из живой плоти — их назвали вендобионтами. В отличие от более поздних жителей Земли, эдиакарцы сохранились исключительно в виде отпечатков мягких тканей — скелетов у них не было.

Происхождение жителей эдиакарских морей не менее таинственно, чем они сами. Примерно 600 миллионов лет назад они уже присутствовали в разных уголках планеты — от Белого моря до побережья Намибии и канадского Ньюфаундленда (которые, впрочем, находились совсем не там, где мы привыкли видеть их на современной карте).

«Классическим» жителям эдиакарских морей предшествовала не слишком похожая на них, но все же тоже довольно крупная лантианская биота, известная только из отложений в Китае. Когда же однообразный мир бактерий и прочих микробов населили многоклеточные? Может, в тот период неопротерозоя, который предшествовал эдиакарскому, — в криогений?

Вот только криогений (635-720 миллионов лет назад) был непростым временем для всего живого: почти весь период планета провела в виде «Земли-снежка», под покровом глобального оледенения. Мощные, толщиной в среднем один километр льды разрослись от полюсов настолько, что сомкнулись на экваторе. Лишь местами этот лед мог содержать полыньи или по крайней мере был тоньше.

Криогений начался с грандиозного стертского оледенения (sturtian glaciation), которое положило начало этому периоду 720 миллионов лет назад и продлилось 50-60. Завершило это период следующее, мариноанское оледенение (marinoan glaciation) длительностью 15 миллионов лет. Таким образом, до 75 из 85 миллионов лет общей продолжительности этого периода Земля провела в «глубоко промороженном» состоянии.

На фоне чудовищных морозов криогения гаскиерское оледенение (gaskier glaciation) наступившего следом эдиакария кажется умеренным — «всего» 340 тысяч лет сплошных льдов, доходящих до субтропиков. Это оледенение также известно как «слякотная Земля» (slashball Earth).

Мерзлая Земля позднего протерозоя, мягко говоря, не кажется подходящим местом для процветания новых жизненных форм. Однако это не вполне так — и это обстоятельно описывают авторы новой статьи в журнале Global Change Biology.

Обсудив драматические события на Земле в криогении, они отмечают, что именно она могла стать местом небывалого эволюционного скачка — появления многоклеточности. И ее негостеприимные условия могли этому поспособствовать.

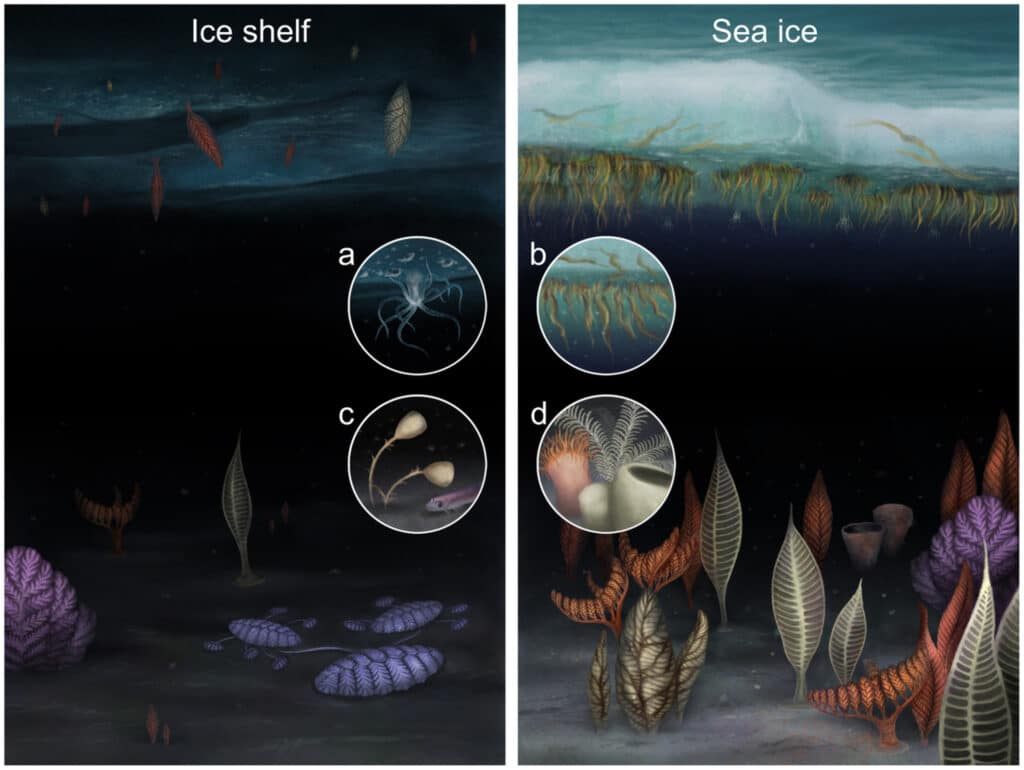

В качестве своеобразной модели авторы обратились к примеру современных полярных экосистем, а именно — Антарктиды (которая провела под двухкилометровым слоем льда более 15 миллионов лет) и окружающих ее шельфовых и плавучих льдов. Эти экстремальные местообитания и их жители напоминают планету времен криогения и, даже в большей степени, гаскиерского оледенения в эдиакарском периоде.

Под толстым слоем льда (свыше 20 метров) фотосинтез невозможен, а доступ кислорода сильно затруднен. Однако сейчас в Антарктиде в таких условиях процветают сообщества микробов, связанные с ними неподвижные фильтраторы и активные хищники. Подобные экосистемы могут формироваться даже на расстоянии сотен километров от ближайшей полыньи, к тому же в темноте.

Здешние жители питаются либо органическими останками (детритом), которые циркуляция воды приносит издалека, либо за счет хемосинтеза — использования энергии химических превращений автотрофными прокариотами. То же могло происходить в позднем протерозое.

Описанная гипотеза в какой-то степени объясняет подозрительно ранние датировки «молекулярных часов», согласно которым в те времена многоклеточные уже существовали и даже активно образовывали новые систематические группы.

В статье также высказано оригинальное предположение: некоторые эдиакарские экосистемы могли формироваться… под водой у нижней поверхности льда. К нему могли крепится специфические организмы-фильтраторы вроде чарний (Charnia sp.), прочих рангеоморф и другие удивительные вендобионты.

Подобное сообщество можно условно назвать «перевернутым бентосным», в котором роль «дна» играет лед наверху. Аналоги таких экосистем найдены в современной Антарктике: в них к поверхности льда снизу прикрепляются анемоны Edwardsiella andrillae и некоторые равноногие ракообразные. Там же обнаружены бактериальные сообщества и питаются плавающие хищники.

Помимо этого, дно эдиакарских морей на большой глубине тоже могло быть обитаемо — благодаря притоку кислорода с опускающимися с поверхности солеными водами. Питанием для местного бентоса могла служить тонущая органика. Из статьи следует, что глубокие части океана были более безопасным местом для самых первых животных, в том числе из-за меньшего риска быть раздавленными льдом. И именно оттуда могло начаться расселение животных в другие местообитания.

Исследователи также предполагают, что океан позднего протерозоя активно перемешивался даже на большой глубине.

Разумеется, переносить происходящее в современной Антарктике на древние замерзшие моря можно лишь с оговорками. Однако следует помнить, что основные экологические закономерности — те, что описывают связи живых существ между собой и с окружающей средой — носят универсальный характер и справедливы в самых разных уголках Земли и в различные периоды геологической истории.

Кроме того, эта «антарктическая модель» может подойти для описания происходящего за пределами нашей планеты. Как известно, целый ряд спутников газовых гигантов имеет под толстым ледяным покровом бескрайние океаны. Таковы Европа, Каллисто и Ганимед (луны Юпитера) и Энцелад, вращающийся вокруг Сатурна. Не исключено, что в далеких космических океанах могут возникать похожие условия, подходящие для развития примитивной жизни. Известно, что для некоторых из этих лун, напоминающих древнюю «Землю-снежок», характерны и вулканизм, и гейзеры, и наличие биогенных элементов — важных ингредиентов «рецепта живой клетки».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии