Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.

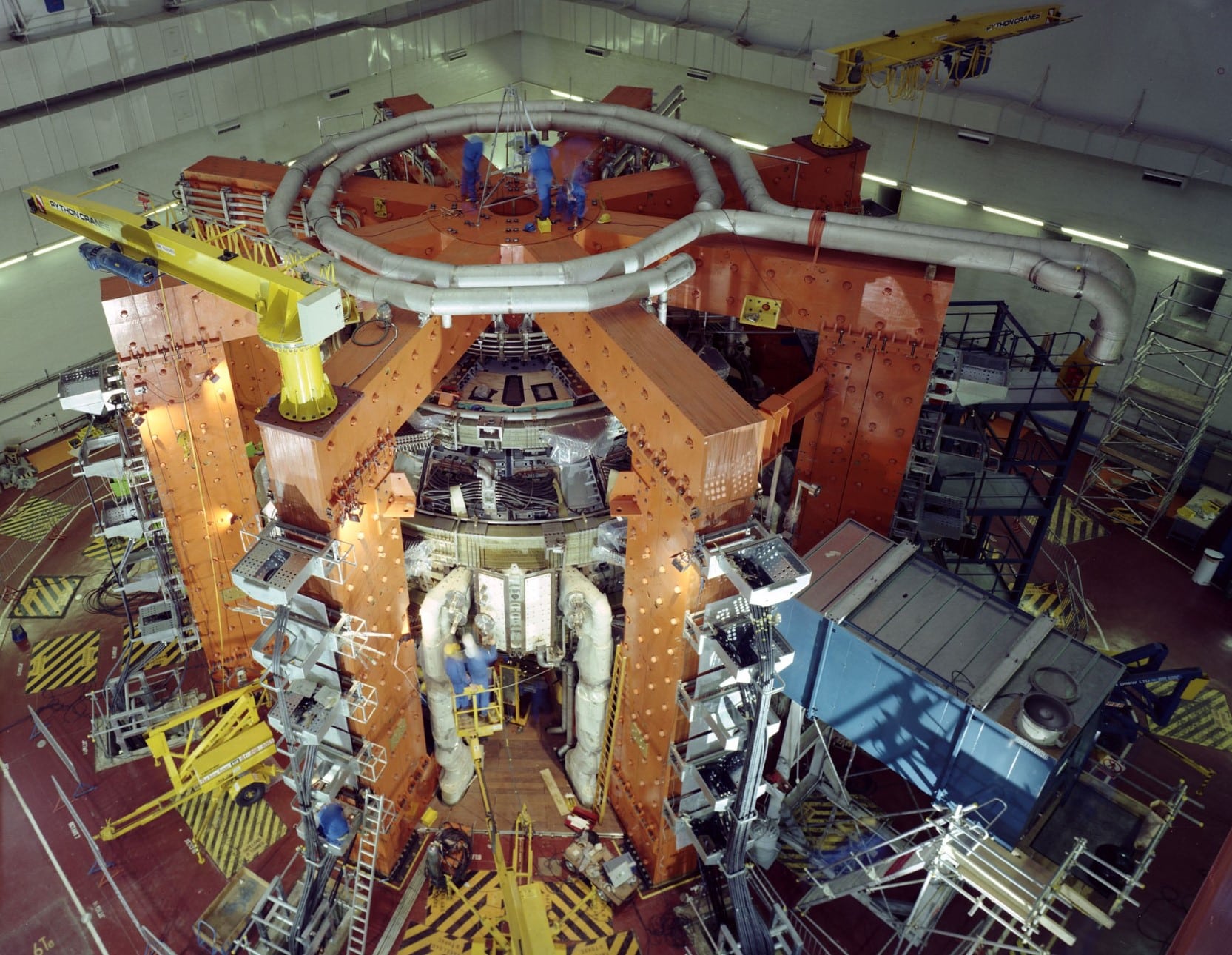

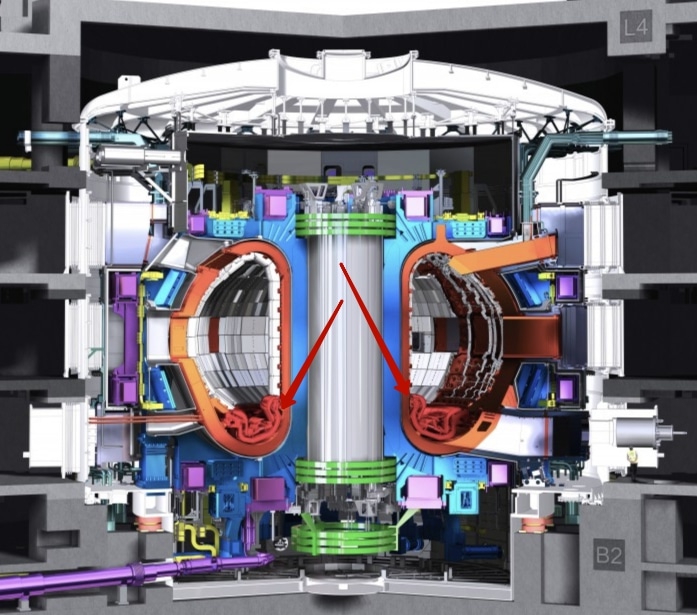

А.Б.: Атомные реакторы за дюжину лет преодолели путь от экспериментальных к большой энергетике. Термоядерные реакторы строят с 1950-х годов, но они этот путь пока так и не осилили. Самый передовой из них — строящийся ИТЭР — по-настоящему огромен: размер в десятки метров у самого реактора, сверхпроводящие магниты для удержания в нем плазмы высотой как пятиэтажка. Их охлаждают жидким гелием, из-за чего рядом с реактором стоит собственный криогенный завод. Есть ли возможность приблизить термояд к реальной экономике? Строить реакторы не за 25 миллиардов долларов, как ИТЭР (как десяток атомных ВВЭР), но существенно дешевле?

А. В. Аникеев: Вопрос резонный, но чтобы на него ответить, нужно добавить немного контекста: термоядерный реактор ИТЭР задумывали еще в 2000-х. Причем с самого начала ориентировались на уже проверенные в более ранних токамаках технические решения. Все было нацелено на то, чтобы получить нужное превышение энергетического выхода от термоядерного синтеза над мощностью нагрева в пять раз (Q=5).

Почему именно в пять раз?

Напомню, одна пятая энергии в наиболее близкой к реализации термоядерной реакции синтеза дейтерия и трития (изотопы атомов водорода) приходится на альфа-частицы (положительно заряженные ядра атомов гелия), которые в случае их захвата магнитным полем токамака нагревают собой плазму, а четыре пятых — на нейтроны, которые улетают из плазмы, унося с с собой энергию. Превышение в пять раз позволяет, по сути, продемонстрировать эффект зажигания — когда тепло от термоядерного синтеза сохраняет плазму достаточно горячей, чтобы синтез продолжался без серьезной подпитки извне. Это и называют эффектом зажигания.

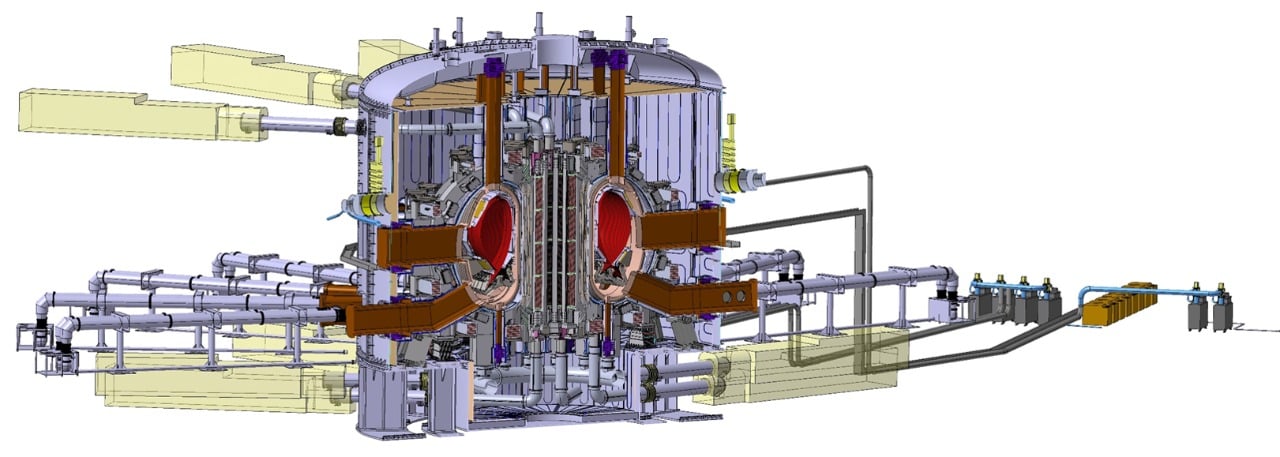

Более того, в идеале в проекте ИТЭР превышение мощности, выделяемой в реакции, должно быть десятикратным. Это должно обеспечить устойчивое управляемое «горение» (протекание) самоподдерживающейся реакции синтеза. В этой принципиальной демонстрации возможности осуществления термоядерной реакции и есть основная цель международного проекта ИТЭР. Общий тепловой «выход» энергии при этом будет в 500 мегаватт при затратах на нагрев плазмы в 50 мегаватт, но, повторюсь, четыре пятых там придется на нейтроны.

Именно из-за опоры на уже отработанные решения ИТЭР получился таким большим. До него самым большим был JET (Joint European Torus) в Великобритании, там получили рекордный параметр по термоядерному «выходу» — около единицы. То есть от синтеза ядер получалось примерно столько же тепловой энергии, сколько тепла передавалось в плазму системами нагрева.

На фоне его успеха известный французский физик Поль Анри Ребю (Paul Henri Rebut), который был первым директором ИТЭР еще на стадии формирования проекта в 1992-1994 годах (тогда штаб-квартира ИТЭР располагалась в городе Сан-Диего, США), сказал: «Мы будем строить токамак, похожий на JET, только больше по всем параметрам». Если вы ставите целью построить что-то, что уже было, только больше, то у вас больше и получится.

А.Б.: Но ведь с точки зрения экономики лучше, чтобы он был меньше.

А. В. Аникеев: Зато у нас действительно есть уверенность, что ИТЭР даст все те параметры, что нам нужны.

Но вернемся к вашему вопросу. Конечно, есть средства для понижения материалоемкости термоядерных реакторов и за счет этого серьезного улучшения их экономики. Просто нужны уже другие установки, которые будут не подтверждать возможность положительного термоядерного «выхода», а добиваться похожих результатов меньшими средствами. Сейчас, наверное, все страны — партнеры ИТЭР (кроме, наверное, Индии) разрабатывают свои национальные программы по термоядерной энергетике, в которых планируются токамаки уже меньших размеров — благодаря более прогрессивным техническим решениям.

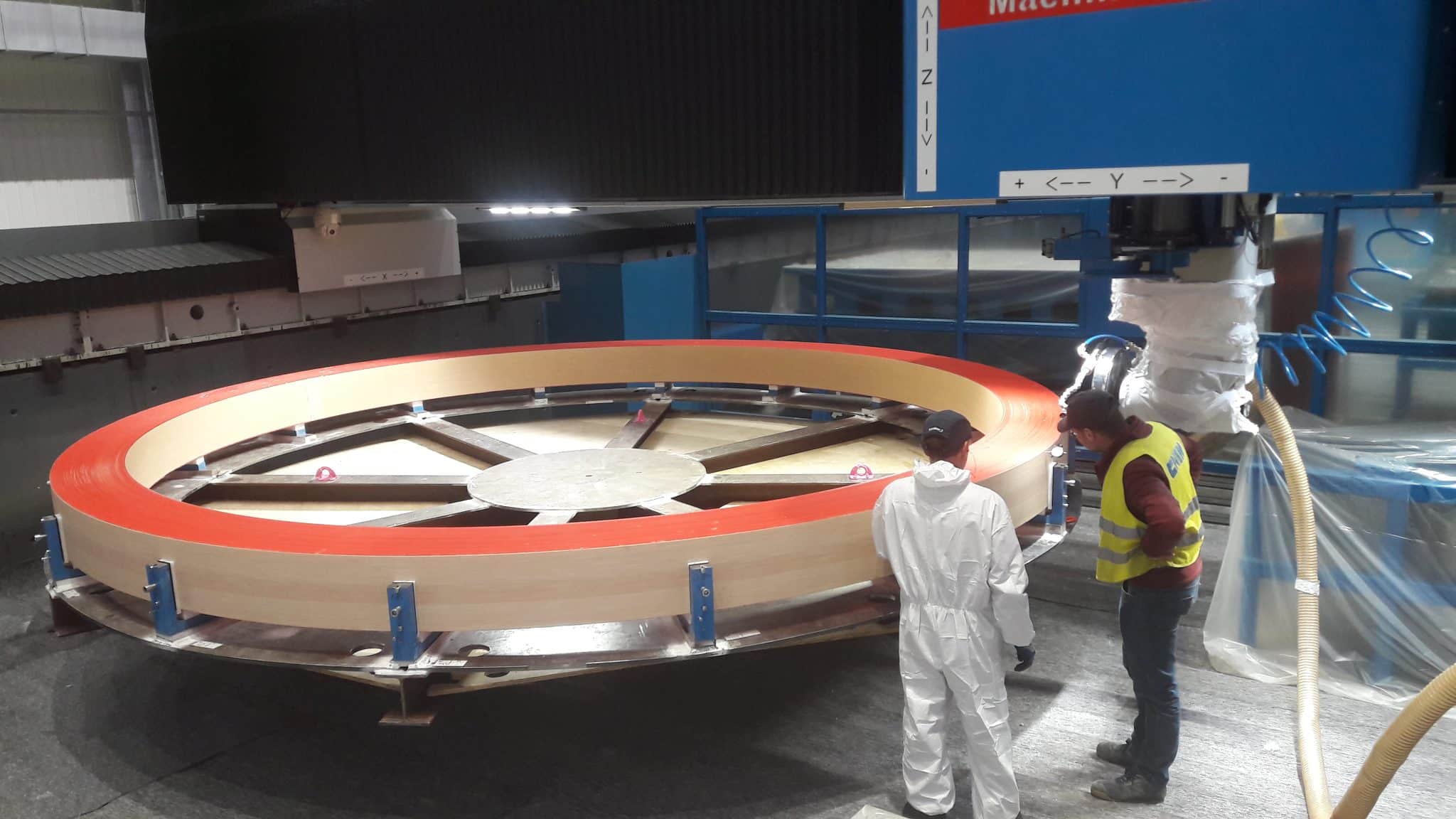

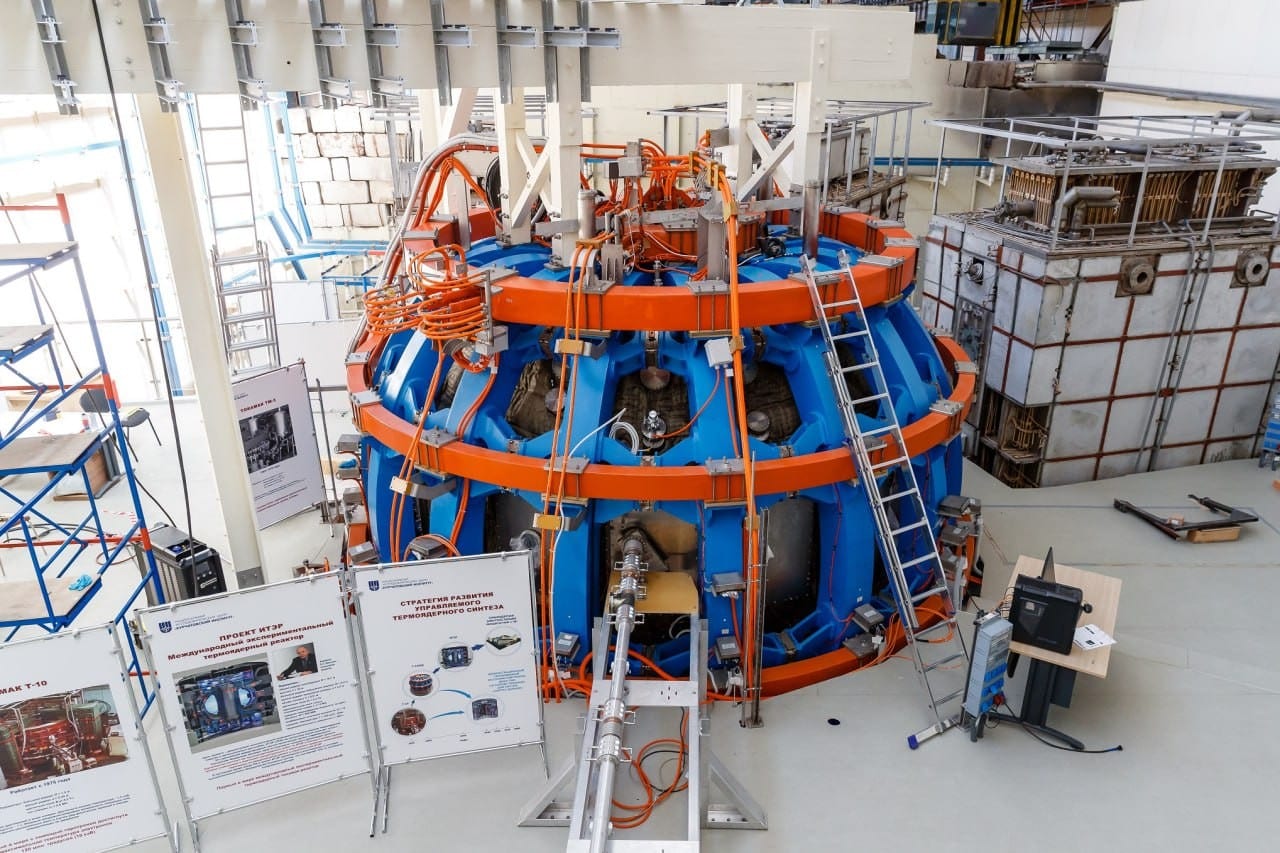

Конкретно в России речь идет о токамаке с реакторными технологиями (ТРТ). Его разработку активно ведут в рамках федерального проекта «Технологии термоядерной энергетики» национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». Размеры токамака будут уже радикально меньше.

Что это значит в цифрах? У ИТЭР большой радиус тора реакторной камеры — 6,3 метра. Большой радиус — это радиус круга, который образует во время работы реактора шнур плазмы, удерживаемый магнитным полем. А у ТРТ большой радиус уже только 2,15 метра.

При этом параметры плазмы, которые мы закладываем в ТРТ, вполне сравнимы с параметрами ИТЭР. За тем маленьким исключением, что мы не будем использовать в ТРТ тритий как топливо. Для отработки технологий удержания и нагрева плазмы на начальном этапе мы будем применять плазму из обычного легкого водорода (протия), то есть совсем без реакций и нейтронов. На последующих этапах исследований планируется использовать тяжелый водород дейтерий, то есть реакция синтеза дейтерий — дейтерий, а не дейтерия и трития, как в ИТЭР.

А.Б.: Простите, а зачем это надо технически? Ведь реакция дейтерий + дейтерий запускается сложнее, а энергетический выход дает меньше, чем дейтерий + тритий.

А. В. Аникеев: С точки зрения безопасности и снижения стоимости будущей установки дейтерий более приемлем. С ним все проще, поскольку и поток нейтронов там меньше, и энергия каждого из них ниже, но все основные физические и технологические моменты можно исследовать и отработать. И потом: точно ли нам так уж надо прогонять через экспериментальный реактор именно тритий?

Ведь в чем задача ТРТ? Отработать термоядерные технологии для реакторного применения. С точки зрения именно физики, дейтеривые реакции — плюс ввод в плазму ядер атомов гелия, с их захватом магнитным полем — будут вполне достаточными, чтобы отработать все технологии для следующего реактора. И он, вероятно, будет уже опытно-промышленным, первым такого рода.

Мы просто будем пересчитывать нейтроны, которые получим на дейтерий-дейтериевой реакции в нейтроны для дейтерий-тритиевой реакции (очень грубо — в последней их в сто раз больше). И получим нужные нам результаты при полноценном дейтерий-тритиевом эксперименте.

Выбор Научного института «Росатома» в Троицке в качестве площадки для размещения ТРТ имеет большие плюсы: там уже имеется подходящее здание, где мы соберем реактор ТРТ, необходимая научная инфраструктура. Не придется возводить для нового комплекса корпуса и стены «в чистом поле», его встроят в уже существующие. А это существенно удешевляет проект.

Напомню: Россия не просто полноправный участник проекта ИТЭР, несмотря на все санкции, но и лидер этого проекта. Поэтому рекордные значения выхода энергии термоядерной реакции мы вполне сможем зафиксировать и на ИТЭР, хоть он и будет работать во Франции. Повторять Q=10 на нашей территории нам пока не очень надо.

Что действительно важно: отработать новые технологические решения для компактных реакторов в стране, на новом уникальном передовом ТРТ. Потому что решения ИТЭР — они для демонстрационного реактора, а не для термоядерной энергетики будущего.

А.Б.: За счет каких конкретно технических решений удалось сделать установку настолько компактной в сравнении с ИТЭР?

А. В. Аникеев: ИТЭР использует для удержания плазмы магниты на низкотемпературных сверхпроводниках. Просто потому, что на тот момент низкотемпературные сверхпроводники ниобий-олово действительно были самой передовой технологией для получения мощнейшего магнитного поля. Именно оно — ключевой элемент в удержании плазмы в термоядерном реакторе.

С тех пор в мире (и в России тоже) активно развивались технологии высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). И для ТРТ мы планируем использовать ВТСП второго поколения с существенно улучшенными характеристиками и по потоку, и по магнитному полю.

За счет них на оси токамака будет создано магнитное поле восемь тесла. Что существенно выше, чем почти шесть тесла устойчивого магнитного поля в ИТЭР.

Восемь тесла — магнитное поле очень большой силы, даже на Большом адронном коллайдере нет мощнее. Для сравнения можно указать, что магнитное поле белого карлика лишь в 12 раз сильнее, чем планируется в реакторе ТРТ. На поле в 16 тесла уже может левитировать лягушонок.

Андрей Аникеев

Что это дает? В формуле давления магнитного поля — которое и обеспечивает удержание плазмы в термоядерном реакторе — величина магнитного поля стоит в квадрате. То есть задуманный нами рост магнитного поля для ТРТ поможет поднять давление поля в реакторе почти вдвое в сравнении с ИТЭР, из-за чего мы сможем удерживать более горячую и плотную плазму. И это при радикально меньших размерах.

То есть получим при двух метрах радиуса тора реактора вполне приличный энергетический выход — без гигантской установки, как в ИТЭР. Я думаю, что на пути к следующему, опытно-промышленному термоядерному реактору мы еще значительнее увеличим силу поля.

А.Б.: Никаких конкретных открытых данных о составе этих лент из высокотемпературных сверхпроводников мне найти не удалось. Это интригует. За счет чего получились такие результаты, которых пока в мире ни у кого больше нет?

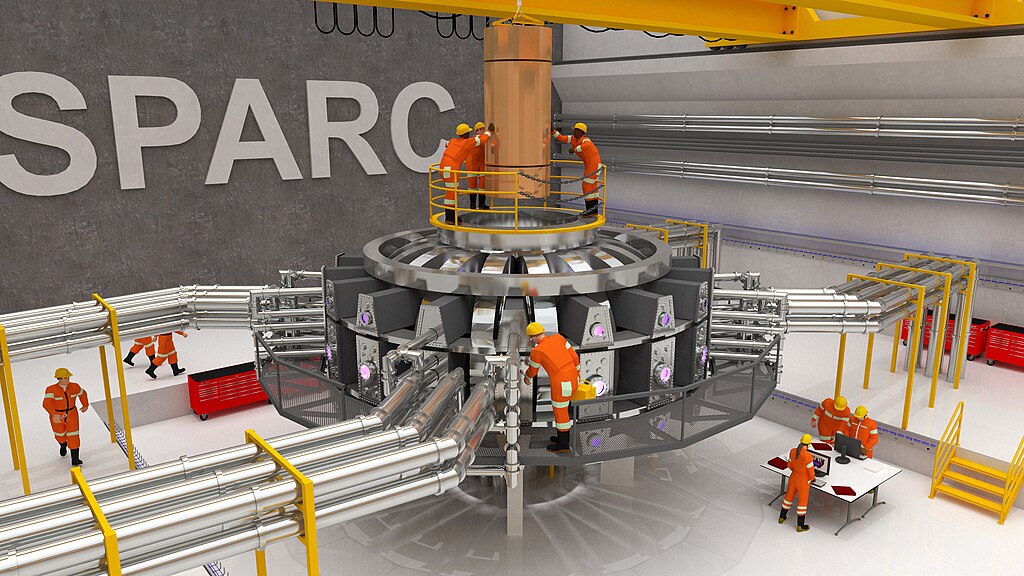

А. В. Аникеев: То, что вы их не нашли, неудивительно, ведь это ноу-хау российской компании «СуперОкс». Она мировой лидер в области ВТСП лент, причем с большим отрывом. И делает ленты не только для нас, но и для американского токамака SPARС,.

Ленту для нас производят по особым спецификациям. Они, например, сейчас как раз поставляют ее для АО НИИЭФА имени Ефремова в Санкт-Петербурге (организация «Росатома», головной конструктор ТРТ), где создают модельный образец катушки центрального соленоида ТРТ.

Это самый напряженный элемент электромагнитной системы токамака. Он расположен в центре реактора. Там и очень сильное поле, и непростая геометрия самой ленты: она уложена в форме меандров, потому что поперек ленту сверхпроводника гнуть нельзя, ленты эти переплетаются между собой в кабеле-проводнике, из которого мотаются витки катушки.

Сами ленты там «слоеные»: разные подложки, разные напыления. В детали я вдаваться не могу, поскольку это коммерческое ноу-хау «СуперОкса» и НИИЭФА.

Кстати, сейчас как раз идут испытания образца такого пятиметрового отрезка, до конца года по ним будет отчет. К концу 2026-го уже будет виток нужной кривизны, и на испытаниях они планируют показать, что их лента выдерживает все заданные параметры.

Повторюсь: это самый напряженный участок магнитной системы ТРТ, поэтому наши ученые и инженеры-конструкторы на нем сфокусировались, а работы по нему пустили в первую очередь.

Если технология ИТЭР — передний край современных технологий, то ТРТ — их острие. Речь идет о настоящем прорыве в термоядерных реакторных технологиях.

Вообще, Россия в области термоядерного управляемого синтеза всегда была впереди. Сама концепция токамака — наше (советское) предложение, вытянуть сечение токамака, чтобы поднять его параметры, — тоже. ИТЭР предложил построить наш академик Евгений Велихов. И сегодня болтаться в хвосте термоядерной гонки мы не планируем.

По той же причине сейчас прорабатываем ТРТ как передовую машину, которая может вывести нас в лидеры среди национальных термоядерных программ.

Вот у Китая, например, есть токамак BEST — его создали еще по технологии ИТЭР. Причем он меньше, то есть плотность магнитного поля будет ниже.

А у нас будет технология принципиально новая. Плотность магнитного поля у нас как на очень большом реакторе. Хотя наша установка значительно меньше. Причем охлаждение наших магнитов можно будет реализовать с намного меньшими требованиями к мощностям по охлаждению, чем на ИТЭР.

Иметь передовой реактор важно, потому что если у вас молодые ученые не работают на принципиально новых машинах, то вы теряете интерес, затем и компетентность, отстаете от остальных. Это влияет в том числе на решения других молодых ученых — они ведь могут уехать куда-то, где лучше машины, на которых они смогут приобрести действительно передовой опыт.

А.Б.: Итак, термоядерный реактор в Троицке ТРТ будет компактнее, хотя давление магнитного поля там выше, чем в ИТЭР. А что еще отличает его от ранее созданных термоядерных реакторов?

А. В. Аникеев: Целый ряд моментов. Обозначу только ключевые. Первая стенка реактора будет принципиально иная, причем мы думаем и над тем, чтобы отработать больше одного варианта первой стенки на одном реакторе.

Поскольку поле тут выше, то и частоты мощных СВЧ и ВЧ (сверхвысокочастотной и высокочастотной) систем нагрева, работающих на электронном и ионном циклотронных резонансах, будут выше, а значит, и тут потребуются новые передовые разработки. Новые инновационные, еще никем не опробованные технологии дивертора (специального отсека токамака, куда стекают мощные потоки плазмы). Более того, на ТРТ мы планируем проработать вопросы прямой рекуперации энергии, то есть прямое получение электричества от плазмы, «стекающей» на электроды.

На ИТЭР ничего этого нет, первая стенка там — вольфрам. Это, прямо скажем, не самый лучший материал для будущей термоядерной энергетики, непрактичный. Это очень тяжелый атом: когда его из стенки выбивает в плазму, он резко снижает ее параметры. Литий — элемент легкий, у него проблема загрязнения плазмы намного слабее. Поэтому на ТРТ планируется жидкометаллическая первая стенка из жидкого лития. За счет этого стенка «всегда новая», то есть не разрушается, не пылит, не трескается, как вольфрамовая, после серии импульсов при эксплуатации.

А.Б.: Вы выше сказали, что четыре пятых энергии термоядерной реакции улетает из активной зоны в виде нейтронов больших энергий. Нет ли каких-то конкретных планов — в ТРТ или в будущем опытно-промышленном реакторе — использовать эти 80 процентов энергии? Например, поставить туда бланкеты из урана-238 или чего-то еще?

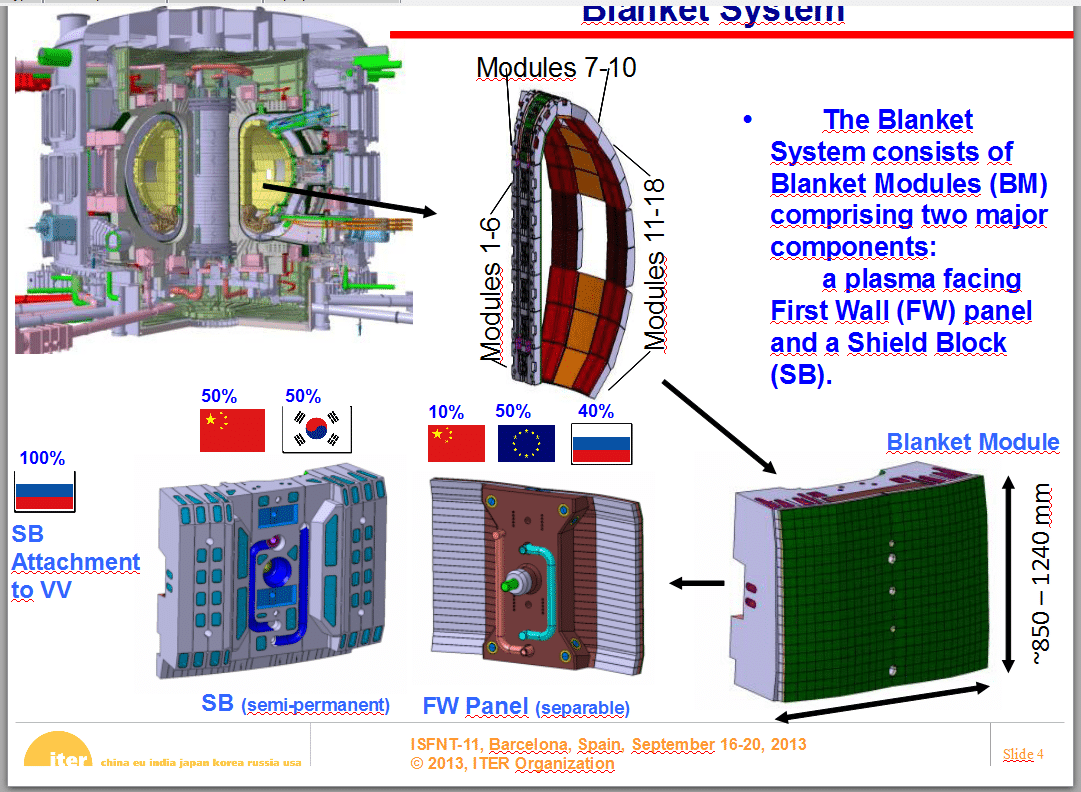

А. В. Аникеев: С самого начала термоядерной энергетики есть интерес к использованию нейтронов от термоядерных реакций. Нейтроны можно ловить материалом бланкета (от английского «одеяло»), «накинутого» на тор токамака. Мы как раз в рамках федерального проекта прорабатываем такой бланкет. Точнее будет сказать во множественном числе: модульные бланкеты. И НИКИЭТ «Росатома» уже серьезно в этом продвинулся.

С бланкетами есть два основных подхода. Если мы говорим о чистой термоядерной энергетике, а не о гибридной, на которую вы намекаете, то там бланкет «ловит» нейтроны, превращая их энергию в тепловую и попутно нарабатывая расходуемый в реакции тритий, например из того же лития. Трития ведь в природе нет, у него полураспад всего 12 лет, а как топливо для токамаков он нужен.

В подобной концепции нейтроны нарабатывают тритий, чтобы подпитывать дальше реактор, и нагревают теплоноситель бланкета, а от него уже можно греть воду до пара, пускать пар на турбину и получать электрическую энергию классическим методом. Второй подход: в России еще в начале 1950-х, в рамках первых работ по управляемому термоядерному синтезу, предложили использовать термоядерную установку как мощный источник нейтронов, причем с такими энергиями, которых в обычных атомных реакторах нет.

Тут тоже есть два варианта: можно поставить в бланкет делящееся вещество, но так, чтобы без нейтронов от термояда цепная реакция там не шла. В этом сценарии термоядерная часть установки позволяет поддерживать деление в обычном реакторе, но на более низком обогащении топлива, например.

Второй вариант активно прорабатывал недавно ушедший от нас академик Евгений Павлович Велихов, автор идеи ИТЭР: бланкеты-размножители. Они могут быть из урана-238 или из тория-232. Ловя нейтроны от токамака, эти «одеяла» будут превращать часть своих атомов в плутоний (урановый бланкет) или в другие делящиеся изотопы (торий-232), которые уже можно использовать как топливо в существующих ядерных реакторах на медленных нейтронах.

Экономически это очень выгодно. Потому что, если мы смотрим на термоядерный реактор как на источник нейтронов, то параметры и требования к такому реактору резко снижаются. У него может быть Q=1 или даже ниже, меньше размеры камеры, меньше магнитное поле, принципиально меньшие размеры, намного дешевле конструкция.

«Чистый термояд» как практичная отрасль энергетики появится — это мое личное мнение — скорее, в XXII веке, потому что на этом пути еще немало сложностей. А вот гибридный, где термоядерные реакторы нарабатывают топливо для обычных, можно начинать строить буквально прямо сейчас. Да, на этом пути необходимо выполнить ряд исследований и разработок, но они могут быть реализованы уже к середине этого века.

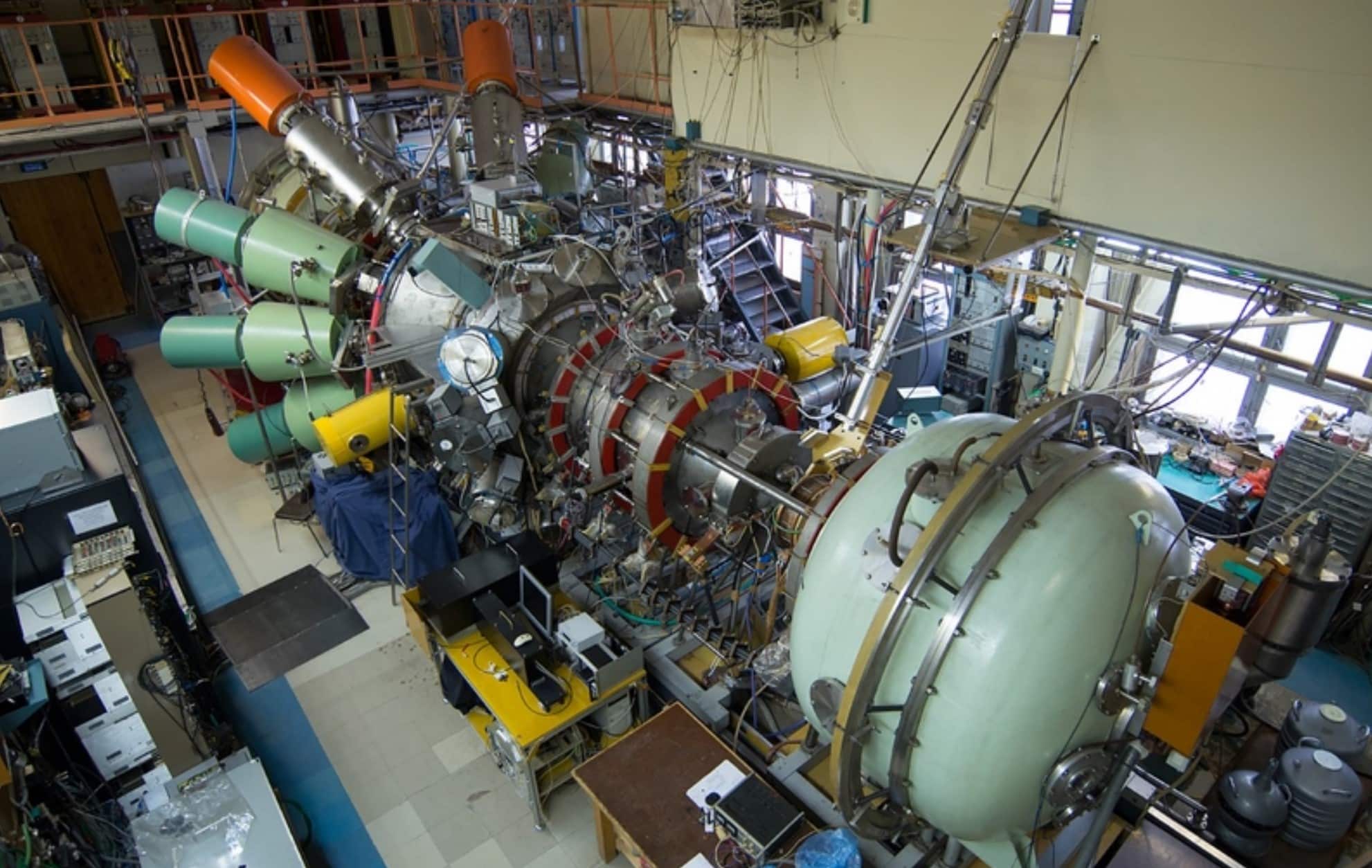

Концепцию такой гибридной установки как раз активно прорабатывают в Курчатовском институте. Там работают над проектом термоядерного источника нейтронов с Q около одного (то есть просто не тратящего много энергии на зажигание). Есть идея сделать термоядерный источник нейтронов ТИН-1 «по образу и подобию» уже действующего в этом институте токамака Т-15МД. У него большой радиус тора — 2,5 метра, то есть установка довольно компактная.

На таком ТИН-1 даже не нужны сверхпроводящие магниты — достаточно использовать медную обмотку, просто охлажденную до низких температур. Это радикально упрощает конструкцию и снижает затраты на установку. Но нейтронные потоки при этом будут вполне достаточными для наработки ядерного топлива. Пока идет эскизное проектирование.

А.Б.: А почему среди материалов бланкета всплывает торий? Вроде бы у нас в стране активных планов по использованию ядерного топлива ториевого цикла нет?

А. В. Аникеев: У тория очень неплохие экспортные перспективы. Когда он захватывает нейтроны от термоядерных источников, то дает делящийся уран-233. И перспективы хорошие не только потому, что запасов тория в несколько раз больше, чем урана (кстати, их особенно много у Индии, которая поэтому интересуется ториевым циклом), но и по ряду технических причин.

А.Б.: Вернемся к чистому термояду. Вы сказали, что человечество увидит его, скорее всего, уже в XXII веке. Можете пояснить свою позицию?

А. В. Аникеев: Хорошо известна шутка: коммерческий термояд будет готов к внедрению через 20 лет. И через 20 лет он тоже будет готов к внедрению через 20 лет.

Шутки шутками, но, на мой взгляд, самый хороший ответ на вопрос о термояде дал академик Арцимович. Когда его спросили о сроках, тот ответил: «Эта проблема будет решена, когда термоядерная энергия станет совершенно необходима человечеству».

Что это значит? Существующие источники энергии вполне достаточны для нынешних нужд человечества. Уголь еще не сдал лидирующие позиции, потенциал атомной энергетики (деления ядра) еще далек от пика. Время термоядерных реакторов, на мой взгляд, пока не пришло.

Но фундамент для этого надо строить сейчас. Из опыта атомной энергетики мы хорошо знаем, что доля топлива в цене атомного киловатт-часа очень мала. Основная часть цены — сооружение реактора. Если у нас стенка реактора будет работать год — экономика токамака будет одна. Если 10 лет — другая, 50 лет — третья.

Да, сейчас нам хватает АЭС, а многим странам и ТЭС. Но как мы будем развиваться дальше? Перед человечеством неизбежно встает задача освоения космоса. Люди явно не будут возить уголь на Луну и Марс. Атомные электростанции годятся для пилотных проектов, но крупные поселения могут потребовать совсем других подходов. Рано или поздно экономический расчет и технологическая готовность термоядерных реакторов сойдутся в одной точке — и все же, я думаю, коммерчески осмысленными они станут только в следующем веке.

А.Б.: Что по материалам для первой стенки?

А. В. Аникеев: Мы прорабатываем несколько вариантов. Первый и основной — бериллий. У него низкое атомное число, он не «портит» атомный состав плазмы так же сильно, как намного более тяжелый вольфрам. Последний еще и растрескивается, что тоже плохо для материала первой стенки. Напомню, исходно на ИТЭР тоже хотели бериллиевую первую стенку, но в итоге выбрали вольфрамовую. У ТРТ есть шанс стать первым токамаком с бериллиевой стенкой, и это существенный прогресс.

Но есть и другой вариант. Если опыт работы ИТЭР покажет, что вольфрам с покрытием из бора или других материалов хорош для токамаков, может быть, опционально мы используем и его.

Третий вариант, о котором я уже говорил, — жидкометаллическая стенка. Мы планируем применить ее в токамаке, в самой напряженной зоне и в диверторе, куда сваливается плазма, где самые напряженные режимы работы стенок. Жидкая стенка всегда гладкая. Ведь от плазмы в термоядерном реакторе вытягиваются небольшие «протуберанцы», как от Солнца в миниатюре. Когда они касаются металлической первой стенки, частицы попадают в плазму, отчего плазма начинает остывать за счет попадающих в нее примесей, упрощающих переизлучение энергии плазмой, что ее охлаждает. Охлаждение плазмы тормозит термоядерную реакцию.

Пока мы отрабатываем литиевые и бериллиевые технологии на стендах (и литий показывает себя хорошо), какие-то из них пойдут на ТРТ. В окончательном варианте возможен гибрид: часть стенки бериллий, часть — жидкий литий.

А.Б.: Планируется зажечь от ТРТ первую в истории термоядерной энергетики лампочку?

А. В. Аникеев: Нет технического и научного смысла делать это просто ради демонстрации. Да, можно нагреть пар от реактора и показательно зажечь лампочку. А вот в чем есть смысл, так это в прямой рекуперации энергии. Что я имею в виду?

Почти все электростанции работают как тепловые машины: греют пар, тот вращает турбину. Все это довольно громоздко. В термоядерной энергетике есть другой путь: прямая рекуперация энергии. Плазма — это раскаленный газ заряженных частиц: ионов и электронов. Электроны легкие, ионы — тяжелые. Когда плазма попадает в дивертор, можно разделить ионы и электроны, и за счет такого разделения зарядов снимать электричество напрямую с электродов.

Правда, возможно, для этого оптимальной конструкцией термоядерного реактора будет уже не токамак.

А.Б.: А что же?

А. В. Аникеев: Токамаков в мире создали уже полтысячи, и причины понятны. В них легко удерживать плазму, что важно для исследования синтеза на первом этапе. Но есть и иные подходы.

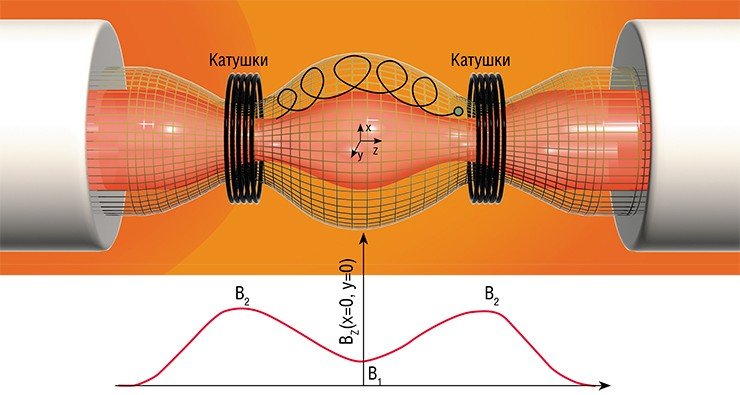

Например, концепция удержания плазмы в открытых ловушках — так называемых бутылках с двумя «горлышками» из магнитного поля, удерживающего внутри плазму. Эта конфигурация родилась еще на заре управляемого термояда и была очень популярна в 1950-1960-х в СССР, США и Японии. Но после головокружительного успеха ученых из Курчатовского института по удержанию и нагреву в токамаке все бросились строить токамаки и о «бутылках» забыли. Хотя нет, не все.

А.Б.: В чем ее плюсы?

А. В. Аникеев: Проблема деградации первой стенки не так остра, как в токамаках, поскольку объем запираемой плазмы может быть меньше, расстояние до стенки — больше. И самое главное: за «пробкой» утекающую туда плазму можно использовать для прямой рекуперации энергии. Да и плазма там может расширяться настолько, что деградация электродов из-за мощных потоков будет существенно слабее, чем в токамаках.

В Новосибирске (Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН), где в 1950-х академиком Будкером и была предложена эта схема удержания плазмы, этим направлением активно продолжают занимаются, в том числе в рамках нашего федерального проекта. Они существенно продвинули концепцию по сравнению с исходной, улучшили продолжительное удержание плазмы в таких ловушках. Многопробочные и винтовые ловушки из магнитного поля могут быть еще перспективнее. Причем как источник нейтронов такие конструкции потенциально тоже интереснее токамаков. Геометрия ловушек упрощает их использование именно как источника нейтронов.

А.Б.: Вернемся к ТРТ. Когда мы увидим его работающим?

А. В. Аникеев: Пока мы разрабатываем технический проект, проводим отработку критически важных узлов, разрабатываем системы нагрева и диагностику для плазмы в будущем реакторе. Проект ТРТ сейчас в стадии проектирования по всем системам. Само строительство при условии выделения всех требуемых ресурсов (включая бюджет) планируется начать в 2027 году.

Контрольная сборка вакуумных камер должна случиться к 2030-му, это такая промежуточная контрольная точка, символизирующая середину пути. Ввод в эксплуатацию всех технологических систем токамака ТРТ (физический пуск) запланирован в 2035 году. Далее, согласно плану, постепенно на нем будут увеличиваться температура, ток и плотность плазмы. И к 2040 году мы планируем выйти на запланированные рекордные показатели.

Там как раз и ИТЭР, надеюсь, подарит что-то интересное. Но тут, повторюсь, дело не в том, чтобы получить на ТРТ эти самые рекорды. Дело в том, чтобы продолжать оставаться на острие современных исследований в области термоядерного синтеза. Развивать нашу научную школу в этой области на передовых машинах.

И параметры у ТРТ будут вполне достойные: температура плазмы — восемь килоэлектронвольт, это 93 миллиона градусов, плотность плазмы — несколько единиц на 10 в 20-й степени.

Вспоминая ваш вопрос об экономике, подчеркну: в этом случае Россия получит передовой исследовательский термоядерный реактор не по цене в 25 миллиардов долларов, как у ИТЭР, а намного меньше. У нас будет очень большая разница с ИТЭР в цене, но не в возможностях.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии