Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Поврежденный глазной нерв удалось заставить регенерировать. На очереди спинной мозг

У расхожего мифа о том, что нервные клетки не восстанавливаются, есть вполне научные истоки. Нейроны могут регенерировать, но делают это плохо и медленно, особенно если речь идет о центральной нервной системе (ЦНС). Однако ученым удалось найти способ исправить этот недостаток. В лабораторных условиях глазному нерву крысы при помощи белка протрудина вернули способность к самовосстановлению.

Тела высших млекопитающих демонстрируют потрясающие способности к компенсации травм. Многие органы способны брать на себя часть функции поврежденных, а ткани — регенерировать. Но есть одна система организма, нарушение работы которой приносит, пожалуй, больше всего неудобств. Лишившиеся руки, ноги или почки люди через некоторое время и вовсе забывают о том, что они у них были. Полной жизнью, с некоторыми ограничениями, конечно, получается жить и без них.

А вот потеря возможности управлять конечностями при их внешней сохранности существенно снижает качество жизни. Часть тела, вроде, есть, а толку от нее почти нет. Что уж говорить про центральную нервную систему и мозг — фактически, эти сложнейшие структуры полностью определяют нашу личность. Малейшие травмы ЦНС катастрофически сказываются на качестве жизни. И как назло, составляющие ее нейроны очень с большим трудом способны защищаться от повреждений или восстанавливаться после них.

При этом их «коллеги» из периферической нервной системы подвержены этому недостатку в меньшей степени. Нарушения в целостности нейронов конечностей или внутренних органов относительно быстро заживают. В некоторых случаях удается полностью восстановить поврежденные нервные пути или буквально простимулировать рост новых. Что удивительнее всего, незрелые нейроны (в том числе в ЦНС), в начале своего развития тоже обладают хорошо развитой способностью к регенерации. Просто они теряют ее с возрастом.

Ученые из Кембриджского университета вместе с коллегами из США и Швеции нашли один из механизмов, приводящих к этим изменениям. Научная работа с описанием их умозаключений и экспериментов была опубликована в рецензируемом журнале Nature Communications.

Между зрелыми и незрелыми нейронами, а также клетками ЦНС и периферической нервной системы было найдено важное отличие. В развивающихся нейронах больше всего белка протрудина, в клетках периферической нервной системы его значительно меньше, а в ЦНС он и вовсе почти не вырабатывается. При этом, как смогли установить биологи, это соединение играет наиважнейшую роль в способности нервных клеток сопротивляться физическим повреждениям.

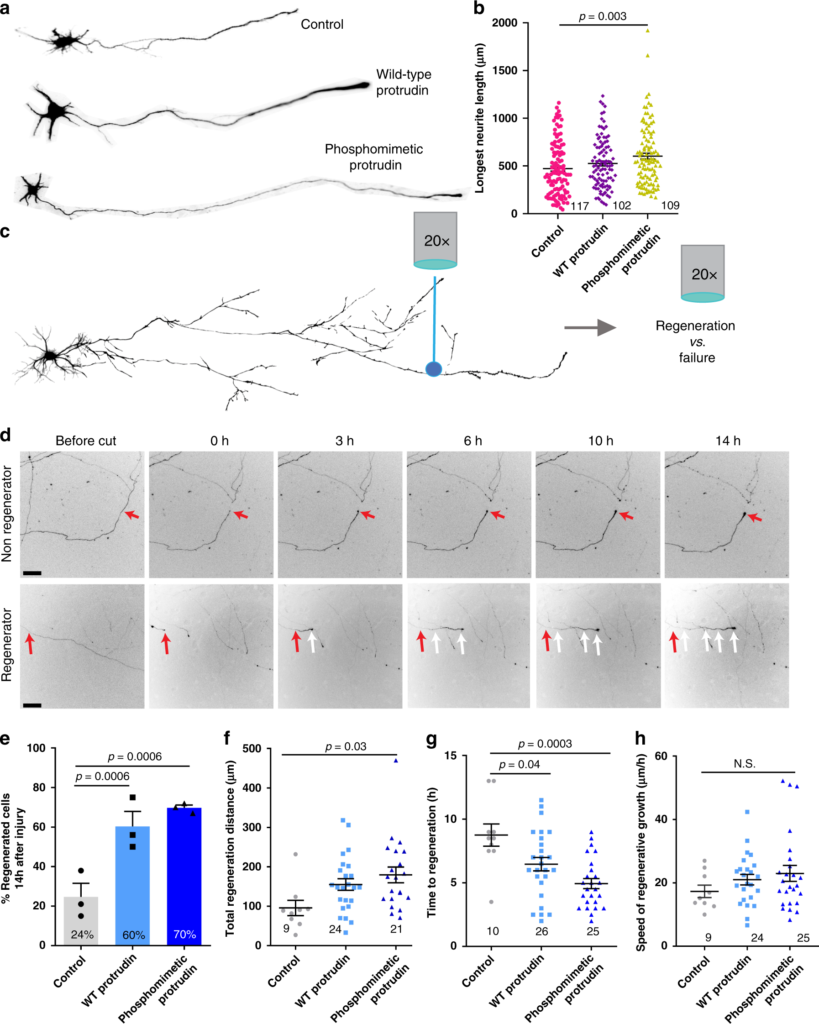

Разработав механизм повышения экспрессии протрудина в нейронах, ученые проверили, можно ли его применить к живым клеткам. Для этого в чашке петри на питательной подложке высадили нейроны глазного нерва крысы. В них активировали выработку «защитного» белка и затем лазером перерубили аксоны. Всего за 14 часов поврежденная нервная клетка, в которой была значительно увеличена выработка протрудина, смогла заметно восстановить свой отросток. Тогда как контрольный, «обычный» нейрон, рост и восстановление демонстрировал с гораздо меньшей скоростью.

Эксперименты провели и на живых крысах. Качество восстановления глазного нерва оценить уже было не так просто, а вот устойчивость клеток к внешним воздействиям — легко. Спустя две недели после введения РНК, которая стимулирует выработку протрудина, под сетчатку мышей с поврежденным глазным нервом, их усыпили. И вырезали изучаемые органы — глазной нерв и саму сетчатку. Оказалось, что по сравнению с контрольной группой, у этих животных количество здоровых клеток было больше. Восстановились ли функции нерва — не проверялось.

Отдельно стоит отметить, что протрудин показал эффективность и в сохранении жизнеспособности нервных клеток. Те нейроны, в которых его выработка была простимулирована, вне тела жили на день больше, чем обычно.

В норме этот белок является важной частью эндоплазматического ретикулума. Данный органоид выполняет массу функций внутри клетки: способствует синтезу белков, переносит их и продукты синтеза по клетке, а также накапливает множество жизненно необходимых биологически активных молекул. Почему у зрелых нейронов закрепилась мутация, ограничивающая выработку протрудина — до конца неясно.

Однако сделанное учеными Кембриджского университета открытие может привести к совершенно новому направлению в медицине. Пока что генная терапия имеет очень ограниченное применение на человеке, но это временно. В перспективе для восстановления поврежденных нервов не нужно будет прибегать к сложнейшим микрохирургическим операциям и длительной терапии. Будет достаточно одного-двух уколов непосредственно в области травмы.

Свою следующую научную работу авторы вышеописанной публикации собираются посвятить восстановлению спинного мозга. Возможно, открытый ими механизм покажет свою эффективность не только для глазного нерва, а для всей нервной системы. Тогда протрудин имеет все шансы стать основой лекарств-нейропротекторов широкого спектра действия.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии