Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Предложен комплекс технологий для обнаружения и изучения выбросов метана на российском арктическом шельфе

Группа российских ученых предложила наиболее эффективный комплекс геофизических методов детектирования и детального исследования зон массированного выхода метана из морских осадков на российском арктическом шельфе. Благодаря используемым методам и аппаратуре специалисты могут обнаруживать места интенсивных выбросов метана, изучать взаимосвязь выделения газа с распределением активных разломов земной коры и землетрясениями, деградацией подводной мерзлоты, а также оценивать влияние этих процессов на глобальный климат.

Результаты проведенного исследования опубликованы в журнале Sensors. Метан — парниковый газ, гораздо лучше удерживающий тепло в атмосфере Земли, чем двуокись углерода. По поводу его вклада в процесс глобального потепления ведется активный научный дискурс. Так или иначе, изучение метановых выбросов на шельфе с точки зрения их влияния на состояние климата — фундаментальная научная задача.

«Наши исследования имеют и важное практическое применение. Выбросы геофлюидов из морских осадков, особенно взрывоопасных газов, — это первоочередная геологическая опасность, которую необходимо учитывать при развитии инфраструктуры Северного морского пути и нефтегазового комплекса на морском шельфе», — прокомментировал Артем Крылов, ведущий авторы работы, старший научный сотрудник лаборатории геодинамики, георесурсов, георисков и геоэкологии Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, выпускник МФТИ.

Потоки газа, выделяющиеся со дна моря, как правило, ослабляют структуру и естественную стабильность донных отложений и служат источником рисков при строительстве и эксплуатации подводных сооружений, таких как трубопроводы, морские терминалы и нефтяные платформы.

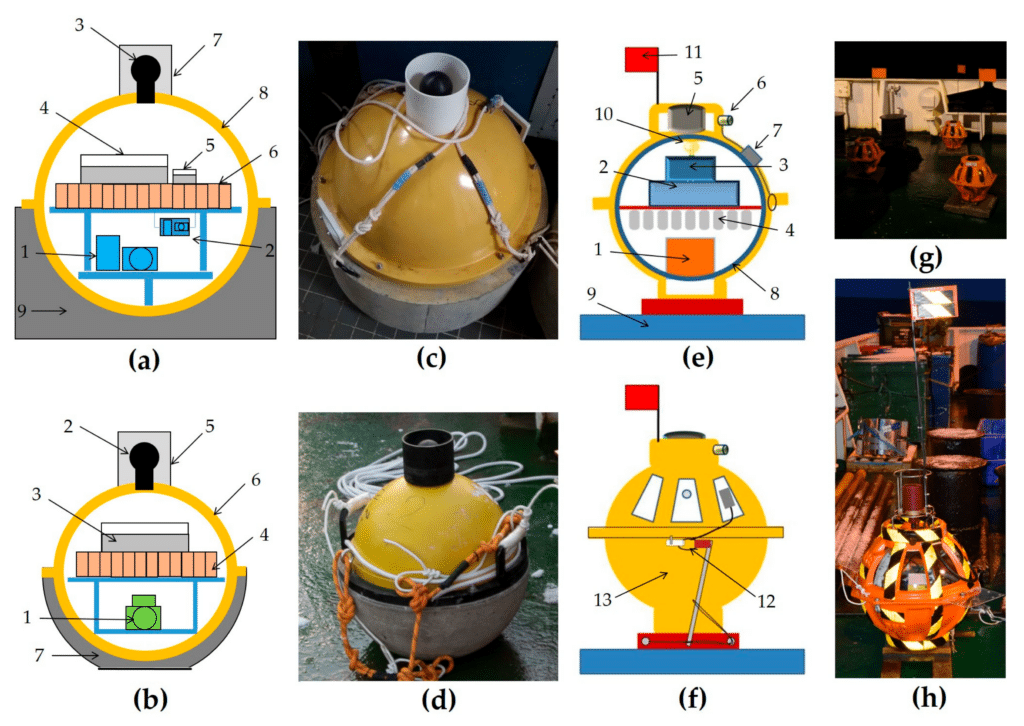

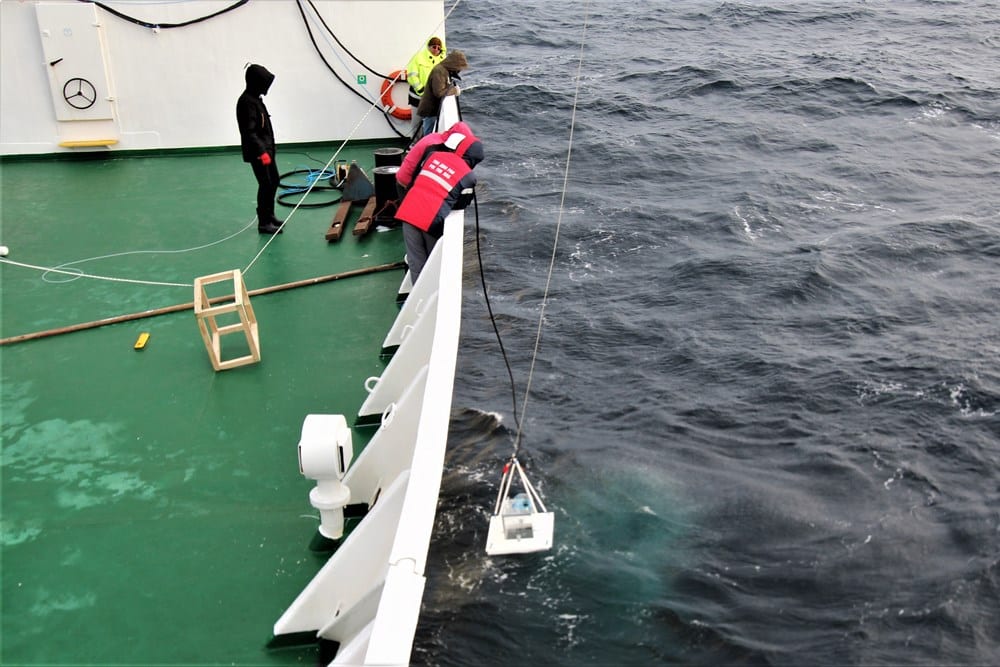

Исследователи продемонстрировали эффективность измерительного комплекса, состоящего из однолучевого и многолучевого эхолотов, сейсмопрофилографа высокого разрешения, донных сейсмостанций а также систем непрерывного сейсмоакустического профилирования и электроразведки, на материалах, полученных в ряде экспедиций в море Лаптевых.

«Уникальность комплекса состоит в совместном применении разноплановых измерительных установок для исследования одного типа объектов — так называемых метановых сипов, представляющих собой массированные выбросы пузырькового метана из морских осадков и широко распространенных на шельфе арктических морей. Метановые сипы изучаются на разных уровнях (в водной толще, в верхней части геологического разреза, а также их глубокие геологические корни и связь с тектоническими процессами) и с учетом специфики арктических морей: наличия льда, подводной мерзлоты и таликов», — пояснил Артем Крылов.

Неконтактные геофизические методы имеют существенное преимущество — они позволяют получить оперативную съемку больших площадей. После обнаружения, картирования и первичной оценки масштаба и интенсивности процесса специалисты определяют объекты, представляющие особый интерес. Затем они возвращаются к ним для проведения более детальных исследований с использованием контактных методов, то есть пробоотборов газа, воды и грунта.

Еще одной особенностью описываемого комплекса является привлечение электромагнитных методов переменного тока, необходимость которых обуславливает наличие подводной мерзлоты в арктических морях. «Обычно подобные электромагнитные геофизические методы переменного тока, достаточно сложные в реализации, не применяются для решения таких задач. Вместо них используют относительно простые технологии постоянного тока, которые неплохо работают при небольшой (несколько метров) глубине воды. Чтобы прозондировать горные породы ниже поверхности дна при глубине моря от 10 до 40 метров, необходимы более сложные технологии, которые и применяются в наших экспедициях.

В нашем случае использовалась система электродов, буксируемых за исследовательским судном на достаточно длинных кабельных линиях. С помощью мощного генератора тока питающие электроды создают в воде импульсное электромагнитное поле высокой интенсивности, а приемные электроды используются для регистрации переходного электромагнитного процесса, возникающего после каждого такого импульса. Измеренные таким образом сигналы используются для определения электрических свойств горных пород ниже поверхности дна. Полученные данные позволили нам получить изображения вечной мерзлоты, оценить степень ее деградации (протаивания) и, как следствие, сделать выводы о возможных выбросах метана», — рассказал Дмитрий Алексеев, старший научный сотрудник лаборатории скважинной, инженерной и разведочной геофизики МФТИ.

Арктические моря России весьма перспективны с точки зрения развития транспортных путей и добычи полезных ископаемых. Развитие и применение морских геофизических методов, специализированных под суровые арктические условия, позволит решить многие фундаментальные и прикладные научные задачи.

В состав команды исследователей вошли специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, Томского государственного университета, Томского политехнического университета, МГУ, а также сотрудники Научно-технического центра геофизики и изучения минеральных ресурсов Московского физико-технического института. Ежегодно исследователи из целого ряда научных и образовательных организаций участвуют в арктических морских экспедициях по комплексному изучению метановых сипов под общим руководством члена-корреспондента РАН Игоря Семилетова. Работы проведены при поддержке Российского научного фонда и ряда других проектов.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно