Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Найден способ улучшить эффективность процессов в микрореакторах

Сегодня микрожидкостные чипы широко используют в микробиологии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, биомедицине и микроробототехнике. Размер микрореакторов в этих системах составляет менее одного миллиметра. Для эффективного проведения реакций часто необходимо быстро смешивать вещества. Стандартные способы не подходят для этих целей из-за небольшого размера. Группа исследователей, в которую вошли ученые Пермского Политеха, изучила механизмы естественной конвекции для смешивания жидкостей. Этот метод позволит проводить реакции более эффективно и экономично.

В работе также приняли участие ученые Института механики сплошных сред УрО РАН (Пермь) и Израильского технологического института — Технион (Хайфа). Результаты исследования разработчики представили в журнале Microgravity Science and Technology. Исследование ученых позволит разработать отечественную технологию создания сетей микрореакторов проточного типа, которые можно будет использовать в фармацевтическом производстве.

«С помощью микрожидкостных устройств изучают химико-технологические, физические и биологические процессы. Проточные микрореакторы, которые по размерам приближаются к микрожидкостным устройствам, стали значимым прорывом в химической инженерии последних лет. Например, фармацевтическая промышленность сейчас нацелена преимущественно на возможность быстрой переналадки производства, а не на выпуск большого количества стандартного продукта. Для сложных реакций проточные микрореакторы представляют собой разветвленную сеть каналов.

Продукты тонкого органического синтеза получают в результате цепочки многокомпонентных и многостадийных реакций, которые протекают в разных условиях и с разной скоростью. Это позволяет обеспечить высокую производительность, стабильные условия реакции, эффективный контроль потребления реагентов и энергии», – рассказывает заведующий кафедрой прикладной физики Пермского Политеха, доктор физико-математических наук, доцент Дмитрий Брацун.

За последние 50 лет размер реакторов резко уменьшился и сейчас находится в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне. Но это привело к проблемам со смешиванием реагентов. Оно становится возможным только за счет диффузии, но этот процесс происходит медленно. Чтобы ускорить реакцию, используют активные и пассивные методы управления перемешиванием.

Первые происходят за счет механического воздействия, тепла или электромагнитного поля, а вторые используют внутреннюю энергию потока. В частности, можно применять конвекцию — вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается потоками самого вещества. Чаще всего для этого усложняют конструкции каналов, что требует дополнительных затрат энергии. Ученые Пермского Политеха с коллегами предложили использовать механизмы естественной конвекции.

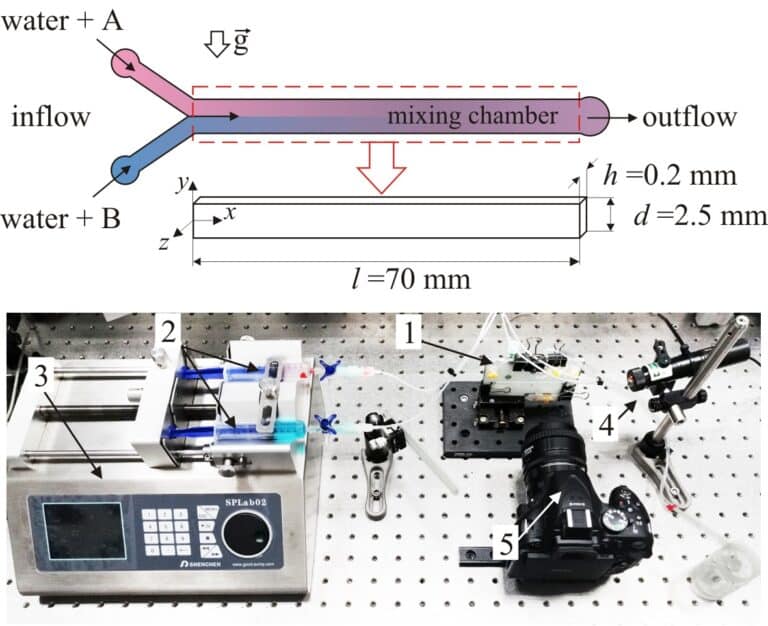

Разработчики провели серию экспериментов и изучили эффективность использования естественной конвекции для смешивания растворов. Процессы они исследовали на основе Y-образного микрореактора — типичного элемента микрожидкостной сети. Для визуализации потоков исследователи использовали оптические методы, а степень смешивания веществ оценили с помощью флуоресцентного красителя. 3D-моделирование позволило им оценить длину канала, в котором растворы полностью смешиваются.

Ученые выяснили, что, по сравнению с диффузией, смешивание происходило быстрее. Они также оценили минимальный размер устройства, в котором будут работать механизмы конвекции. Он достигает 100 нм. По словам разработчиков, для определенных реакционных схем естественная конвекция может стать эффективным инструментом для проведения реакций в микрожидкостных устройствах проточного типа.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Газотурбинные двигатели являются ключевыми установками в современной авиации. Одной из наиболее опасных аварийных ситуаций при их эксплуатации считается помпаж — нарушение устойчивого потока воздуха, способное за секунды привести к серьезным повреждениям. Для предотвращения разрушительных последствий и обнаружения сбоев в системах управления традиционно используют аналого-цифровой преобразователь — устройство, которое превращает сигнал от датчиков двигателя в код для компьютера. Однако главный недостаток существующих решений — их медлительность. Они требуют достаточно много времени для каждого замера показаний. В итоге, в аварийной ситуации система управления получает информацию об опасности с опозданием, что может привести к повреждениям двигателя. Ученые Пермского Политеха разработали нейронный аналого-цифровой преобразователь, который позволяет сократить время обнаружения помпажа почти в два раза.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно