Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

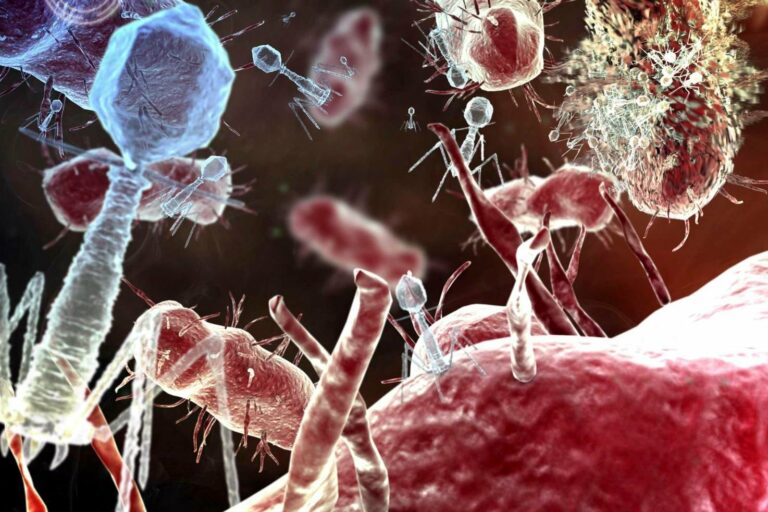

На два фронта: как фаги и антибиотики усиливают друг друга

Сегодня Всемирная организация здравоохранения называет устойчивость инфекций к антибиотикам одной из наиболее серьезных угроз для человечества. В поисках альтернативных стратегий профилактики и контроля бактериальной инфекции медики все чаще обращают внимание на бактериофаговую терапию. При этом в медицинском сообществе есть мнение, что совместное применение антибиотиков и фагопрепаратов позволяет повысить эффективность антибактериальной терапии. О потенциале комплексного похода в лечении бактериальных инфекций антибиотиками и бактериофагами рассказывает эксперт холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, руководитель проектного офиса по изучению бактериофагов Александр Жарников.

Вся история антибиотиков — это урок того, как важно доверять научному подходу в медицине, не рассчитывая на «волшебное лекарство». К сожалению, усваивать этот урок человечество начало с большим опозданием. Еще Александр Флеминг, создатель пенициллина, предупреждал, что антибактериальные препараты нельзя использовать бездумно, иначе бактерии быстро станут к ним устойчивыми. Но к словам британского микробиолога мало кто прислушался. Антибиотики начали применять по поводу и без в медицине, а еще активнее — в сельском хозяйстве.

Пенициллин стал широко доступен с 1940-х годов, а в 1950-х резистентность к нему уже превратилась в серьезную проблему. Появлялись новые антибактериальные препараты, но и их ждала схожая судьба. Сейчас разработка новых антибиотиков стала настолько сложным и затратным делом, что этим не хочет заниматься ни один фармпроизводитель.

В 2014 году эксперты ВОЗ объявили, что XXI век станет постантибиотической эрой: рано или поздно антибактериальные препараты потеряют, по большей части, свою эффективность из-за микроорганизмов с множественной лекарственной резистентностью. Уже через пять лет, в 2019 году, специалисты из американских Центров по контролю заболеваемости (CDC) заявили, что постантибиотическая эра уже наступила. С созданием новых антибиотиков по-прежнему туго, поэтому ученые ищут альтернативные варианты. И один из них — бактериофаги.

Вирусы, заражающие бактерий, были открыты даже раньше пенициллина, но проиграли ему конкуренцию. Теперь они снова на слуху. В России бактериофаги в промышленных масштабах уже около 80 лет разрабатывает и производит компания НПО «Микроген» (входит в состав холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех). В продуктовом портфеле компании представлены 14 наименований бактериопрепаратов от 24 видов бактерий.

Сегодня о фагах говорят, как об альтернативе антибиотикам. Но существует и другая, не менее интересная и действенная стратегия: применять фаги не вместо, а вместе с антибактериальными препаратами. Оказывается, они могут усиливать друг друга, и это уже доказано многими научными исследованиями.

Что будет, если применять фаги вместе с антибиотиками?

Возможны три результата. В ряде случаев наблюдается аддитивный эффект, то есть, сложение эффекта от антибиотика и бактериофагов. Помимо такой «суммы», нередко отмечается «умножение» — синергия. Фаги и антибактериальные препараты способны усиливать друг друга, и тогда эффект от лечения в разы превосходит тот, что получился бы при применении двух препаратов по отдельности.

Иногда возникает и антагонизм — антибиотики и фаги мешают друг другу. Это говорит о том, что их сочетания нужно применять с умом. Важно не только определять чувствительность бактерий к антибиотику и фагу (для этого существуют специальные анализы), но и понимать, как будут взаимодействовать два конкретных препарата. Как же бактериофаги и антибиотики помогают друг другу? Ученым удалось открыть несколько механизмов.

В зависимости от своего поведения в бактериальной клетке, фаги делятся на две большие группы: вирулентные и умеренные. Для каждой из групп характерны свои механизмы взаимодействия с антибиотиками.

Вирулентные фаги

Бактериофаги этого типа действуют максимально агрессивно. Когда вирус вводит свою ДНК в бактериальную клетку, та сразу превращается в фабрику по производству новых вирусных частиц. Собственные жизненные процессы хозяина подавляются, а вместо этого синтезируются новые копии фаговой ДНК и белки, необходимые для сборки бактериофагов. В конечном счете ферменты разрушают бактериальную клетку, и новые вирусы выходят на поиски очередных жертв. Такой цикл называется литическим.

У вирулентных фагов изучены шесть основных механизмов синергии с антибактериальными препаратами:

Антибиотики приводят к филаментации. Этим термином называется явление, когда бактерия многократно делится в продольном направлении, но дочерние клетки не отделяются друг от друга, и зачастую между ними даже не образуется перегородок. Получается длинная «суперклетка» со множеством копий хромосом. С помощью филаментации бактерии пытаются противостоять стрессовым условиям. Повышается устойчивость к самим антибиотикам, а «клеткам-пожирателям» (фагоцитам) в организме человека становится сложнее «проглатывать» такой крупный микроорганизм. Но одновременно клеточная стенка бактерии становится более уязвима к ферментам вирулентных бактериофагов. За счет этого продукция новых вирусов существенно ускоряется.

Антибиотики усиливаются инфекции, вызванные фагами. Для выращивания колоний бактерий часто используют специальные плоские чашки Петри с желеобразной питательной средой — агаром. Если на такой бактериальный газон внести соответствующие вирулентные фаги, то на нем появятся полупрозрачные бляшки. Это места, в которых микроорганизмы были заражены и уничтожены. В таких экспериментах с золотистыми стафилококками и заражающим его фагом ученые обнаружили, что некоторые антибиотики способствуют увеличению диаметра бляшек втрое. Другие исследования показали, что антибактериальные препараты существенно увеличивают число новых фагов, которые выходят из клеток. Почему возникают такие эффекты, пока не до конца изучено, но дело явно не только в вышеупомянутой филаментации.

Предотвращение устойчивости к антибиотикам и/или фагам. Бактерии могут становиться устойчивыми не только к антибактериальным препаратам, но и к фагам. Фокус в том, что фаги и антибиотики действуют по-разному, и сопротивляться им микроорганизмы тоже должны разными способами. А воевать на два фронта, как известно, намного тяжелее. Если среди бактерий, вызвавших инфекцию, есть устойчивые к антибиотику, то их уничтожат бактериофаги и наоборот. В лабораторных экспериментах такой трюк срабатывал даже с самой известной «супербактерией» — метициллин-резистентным золотистым стафилококком (МРЗС или MRSA).

Фаги способствуют ресенсибилизации (восстановлению чувствительности) бактерий к антибиотикам. Это тоже «эффект войны на два фронта». У бактерий есть много механизмов защиты против фаговой инфекции, но все это не бесплатное удовольствие. Геном микроорганизмов довольно мал, и в него не получится уместить сразу все полезные мутации. Чтобы получить устойчивость к вирусам, нужно чем-то пожертвовать. За счет этого может восстановиться чувствительность к антибиотикам. И даже если этого не произойдет, бактерия в целом может стать «слабее», не такой агрессивной. В случае с инфекцией это тоже пойдет на пользу пациенту.

Бактериофаги снижают минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) антибиотиков. МИК — это самая меньшая концентрация антибактериальных препаратов, с помощью которой можно подавить рост бактерий. Ее определяют в лабораториях, чтобы подбирать для пациентов дозы препаратов. Исследования показывают, что некоторые бактериофаги снижают МИК, за счет этого можно использовать меньшую дозу антибиотика. Механизмы такой синергии еще предстоит изучить подробнее.

Бактериофаги разрушают биопленки. В неблагоприятных условиях многие организмы вырабатывают слизь и всей колонией плавают в ней, как в желе. Получается своего рода крепость, обеспечивающая защиту от антибиотиков. Фаги, в отличие от антибактериальных препаратов, умеют эволюционировать, и многие из них научились «вскрывать» биопленки с помощью ферментов-деполимераз.

Некоторые из этих ферментов зафиксированы в оболочке вируса, а некоторые в свободном виде выделяются наружу, когда разрушается бактериальная клетка. Одни из них повреждают оболочки бактерий, а другие растворяют слизь. То и другое сильно облегчает работу антибиотикам. Например, хорошие результаты ученым удалось получить в экспериментах с биопленками синегнойных палочек.

Умеренные фаги

В отличие от вирулентных фагов, напоминающих отважных десантников, умеренные больше похожи на опытных диверсантов. Когда бактериофаг вводит ДНК в бактериальную клетку, новые фаговые частицы не синтезируются сразу. Фаговая ДНК (в такой форме она называется профагом) встраивается в бактериальную хромосому, и микроорганизм может продолжить жить обычной жизнью. Такое сосуществование может продолжаться очень долго, но в определенный момент профаг активируется (это явление называется индукцией), и запускается литический цикл. Индукция профага может произойти сама по себе или под влиянием определенных факторов, например, ультрафиолетового излучения.

Как показали эксперименты, между умеренными бактериофагами и антибиотиками тоже может присутствовать синергия. Обычно она обеспечивается двумя механизмами:

Умеренные фаги тоже повышают чувствительность бактерий к антибиотикам (вызывают ресенсибилизацию), но не так, как вирулентные. Чтобы добиться такого эффекта, нужны не обычные «дикие» бактериофаги, а особым образом генетически модифицированные. Самое интересное то, что ученые используют собственное оружие бактерий, изначально предназначенное для защиты от самих фагов.

В бактериальных клетках работает особый «противовирусный иммунитет» – система CRISPR-Cas. В хромосоме микроорганизмов есть особые участки, в которых закодированы фрагменты фаговой ДНК. С помощью них бактерия умеет распознавать ДНК вируса и разрушать ее ферментами-эндонуклеазами. Когда ученые поняли принцип работы системы CRISPR-Cas, то стали редактировать с помощью нее гены растений и животных. Ведь систему можно сконструировать так, чтобы она могла прицельно «разрезать» любой заданный ген в нужном месте.

В умеренный бактериофаг можно вставить систему CRISPR-Cas, которая будет прицельно уничтожать гены бактерии, связанные с устойчивостью к антибиотикам. Одновременно это повышает устойчивость к литическим фагам и, таким образом, бактерии, чувствительные к антибиотикам, получают эволюционное преимущество, вытесняют резистентные.

С помощью умеренных фагов в бактерию можно вводить и гены, которые сами сделают ее чувствительной к антибиотику. Например, устойчивость к стрептомицину часто возникает из-за мутации в гене rpsL. Если ввести в бактерию еще один ген без мутаций, то он начнет работать как доминантный, и антибиотики снова будут действовать.

Антибиотики способны активировать умеренный фаг. Например, некоторые из них действуют через SOS-ответ. Так называется специальная система в бактериальных клетках, которая активируется при повреждениях ДНК и запускает ее «починку». Но одновременно «просыпается» фаговая ДНК и запускается литический цикл.

Синергия в действии: истории пациентов

Как бы ни обнадеживали эксперименты «в пробирке», организм человека устроен сложнее, и в нем во время инфекции все может пойти совсем не так. К счастью, синергия между бактериями и фагами подтверждается и на примерах реальных пациентов. На эту тему были опубликованы две яркие истории.

Одна история рассказывает о 76-летнем американце, которому в 2012 году выполнили операцию по поводу аневризмы аорты и установили имплантат. В итоге развилось осложнение — инфекция, вызванная синегнойной палочкой. Этот микроб циркулирует во многих клиниках, вызывает внутрибольничные инфекции и отличается устойчивостью ко многим антибиотикам.

В течение нескольких лет хирурги регулярно «чистили» у мужчины грудную клетку, откачивали гной, проводили курсы антибиотикотерапии, но упорные бактерии не сдавались. Тогда ученые из Йельского университета предложили экспериментальный метод лечения: бактериофаг в сочетании с антибиотиком цефтазидимом. В качестве помощника антибактериальной терапии был выбран фаг OMKO1.

Он эффективно растворяет биопленки синегнойных палочек. К тому же, бактерии, выработавшие устойчивость к фагу, одновременно становятся чувствительными к антибиотикам.

Пациенту ввели в грудную полость бактериофаг, а после провели короткий курс лечения цефтазидимом. Инфекция ушла и не рецидивировала в течение последующих 18 месяцев, о чем ученые и сообщили в своей статье.

Вторую историю можно найти не только в научной литературе, по ней написан целый научно-популярный детектив «Идеальный хищник». В своей книге эпидемиолог Стефани Стратди рассказывает, как спасла мужа от некротизирующего панкреатита — тяжелого воспаления поджелудочной железы, вызванного антибиотикорезистентной бактерией Acinetobacter baumannii. 68-летний Том Паттерсон подцепил кишечную инфекцию в 2015 году, находясь с супругой в Египте.

Когда у него началась рвота, Стефани дала ему антибиотик и была уверена, что на следующее утро Том уже будет на ногах. Но улучшения не наступало. Живот мужчины раздулся, он начал бредить, а потом впал в кому. Египетские врачи лишь разводили руками. Когда стало понятно, что все очень серьезно, пациента доставили в одну из передовых клиник Сан-Диего. Там и был выявлен страшный микроб. Светила американской медицины тоже практически не могли помочь: на злостную бактерию не действовал ни один антибиотик.

Стефани стала сама искать информацию и узнала, что с бактериальными инфекциями можно бороться с помощью особых вирусов. Она задействовала свои связи в научном мире, чтобы добыть коктейль из необходимых бактериофагов. Когда их стали применять параллельно с антибиотиками, мужчина пошел на поправку. Сейчас Стефани и Том активно пропагандируют фаготерапию.

На сегодняшний день ученым-сторонникам фаготерапии еще предстоит ответить на многие вопросы: какие антибиотики и бактериофаги стоит применять вместе, в каких случаях, в каких дозировках и каких режимах. Но одно уже ясно однозначно — «союз» между двумя борцами с бактериями не просто возможен, а существует в реальности, и эта «дружба» потенциально может спасти многие жизни: фаги не вытесняют антибактериальные препараты — они их дополняют, а порой и дарят им вторую жизнь.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно