Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Апатитские ученые построили модель загрязнения воздуха пылью от хвостохранилища

Исследователи Кольского научного центра создали цифровую модель хвостохранилища обогатительной фабрики. С ее помощью можно прогнозировать загрязнение воздуха в городе, расположенном рядом с этой фабрикой, в зависимости от площади пылящих участков и силы ветра.

Жители городов, расположенных рядом с обогатительными фабриками, ведущих переработку полезных ископаемых, знают выражение — «хвосты пылят». Оно означает, что в теплое и сухое время года в воздухе города взвешена мельчайшая пыль. Где-то страдают пригороды, где-то в пыль погружаются центральные районы. Почему существует эта проблема и почему ее не учли при постройке фабрики? Неужели невозможно вовсе избавиться от этой пыли?

Подавляющее большинство руд во всем мире должно подвергаться обогащению, то есть очистке от балластных, ненужных для дальнейшего производства веществ. Отходы этого процесса и называются «хвостами». К сожалению, горнорудного производства вовсе без «хвостов» не бывает. Рядом с каждой фабрикой появляется хвостохранилище – участок, на который выливают водную взвесь мелких частичек балластных веществ. Высыхая, она превращается в пыль и поднимается в воздух. Интенсивность пыления зависит от многих факторов. Важны химические и физические свойства «хвостов».

Например, отходы обогащения лопаритовых руд слипаются в комочки и менее склонны к пылению. Не менее важны метеорологические условия: чем суше и ветренее погода, тем чаще и интенсивнее пылят «хвосты». И конечно же, важны высота и площадь хвостохранилищ. В то время, когда горно-обогатительные комбинаты и обслуживающие их города только начинали развиваться, хвостохранилища были еще малы и вели себя намного более «прилично». Увы, мало кто предполагал тогда, что с ростом объемов отходов пыление возрастает совсем не в линейной зависимости.

Если бы вернуться в прошлое с нынешним опытом, возможно, города и фабрики строили по-другому, планировали хранилища отходов меньшей площади и в местности, более защищенной от ветра. Но прошлое вернуть нельзя – нужно работать с тем, что уже случилось. Преобразование хвостохранилищ для уменьшения их пыления – большая и серьезная работа. Исследованиями в этой области занимаются ученые разных научных центров. Но не менее важно знать, что происходит с «хвостами» уже сейчас, и прогнозировать поведение и интенсивность пыли при разных условиях.

Город Апатиты каждое лето подвергается воздействию отходов апатито-нефелинового производства: пылит хвостохранилище площадью 8,3 квадратных километра, расположенное к северо-западу от города на расстоянии восьми километров от него. Оно подвержено воздействию как преобладающих ветров северо-западного направления, так и ветров южных направлений.

В 1980-1990-х гг. прошлого столетия сотрудники Кольского научного центра РАН под руководством А. А. Бакланова (Бакланов, 1988; Baklanov, Rigina, 1998) сделали попытку численно промоделировать процесс рассеяния пыли на ближайшем к городе Апатиты хвостохранилище.

При этом расчеты выполнялись по авторским моделям и компьютерным программам, в которых уравнения, описывающие процессы аэротермогазодинамики, решались конечно-разностными методами на неравномерных прямоугольных сетках. Поскольку работа воздушного потока на взвешивание частиц мала и они достаточно долго пребывают во взвешенном состоянии, распространение их исследовали на основе диффузионной теории.

С точки зрения загрязнения атмосферы в районе хвостохранилища на первоначальной стадии исследований (Бакланов, 1988), интерес был к частицам пыли размером 10-100 мкм. Однако на последующих этапах исследовательских работ (Baklanov, Rigina, 1998) диапазон размера частиц пыли был расширен – от 5 до 200 мкм. Поскольку диапазон размеров срываемых и переносимых частиц достаточно широк, авторы работ (Бакланов, 1988; Baklanov, Rigina, 1998) формализовали и решали уравнения переноса для нескольких интервалов размеров частиц пыли с целью аккуратного учета скорости оседания.

В 1980-1990-х годах сотрудники Кольского научного центра уже предпринимали попытку моделировать процесс рассеяния пыли на этом хвостохранилище. Однако вычислительных мощностей, которыми располагали ученые, было недостаточно для детальной оценки. В начале 2010-х годов эти исследования возобновили с использованием новых технологий и компьютерных программ.

Итогом многолетней работы стала созданная сотрудниками Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра и Всемирной метеорологической организации цифровую модель, позволяющая прогнозировать локальные пылевые бури и загрязнение атмосферы. Работа была поддержана грантом РФФИ «Комплексная оценка воздействия микрочастиц в выбросах горных и металлургических предприятий Мурманской области на экосистемы и состояние здоровья населения Арктики». Статья об этих исследованиях была опубликована в журнале «Известия вузов. Горный журнал».

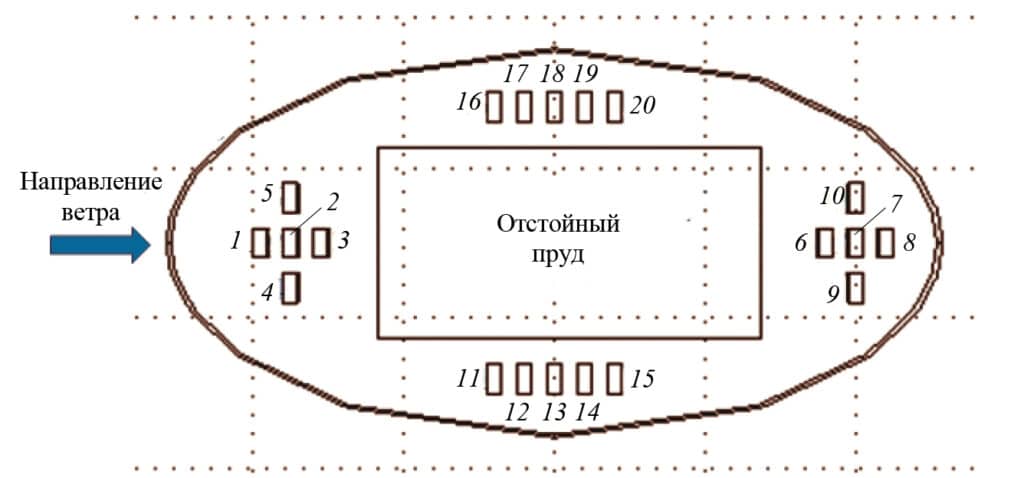

В разные годы и разные месяцы пылят разные участки хвостохранилища, на которых при определенных метеорологических параметрах и технологических операциях возникают специфические условия. Именно такие ситуации с учетом вариации скорости ветрового потока, количества дискретных участков, выбираемых случайным образом, а значит, и площади пыления, авторы и моделировали.

В численных экспериментах использовались следующие параметры: скорость ветра (5, 11, 17 и 23 м/с) на высоте 10 метров от основания модели, площадь пыления (2, 4, 6, 8 и 10 га) и усредненный диаметр пылевых частиц (35 мкм). При более дробной градации время на проведение исследований возрастает многократно, а их точность в терминологии суммарной концентрации почти не меняется.

Анализ модели позволил выявить наиболее загрязненный район города. Также авторы установили, что зависимость концентрации пыли от площади пыления при фиксированной скорости ветра с высоким коэффициентом достоверности описывается линейными функциями, а зависимость концентрации пыли от скорости ветрового потока при фиксированных значениях площади пыления — степенной.

Авторы получили обобщенное аналитическое выражение, позволяющее прогнозировать концентрацию пыли как функцию двух параметров (площади пыления и скорости ветра), и выполнили прогноз критической площади пыления, при которой уровень загрязнения атмосферы достигает ПДК при вариации скорости ветрового потока. Для более точного понимания характера пылевого загрязнения (воздействие пыли диаметром менее 10 мкм на растения и человека отличается от пыли среднего размера) ученые собираются провести полный цикл исследований с интервальным распределением пыли по размерам.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно