Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Апатитские ученые узнали, почему запад Российской Арктики богат алмазами

Исследователи из Кольского научного центра обосновали алмазоностность западной части Российской Арктики. Для этого они изучили геодинамическую эволюцию региона.

Говоря о месторождениях алмазов, мы представляем себе, как правило, южные местности: Индия, Южная Африка, Южная Америка. А в Арктике? Что-нибудь вспоминается, кроме Якутии? Вряд ли. Но почему? Ученые прошлого считали, что драгоценные камни зарождаются от яркого солнечного света и жары, поэтому долгое время никто не допускал возможности их появления в более суровых широтах. Михаил Ломоносов первым указал на находки ископаемых остатков теплолюбивых животных и растений на территории Российской империи и предположил возможность присутствия здесь и алмазов: «Представляя себе то время, когда слоны и южных земель травы в севере важивались, не можем сомневаться, что могли произойти алмазы, яхонты и другие дорогие камни, и могут обыскаться, как недавно серебро и золото, коего предки наши не знали».

Первое месторождение алмазов в России было открыто далеко не случайно: после обнаружения в Уральских горах платины, встречавшейся в породах, окружающих бразильские алмазные россыпи, российские геологи допустили, что сходство строения пород может подразумевать и сходные полезные ископаемые. Первый алмаз был найден в Пермской губернии именно в тех местах, которым ученые и прочили алмазоносность. Знаменитые якутские алмазы тоже обязаны своим открытием напряженному целенаправленному поиску на основе данных об условиях зарождения алмазов и породах, их сопровождающих. Так же нашли алмазы и в Архангельской области в 1880-е годы.

Конечно, чем более суровые погодные условия сопровождают горные работы, тем выше себестоимость полезных ископаемых. Однако алмазы нужны не только ювелирам, они применяются и в промышленности. Необязательно извлекать из земных недр только огромные, сверкающие самоцветы – для промышленных нужд пригодятся и мелкие камни.

На Кольском полуострове в конце XX века обнаружены богатые месторождения металлов платиновой группы. Уже тогда геологи предположили, что и алмазы здесь можно найти. Но искать наобум в современном мире – слишком дорого, сложно и долго. Чтобы отправить в леса и тундры экспедицию, нужно заранее провести изыскания и подтвердить предположения точными расчетами.

Как можно рассчитать вероятность появления алмазов в том или ином районе? Для этого нужно понимать, что происходило там на протяжении миллионов лет, как расходились и сталкивались континентальные плиты, как тяжелые горные породы погружались, а более легкие «всплывали», и в каких условиях происходило формирование алмазоносных пород. Ученые Геологического института Кольского научного центра много лет занимаются изучением этого вопроса. Так, в 2006 году экспедиция этого института целенаправленно искала – и нашла! – алмазы и их минералы-спутники на полуостровах Средний и Рыбачий . В 2021 году в журнале Oceanology вышла статья Николая Сорохтина и Николая Козлова, в которой приведены факты находки алмазов и изложены обоснования алмазоносности запада Российской Арктики.

Для начала следует напомнить, какие процессы происходят в литосфере. Принятая в наше время теория гласит: на верхнем жидком слое мантии, астеносфере, медленно плавают твердые «льдины», называемые литосферными плитами. Литосферные плиты, находящиеся под океанами, существенно отличаются от плит континентальных: последние состоят из осадочного, гранитного и базальтового слоев и достигают толщины 80 километров, тогда как океанические плиты обеднены легкоплавкими редкими элементами, в них полностью отсутствуют граниты, а толщина не превышает 10 километров. Литосферные плиты могут расходиться (зоны спрединга), а могут сталкиваться (зоны субдукции или коллизии).

Авторы установили, что весь материал кимберлитовых, карбонатитовых и щелочно-ультраосновных магм образовался около двух миллиардов лет назад за счет переплавления океанических осадков, затянутых по зонам субдукции на большие глубины под континенты. Изотопный состав углерода и кислорода высокотемпературных глубинных пород карбонатит-кимберлитовой ассоциации показывает, что в формировании карбонатного вещества этих пород принимает участие углерод первично-осадочного происхождения. Проведенный австралийскими учеными анализ изотопов серы и свинца в алмазах привел к аналогичным выводам.

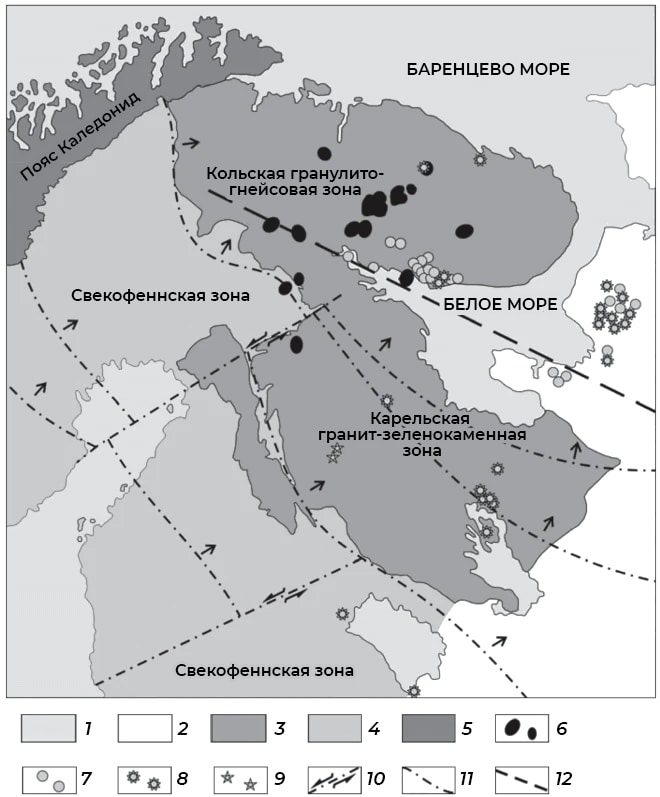

Исследователи рассмотрели процесс развития и эволюции Балтийского щита. Его внутренняя структура закончила свое формирование в основном около 1,9–1,8 миллиарда лет назад, когда воедино слились различные крупные блоки горных пород. Сейчас Балтийский щит включает две области земной коры, различающиеся по возрасту и строению: более древнюю на востоке и более молодую на западе.

Близкая к современной граница щита сформировалась около 500 миллионов лет назад, когда в его северо-западной части сформировался мощный складчатый пояс, а юго-восточная часть прогнулась под вулканогенно-осадочные отложения северной части Русской плиты. Северная и северо-восточная граница проходит по Мурманскому побережью и ограничивается системой разломов Карпинского, где кристаллический фундамент резко опускается под Тиманиды и Баренцевоморскую платформу. Именно в этом районе были найдены алмазы в 2006 году.

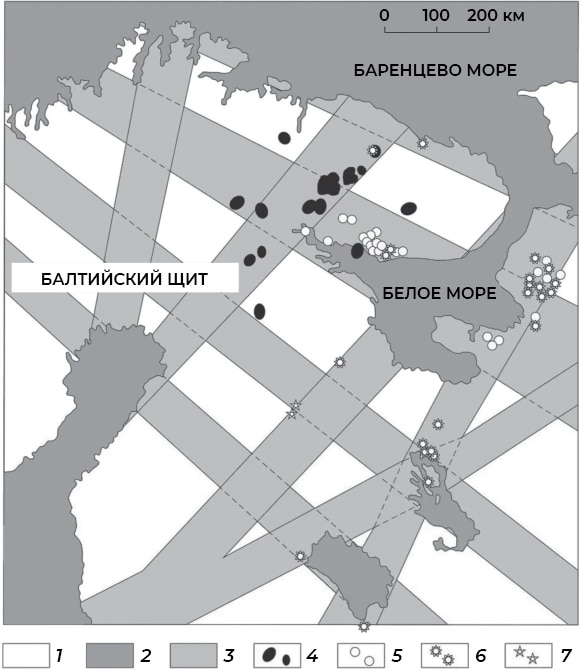

Под воздействием растягивающих напряжений в структуре щита сформировалась система разломов. В пределах Кольского полуострова и его обрамления выделяются Беломорская (Кандалакшско-Двинская) и Норвежско-Мезенская системы, огибающие его с севера и юга. К востоку от Белого моря произошло соединение двух систем разломов и образовалась Мезенская синеклиза. В ее пределах развивалась Архангельская алмазоносная провинция.

Изучение Балтийского щита показало, что расплавы алмазоносных кимберлитов и родственных им пород были сформированы за счет затягивания в зоны субдукции под архейский кратон «тяжелых» железистых осадков палеопротерозоя при закрытии Свекофенского океана. Позже, во время неопротерозойского и палеозойского этапов рифтогенеза законсервированные расплавы внедрились в приповерхностные зоны земной коры и сформировали магматические комплексы Балтийского щита.

Авторы выявили четкую закономерность распределения интрузий к зонам глубинных разломов и узлам их пересечений, которые были заложены около 2–1,8 миллиардов лет назад. Ближе всего к фронту сдвига (на расстоянии от 100 до 300 километров) располагаются щелочно-ультраосновные интрузии и натриевые карбонатиты. Затем (на расстоянии от 200 до 400 километров) следует зона расположения кальцитовых карбонатитов и мелилититов, а иногда – неалмазоносных кимберлитов.

Алмазоносные кимберлитовые и лампроитовые трубки располагаются дальше приблизительно от 300 до 650 километров от фронта. Настолько четкое распределение магматических комплексов единого ряда однозначно указывает на то, как менялась глубина их зарождения: чем дальше от поверхностной границы зоны палеосубдукции расположены магматические тела, тем более глубинными материалами они представлены.

Восточная часть Беломорской котловины, включая пролив, совпадает с крупным узлом пересечения глубинных разломов, которые продолжают расходиться. Именно поэтому на прилегающих территориях широко распространен интенсивный магматизм, сопряженный с возрастом их формирования. Устойчивое поднятие северо-восточной части Балтийского щита, происходящее последние 500 миллионов лет, и подъем глубинных уровней земной коры на поверхность неизбежно должны привести к образованию богатых россыпей в донных отложениях полузамкнутого бассейна Белого моря.

Проведенная авторами работа позволила не только подтвердить принципиальную возможность нахождения алмазоносных пород, но и дополнить современную картину Архангельской алмазоносной провинции полем распространения более алмазоносных кимберлитовых трубок, скрытых на большой глубине – от двух до двух с половиной километров.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно