Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

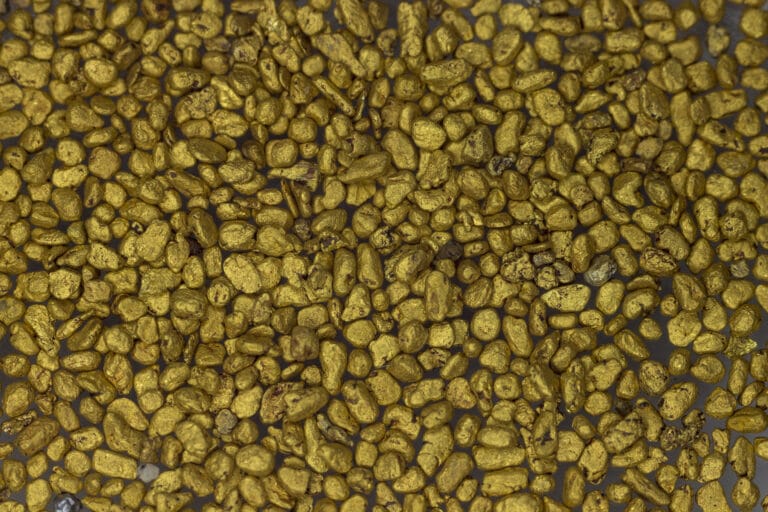

В СФУ изучили, как формируется золото в «иглах» арсенопирита

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из научно–исследовательских организаций впервые изучили распределение элементов–примесей в рудных минералах Олимпиадинского месторождения золота в Красноярском крае. Удалось выяснить, как химические элементы ведут себя при формировании месторождений золота, и как они выбирают себе минералы «по вкусу».

Олимпиадинское месторождение – уникальный золоторудный объект мирового значения. Общие запасы «олимпиадинского» золота составляют около 1500 тонн. При этом здесь встречается более 50 рудных минералов (к рудным минералам обычно относят сульфиды – соединения металлов и неметаллов с серой, самородные элементы и ряд других более редких минералов).

Ученые применили классический метод, включающий в себя детальные минералогические исследования и анализ распределения элементов-примесей в сульфидных минералах. Однако вместо стандартного определения таких примесей в самых распространенных минералах, они пошли значительно дальше.

«В большинстве случаев геологи изучают арсенопирит или пирит, которые наиболее часто встречаются на месторождениях и несут в себе «невидимое» золото. Мы же решили изучить как можно больше минералов – практически все, чей размер позволял это сделать. Такой подход более универсален и позволяет получить гораздо больше информации», – рассказал ведущий инженер кафедры геологии, минералогии и петрографии, сотрудник R&D центра «Норильский Никель» Сергей Сильянов.

Вначале исследователи разобрались в том, какие минералы встречаются на месторождении и в какой последовательности они образовались, ведь, как предполагается, месторождение формировалось на протяжении почти 150 миллионов лет. Для этого ученые взяли более 500 фрагментов руды месторождения и отполировали их (такие образцы называются аншлифами). Затем аншлифы детально изучили под микроскопом, определили их минеральный состав и взаимоотношения минералов между собой.

Было установлено, что самыми первыми сформировались иголочки арсенопирита (сульфида мышьяка и железа) и зерна пирротина (сульфида железа). Позже началось отложение сульфидов цветных металлов (меди, свинца, цинка) – халькопирит, галенит, сфалерит. Одновременно первые иголочки арсенопирита изменялись и приобретали форму миниатюрных призм. Значительно позже сформировалась основная часть сурьмяной минерализации месторождения, представленная сульфидами сурьмы. В этот момент призмы арсенопирита снова поменяли форму и стали выглядеть как две мини-пирамиды, склеенные в основании.

Около 60 полученных аншлифов было исследовано учеными с помощью электронного микроскопа, чтобы установить химический состав минералов и определить места для изучения элементов-примесей. После геологи определили концентрации элементов-примесей в минералах.

Минерал – это кристаллическое вещество с определенным, обычно постоянным, химическим составом. Однако почти все природные минералы «загрязнены» другими элементами, количество которых может составлять десятитысячные доли процента. Именно их называют элементами-примесями. Они «встраиваются» в минералы чаще всего из-за сходства химических свойств атомов и условий образования минерала. Поэтому ученые, узнав распределение этих элементов, могут определить, как образовался тот или иной минерал.

«Хотя у каждого минерала строго определенный состав, в качестве примесей в нем можно обнаружить добрую половину периодической таблицы Менделеева. И примеси в данном случае являются своеобразными «отпечатками пальцев» для минералов, по которым возможно определить условия их образования и состав среды. Также можно проследить изменения минералов – например, как в данном исследовании, перераспределение золота в арсенопирите.

Данные по элементам-примесям в отдельных зернах минералов в большом количестве стали получать относительно недавно. Продолжая работы по изучению этих объектов в рудных минералах, мы надеемся раскрыть загадки формирования богатейших месторождений золота, расположенных не только в нашем крае, но и за его пределами», – пояснил инженер аналитической лаборатории R&D центра «Норильский Никель», старший преподаватель кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Борис Лобастов.

Чтобы определить малые концентрации элементов-примесей в настоящее время используют метод масс-спектрометрии с индукционно-связанной плазмой и лазерным отбором пробы (LA-ICP-MS). Для этого в анализируемом минерале лазером выжигают небольшой кратер (диаметром от 20 до 100 микрон), затем это испаренное вещество потоком инертного газа направляют в масс-спектрометр, где происходит превращение атомов в заряженные частицы – ионы. Полученные ионы можно разделить по их физическим свойствам и понять, к какому химическому элементу они относятся, а также определить, сколько этого элемента в пробе.

Наши геологи, использовав этот метод, выяснили, что основная часть «невидимого» золота содержится в ранних иголочках арсенопирита, а его измененные «призмы» и «дипирамиды» почти не содержат драгоценного металла. Это связано с высвобождением «невидимого» золота из арсенопирита при изменении его формы. Совсем по-другому ведет себя серебро, оно концентрируется преимущественно в поздних минералах. Также было установлено, что ранние и поздние минералы значительно отличаются по набору элементов-примесей и это связано с изменением состава гидротермальных растворов, из которых образуются минералы.

Красноярские геологи уточнили, что более десяти лет изучают месторождения Енисейского кряжа, но Олимпиадинское месторождение все еще полно загадок. Обычное золото имеет определенный химический состав (в основном, примеси серебра, ртути, меди), но на Олимпиадинском руднике встречается и высокопробное чистое золото, и золото с примесью серебра, ртути, сурьмы, никеля, меди. Как в одном месте могло сформироваться золото с различным химическим составом – ученым предстоит выяснить в ближайшее время.

«Мы полагаем, что основная часть олимпиадинского золота сформировалась на месторождении в ранних иголочках арсенопирита в «невидимой» форме, а при изменении его облика золото высвобождалось и кристаллизовалась в самородной форме», – резюмировали исследователи СФУ. Помимо ученых СФУ в исследовании принимали участие эксперты Института минералогии УрО РАН (г. Миасс), Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (г. Москва) и Университета Западной Австралии (г. Перт). Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно