Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Взрывающиеся от ультразвука микропузырьки воздуха помогли «увидеть» экспрессию генов в клетках

В арсенале ученых до недавнего времени было не так уж много средств прямого наблюдения за работой отдельных генов в клетках. Самый простой из них — добавка к целевому фрагменту ДНК нескольких элементов, кодирующих флюоресцентный белок. Но несколько лет назад американские ученые приспособили для этой задачи ультразвук и пузырьки воздуха. Теперь технологию удалось усовершенствовать и приблизить к использованию на практике.

Идея «помечать» работу целевых генов сопутствующими им флюоресцентными белками всем хороша, кроме одного: свет не может проходить вглубь тканей. Пока биологам нужно следить за процессами внутри бактерий или простых организмов, это работает. Но как только дело доходит хотя бы до земноводных, не говоря уже о млекопитающих, начинаются принципиальные трудности.

Специалисты из лаборатории Михаила Шапиро (Mikhail G. Shapiro) в Калифорнийском технологическом институте (США) разработали альтернативный способ отслеживать экспрессию генов в клетках животных. Он основан на резонансе микроскопических пузырьков воздуха при воздействии на них ультразвука. В прошлом году они смогли усовершенствовать свою методику, и теперь с ее помощью можно наблюдать процессы, протекающие в отдельных клетках организма. Результаты этих изысканий опубликованы в журнале Nature Methods.

По большому счету технология не так сильно отличается от ранее применявшейся — по крайней мере, принципиально. Рядом с целевым фрагментом ДНК встраивается комбинация нуклеотидов, кодирующая несколько белков. При их экспрессии в клетке вырастают структуры, называемые везикулами или микропузырьками. В природе они встречаются у некоторых бактерий, которые используют их для сохранения плавучести на воде.

Иными словами, пока все ровно так же, как с биолюминесценцией. Берем готовое решение у природы, главное — чтобы оно кодировалось как можно меньшим количеством генов. Затем интегрируем его в подопытные клетки так, чтобы этот кусочек ДНК точно кодировался вместе с целевым. А когда нужно наблюдать экспрессию изучаемых генов, просто воздействуем на клетку чем-нибудь, что вызывает ответ от белков, которые кодируют встроенные нами комбинации нуклеотидов. Такие гены-метки называются репортерными.

В случае со светящимися белками их достаточно подвергнуть действию излучения с определенной длиной волны. Как правило, синим цветом, если используется кодирующий зеленый флуоресцентный белок (GFP) ген медузы Aequorea victoria. Но, как известно, электромагнитное излучение в видимом диапазоне плохо проходит через плотные ткани. А то, что делает хорошо, обычно имеет различные неприятные эффекты. Идея команды Шапиро — в том, чтобы использовать ультразвук.

Звуковые волны отлично проходят сквозь ткани, что широко используется для диагностики в медицине. Однако разрешающая способность даже самых продвинутых аппаратов УЗИ и близко не позволяет разглядеть отдельные клетки. Для этого ученые предложили добавить в них некий контраст по аналогии с GFP. В случае ультразвука им понадобились микроскопические структуры, которые резонируют на частоте работы прибора. Первая итерация технологии позволяла увидеть скопления клеток и даже проследить экспрессию генов в тканях в целом. Но разрешение все равно оставляло желать лучшего.

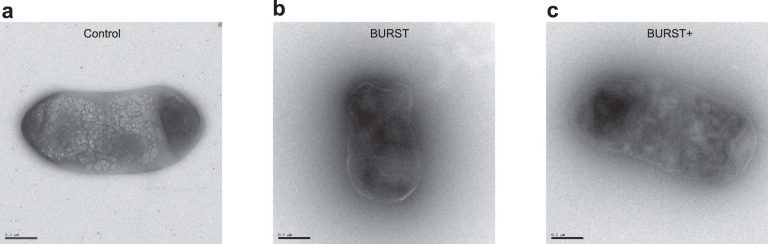

Усовершенствованная технология получила название BURST (дословно — «взрыв» или «лопаться»). В ней по-прежнему используют звуковые репортерные гены (ARG), как и раньше. Только их задача не просто присутствовать в клетке, а лопаться под воздействием ультразвука определенной частоты и мощности. При схлопывании микропузырьков раздается более громкий звук, хорошо различимый на фоне шума. В результате разрешающую способность такой томографии удалось поднять в тысячу раз по сравнению с первоначальной разработкой.

Для демонстрации работоспособности новой методики ученые проверили ее на колониях бактерий в чашке Петри, а также в печени и желудочно-кишечном тракте мыши. Использование BURST позволяет не только отслеживать экспрессию генов в отдельных клетках в реальном времени. С ее помощью можно наблюдать перемещение специально подготовленных бактерий по организму животного. Они, например, способны доставлять лекарства или отдельные белки к опухолям и очагам заболеваний.

Что интересно, при разрыве микропузырьков под действием ультразвука ткани почти не повреждаются. Могут пострадать некоторые клетки, но лишь незначительная их доля от общего количества. Для отдельных бактерий это может быть опасно, однако даже их колониям, а уж тем более тканям сложных организмов, никакого вреда BURST наносить не должен. Тем не менее до использования технологии на людях еще далеко. Зато в лабораторных исследованиях ученые смогут ее применять в обозримом будущем.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии