Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Многопланетные системы замедляют кометы, чтобы сохранить на них важные для жизни элементы

Группа ученых из США провела серию симуляций, которые показали, какими характеристиками должны обладать планетные системы и их звезды, чтобы кометам было проще доставить в эти миры «кирпичики жизни».

Для возникновения жизни на Земле были необходимы пребиотические молекулы: например, молекулярный водород (H2), вода (H2O), диоксид углерода (CO2), аммиак (NH3). Но как они оказались на планете? Существуют две гипотезы, которые объясняют их происхождение.

Первая — гипотеза эндогенного синтеза (изнутри). Она гласит, что эти молекулы могли возникнуть на молодой Земле в результате природных явлений: грозовых разрядов, облучения атмосферы высокоэнергетическими протонами, вулканической деятельности. Правда, эффективность этого процесса зависит от степени окисления в атмосфере и значительно снижается в более окисленных средах. Состав атмосферы Земли претерпевал большие изменения на протяжении всей истории. Пока сложно точно узнать, была ли газовая оболочка нашей молодой планеты подходящей для эндогенного синтеза.

Вторая гипотеза — экзогенная, близкая к концепции, известной как «панспермия». Она предполагает, что «кирпичики жизни» попали на Землю из космоса. Вероятно, их принесли астероиды, кометы и частицы межпланетной пыли. В образцах грунта с астероида Рюгу, собранных и доставленных японским зондом «Хаябуса-2» в 2020 году, исследователи выявили разнообразный набор пребиотических молекул — алифатические амины, карбоновые кислоты, содержащие азот гетероциклические соединения. А обнаруженные в образцах метеоритов (Мурчисонского метеорита, метеорита озера Мюррей и Альенде) неповрежденные аминокислоты могут указывать на то, что некоторые пребиотические молекулы способны пережить попадание в атмосферу и не разрушиться.

В качестве основных «доставщиков» потенциально важных пребиотиков ученые давно рассматривают кометы, поскольку известно, что эти тела содержат большое количество молекул пребиотического сырья — синильную кислоту (HCN), а также простые аминокислоты. Несмотря на относительно небольшое число столкновений комет с молодой Землей (по сравнению с астероидами), исследователи подсчитали, что эти «хвостатые странницы» могли доставить в 20 раз больше органического материала на нашу планету, чем метеориты. Объясняют это тем, что в кометах много содержащего углерод вещества (примерно 10 процентов) по сравнению с астероидами C- и S-класса (два процента и 0,2 процента соответственно).

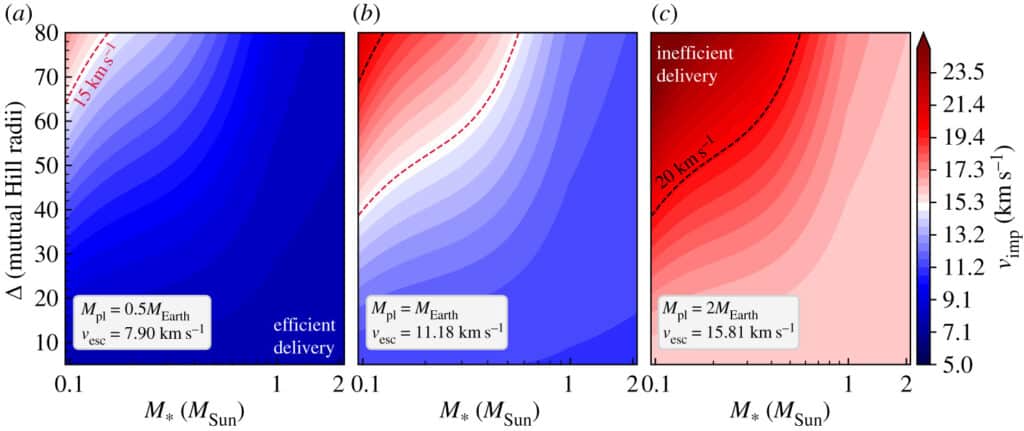

Однако вокруг комет как эффективных «доставщиков» важных для жизни элементов часто идут споры. Эти объекты движутся в космосе на экстремально высоких скоростях, и если они врезаются в планету на скорости более 20 километров в секунду, вероятность того, что сложные органические молекулы уцелеют при столкновении с земной поверхностью, близка к нулю. Правда, математические модели показывают: структуры молекул могут сохраняться невредимыми, если кометы сталкиваются с поверхностью на очень низких скоростях, что позволяет свести к минимуму «термическое разложение сырья».

Группа ученых из Кембриджского университета (США) под руководством астронома Ричарда Анслоу попыталась подробно разобраться в этом вопросе. Исследователи провели серию симуляций и компьютерных экспериментов, чтобы понять, как планетные системы могут замедлять движение комет — снижать скорость столкновения настолько, чтобы важные молекулы не разрушились под действием высоких температур (такое возможно при слишком больших скоростях падения комет). Ученые обнаружили, что кометам проще доставить «ингредиенты для жизни» к скалистым планетам, которые плотно «упакованы» в своих системах. Иными словами, они находятся друг от друга на достаточно близком расстоянии. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Анслоу и его коллеги показали, что минимальная скорость столкновения всегда будет ниже для экзопланет, вращающихся вокруг солнцеподобных звезд (желтых карликов), чем для экзопланет у красных карликов М-класса (самый распространенный тип звезд в Млечном Пути). Исследователи выяснили, что существуют два типа планетных систем, способных замедлять скорость комет на 5-10 километров в секунду:

— Системы с относительно массивными звездами солнечного типа, где все объекты вращаются немного медленнее;

— Системы, где планеты расположены близко друг к другу, словно горошины в стручке, — так, что комета, многократно проходя рядом с планетами, может со временем замедлиться.

«Наши расчеты показали, что кометы могут безопасно доставлять ингредиенты для жизни на планеты относительно малой массы, как Земля, или еще меньшей, которые обращаются вокруг звезд солнечной массы или даже большей. А еще в планетные системы, где объекты находятся достаточно близко друг к другу, вероятно, даже ближе, чем в нашей системе», — пояснил Анслоу.

Астроном отметил, что в идеальных условиях в результате медленного столкновения кометы с поверхностью экзопланеты внутри кратера появилось бы нечто вроде «пребиотического супа» или «кометного пруда» с важными для жизни химическими соединениями.

Авторы подытожили, что если ученые и обнаружат признаки жизни в других мирах, выяснить, как она туда попала, можно будет, просто изучив устройство системы. Такие данные, в свою очередь, помогут больше узнать и о том, как сформировалась жизнь на Земле.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии