Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Океанологи сосчитали морских биолюминесцентов

Специалисты Института подводных исследований в заливе Монтерей провели масштабную квантификацию глубоководных организмов и обнаружили, что 76 процентов из них обладают способностью к биолюминесценции.

Понимание того, как проникновение солнечного света связано распределением морских сообществ, важно для изучения их эволюции и оценки биомассы океана. Известно, что в дисфотической (80–1000 метров), афотической (более 1000 метров) и даже фотической (20–200 метров) — в ночное время — зонах морские организмы пребывают в сумеречном освещении или полной темноте, что предполагает наличие у них компенсаторных стратегий выживания. Наиболее важной из них является биолюминесценция, причем, в отличие от, например, флуоресценции, она носит активный характер и используется для внутри- и межвидовой коммуникации. Тем не менее, число биолюминесцентных морских организмов остается неясным. Современные представления об этом основаны на каталоге 1987 года, новые редакции которого выпускались в 1999 и 2010 годах.

Чтобы оценить количество биолюминесцентных организмов и их распределение в зависимости от глубины, американские океанологи провели анализ 350 536 видеозаписей, сделанных тремя телеуправляемыми подводными аппаратами (ROVs) в 1999–2016 годах. За 17 лет аппараты совершили 240 погружений в акватории Калифорнии, включая каньон Монтерей и абиссальную равнину, на глубины до 3900 метров. Анализ файлов эксперты проводили, в полуавтоматическом режиме аннотируя встречающиеся филогении с помощью системы Video Annotation Reference System (VARS). Всего команда описала 533 организма, которые были отнесены к 13 таксономическим категориям уровня вида и выше. Одна группа, немертины (Nemertea), была исключена из рассмотрения из-за недостатка данных (около 0,1 процента от выборки). Доля других групп составила от 0,2 до 17,9 процента.

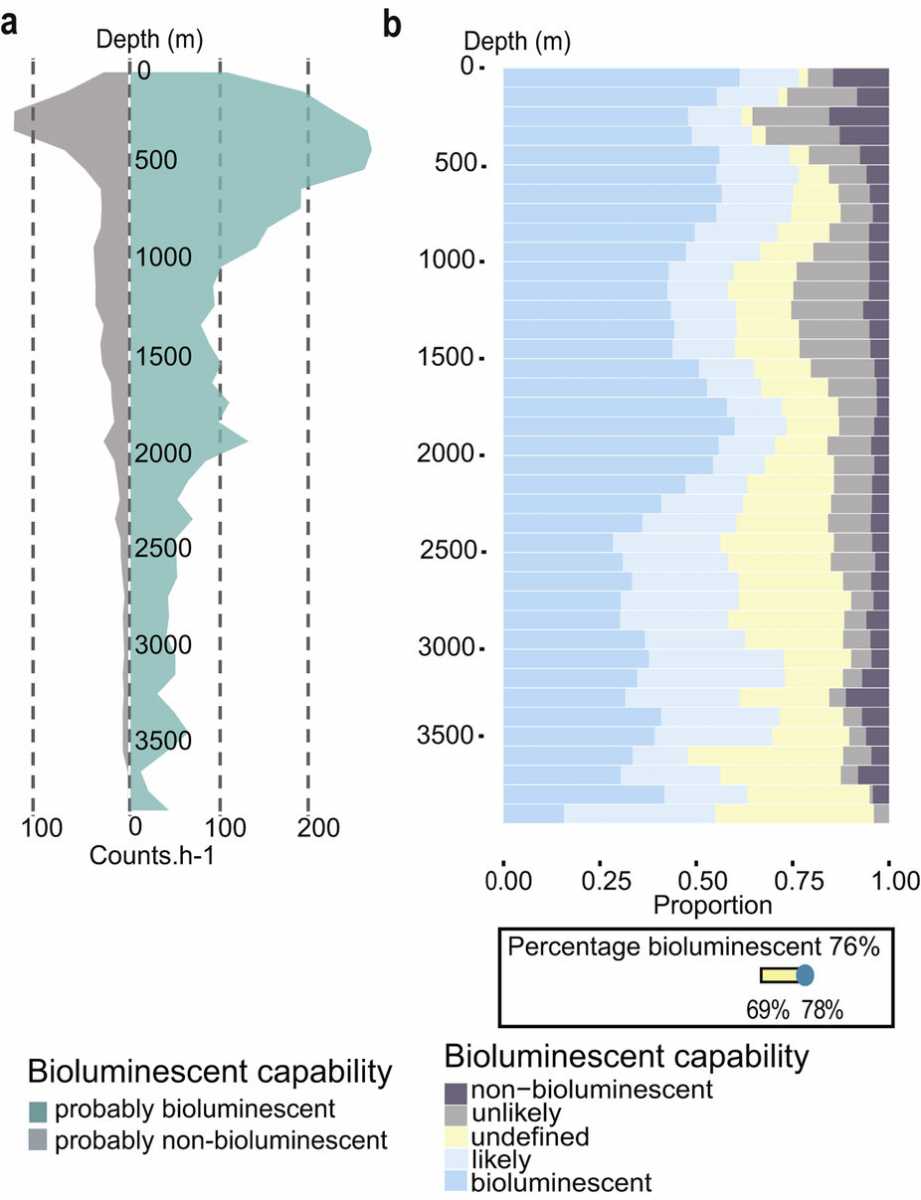

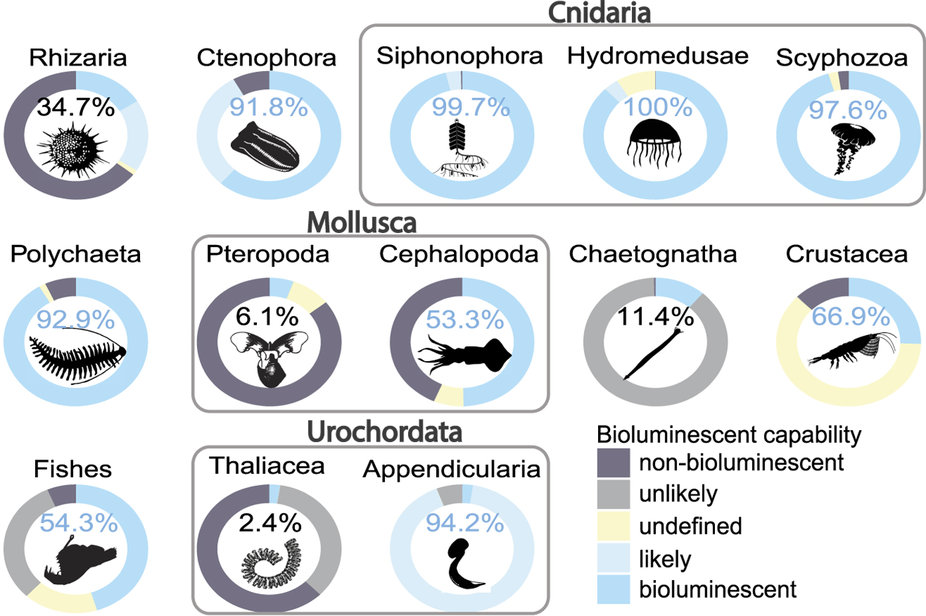

Результаты показали, что биолюминесцентные и вероятно биолюминесцентные организмы были доминирующей группой во всех зонах океана: их доля достигала 48–77 процентов. При исключении из выборки неустановленных организмов показатель встречаемости составил 76 процентов для способных к биолюминесценции организмов и 24 процента — для неспособных соответственно. Ряд таксонов при этом включал большее количество первых. Так, чаще других (в 92,2 процентах случаев) биолюминесценция наблюдалась среди полихет Poeobius meseres, особенно на больших глубинах (до 1800 метров). К другим биолюминесцентно-доминантным группам авторы отнесли оболочников Appendicularia (94,2 процента), гребневиков (Ctenophora) — 91,8 процента, а также всех стрекающих (Сnidarians) — от 97,6 до 100 процентов.

Наименьшую способность к биолюминесценции показали сальпы (Thaliacea), крылоногие (Pteropoda) и щетинкочелюстные (Chaetognatha). Примечательно, что самые противоречивые данные оказались связаны с оболочниками, в частности Thaliacea и Appendicularia, — частота признака варьировалась в их случае от 2,4 до 94,2 процента. Для рыб и ракообразных большая часть наблюдений оказалась недоступна для интерпретации, предположительно, доля биолюминесцентных организмов среди них может составлять около 15 процентов. В зависимости от глубины ученые также выделили «этажи» с доминирующими биолюминесцентными организмами: на глубине до 500 метров преобладающими оказались сифонофоры (Siphonophora), 500–1500 метров — гидроидные (Hydromedusae), 1500–2250 метров — полихеты, от 2250 метров — Appendicularia.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее эволюционные биологи выяснили, что гребневики являются самой ранней ветвью многоклеточных животных. Установить это позволил новый статистический метод для уточнения филогенетического статуса живых организмов.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии