Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Функция правдоподобия породнила гребневиков с многоклеточными животными

Американские ученые разработали новый статистический метод квантификации филогенетического сигнала и пришли к выводу, что древнейшей ветвью многоклеточных являются гребневики.

Точная реконструкция филогенетического древа важна для изучения механизмов происхождения жизни. Развитие геномики в XX веке позволило ученым собрать значительный массив геномных данных для восстановления филогений с учетом их разнообразия. Вместе с тем это выявило несовершенство существующих статистических методов, в частности их точности: например, в зависимости от набора данных семейство асцидий (Ascoideaceae) может выступать сестринской группой как для дрожжей Saccharomycodaceae и Saccharomycetaceae, так и для более многочисленной клады, включающей семейство Pichiaceae. Противоречия могут наблюдаться и при квантификации одного набора данных разными методами, поэтому генетики ищут универсальные способы проверки итогов анализа.

Открытым остается и вопрос о самой ранней ветви многоклеточных животных (Metazoan). Долгое время считалось, что такой ветвью являются губки (Porifera), но в 2008 году коллаборация биологов из США и Канады показала, что древнейшей сестринской группой для Metazoan также могут быть гребневики (Ctenophora) — морские животные, точный филогенетический статус которых до сих пор остается неясным. Последующий полногеномный анализ подтвердил, что Ctenophora, вероятно, представляет собой наиболее раннюю ветвь Metazoan, тем не менее, выводы работы содержали противоречия. Чтобы восполнить пробел, сотрудники Университета Вандербильта и Висконсинского университета в Мадисоне разработали новый статистический метод оценки филогенетического сигнала.

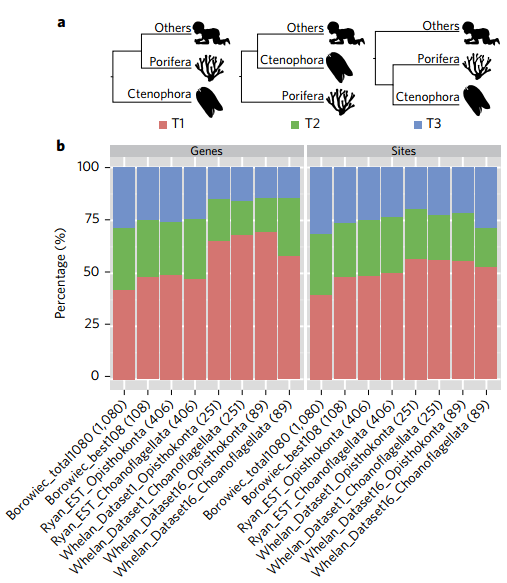

В ходе работы авторы условно разделили филогенетическое древо на ветви (ребра или биграфы) T1 и T2, где последние находились в топологическом конфликте с первыми. Затем они измерили разницу в показателях логарифмического правдоподобия между общими для организмов генами (из трех наборов) так, чтобы максимальная представленность и степень филогенетического сигнала указывала на восхождение ветви только к губкам (T2) или гребневикам (T1). Также в анализ включили альтернативную гипотезу о родстве обеих ветвей (T3). Дополнительно исследователи изучили 17 других ветвей, включая семь — животных, пять — растений и шесть — грибов, предусматривающих топологические конфликты, которые сравнивались с шестью хорошо изученными ветвями.

Результаты показали, что максимальное число общих генов (42,5–69,7 процента) наблюдалось в древе T1, которое также имело более высокое значение логарифмического правдоподобия. При этом даже удаление отдельных генов из выборки и последующая конкатенация итогов анализа не опровергала гипотезу о происхождении многоклеточных животных от гребневиков. Примечательно, что схожие тенденции были характерны для других групп, исключением из которых стали плацентарные (Eutherian), покрытосеменные (Angiospermae) и асцидии (Ascoideaceae): в этом случае соотношение генов, которые соответствуют T2, оказалось выше. Метод также позволил установить, что черепахи являются сестринской группой для архозавров (крокодилов и птиц), имея 74 процента общих генов, но не являются сестринской группой для крокодилов.

По словам авторов, новый метод, основанный на оценке филогенетического сигнала и конкатенативном анализе (тестовом удалении генов с последующим восстановлением выборки), может использоваться для уточнения филогенетических статусов. Любопытно, что удаление некоторых генов и сайтов (с максимальным значением логарифмического правдоподобия) при рассмотрении ряда ветвей изменило их топологию. Так, смену ветви T1 на T2 после удаления осуществляли двоякодышащие (Dipnoi), мохообразные (Bryophyte), костистые рыбы (Teleostei). Это может указывать на существование генов, ответственных за неточности при реконструкции филогенетического древа. Их наличие может быть связано с недостатком геномных данных или слишком быстрой диверсификацией видов.

Статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Подробнее об эволюции многоклеточной жизни читайте в нашем материале.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии