Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Океанологи сосчитали морских биолюминесцентов

Специалисты Института подводных исследований в заливе Монтерей провели масштабную квантификацию глубоководных организмов и обнаружили, что 76 процентов из них обладают способностью к биолюминесценции.

Понимание того, как проникновение солнечного света связано распределением морских сообществ, важно для изучения их эволюции и оценки биомассы океана. Известно, что в дисфотической (80–1000 метров), афотической (более 1000 метров) и даже фотической (20–200 метров) — в ночное время — зонах морские организмы пребывают в сумеречном освещении или полной темноте, что предполагает наличие у них компенсаторных стратегий выживания. Наиболее важной из них является биолюминесценция, причем, в отличие от, например, флуоресценции, она носит активный характер и используется для внутри- и межвидовой коммуникации. Тем не менее, число биолюминесцентных морских организмов остается неясным. Современные представления об этом основаны на каталоге 1987 года, новые редакции которого выпускались в 1999 и 2010 годах.

Чтобы оценить количество биолюминесцентных организмов и их распределение в зависимости от глубины, американские океанологи провели анализ 350 536 видеозаписей, сделанных тремя телеуправляемыми подводными аппаратами (ROVs) в 1999–2016 годах. За 17 лет аппараты совершили 240 погружений в акватории Калифорнии, включая каньон Монтерей и абиссальную равнину, на глубины до 3900 метров. Анализ файлов эксперты проводили, в полуавтоматическом режиме аннотируя встречающиеся филогении с помощью системы Video Annotation Reference System (VARS). Всего команда описала 533 организма, которые были отнесены к 13 таксономическим категориям уровня вида и выше. Одна группа, немертины (Nemertea), была исключена из рассмотрения из-за недостатка данных (около 0,1 процента от выборки). Доля других групп составила от 0,2 до 17,9 процента.

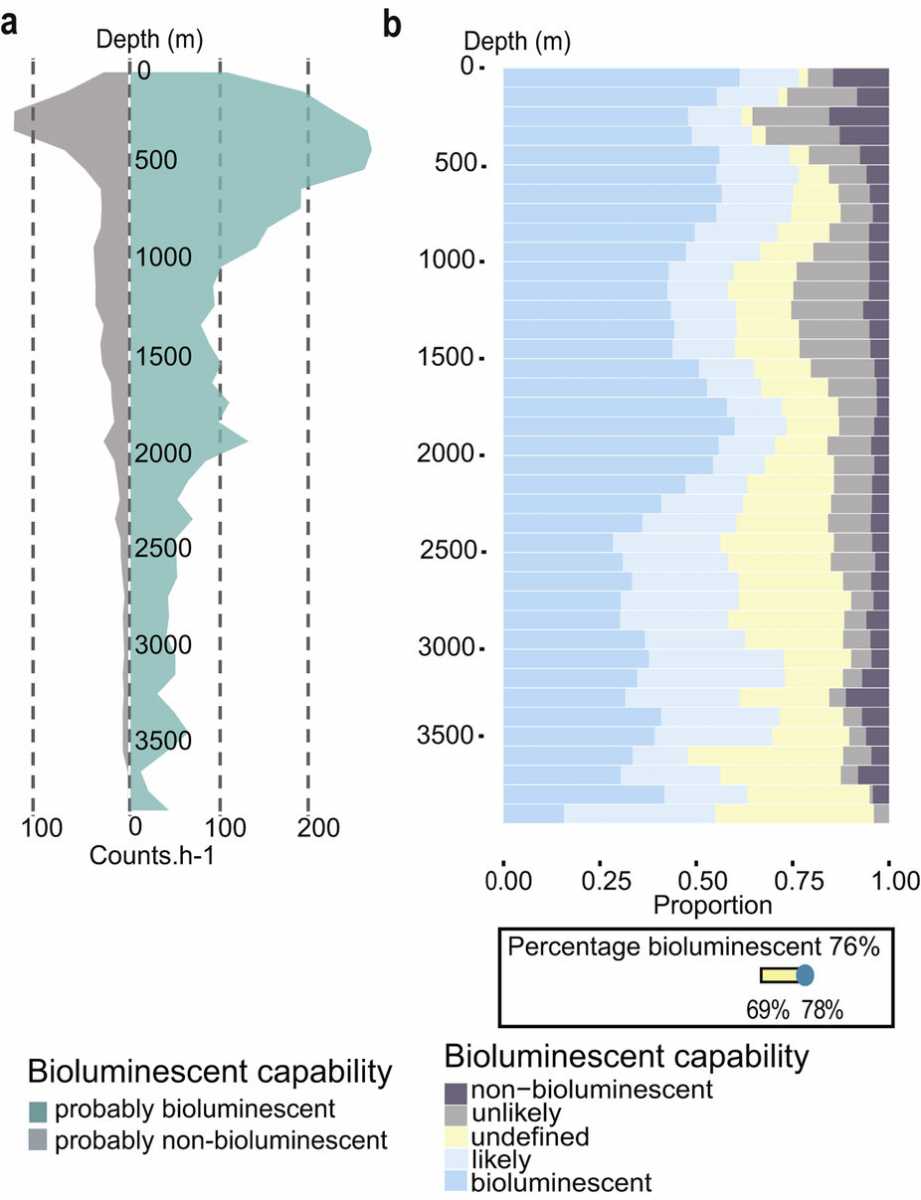

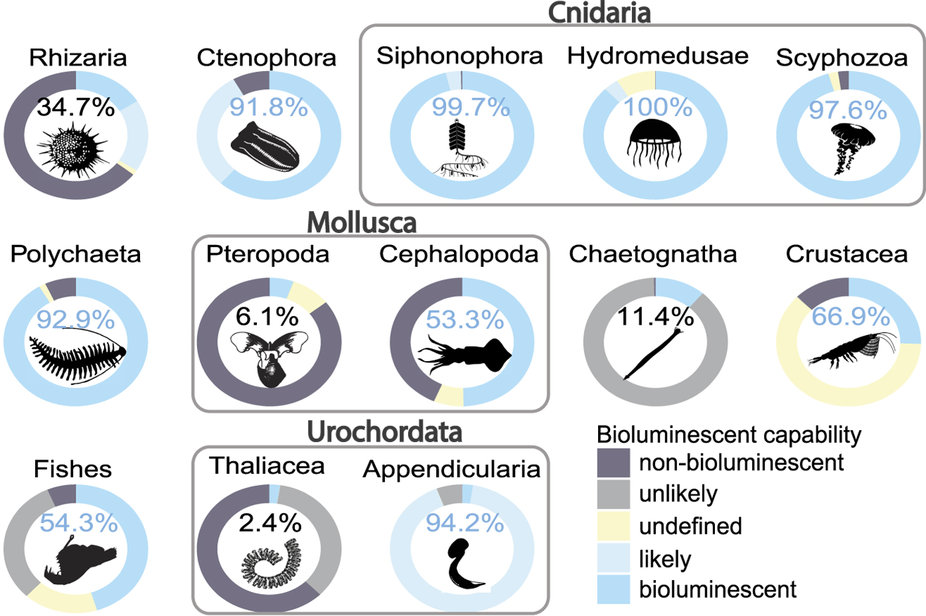

Результаты показали, что биолюминесцентные и вероятно биолюминесцентные организмы были доминирующей группой во всех зонах океана: их доля достигала 48–77 процентов. При исключении из выборки неустановленных организмов показатель встречаемости составил 76 процентов для способных к биолюминесценции организмов и 24 процента — для неспособных соответственно. Ряд таксонов при этом включал большее количество первых. Так, чаще других (в 92,2 процентах случаев) биолюминесценция наблюдалась среди полихет Poeobius meseres, особенно на больших глубинах (до 1800 метров). К другим биолюминесцентно-доминантным группам авторы отнесли оболочников Appendicularia (94,2 процента), гребневиков (Ctenophora) — 91,8 процента, а также всех стрекающих (Сnidarians) — от 97,6 до 100 процентов.

Наименьшую способность к биолюминесценции показали сальпы (Thaliacea), крылоногие (Pteropoda) и щетинкочелюстные (Chaetognatha). Примечательно, что самые противоречивые данные оказались связаны с оболочниками, в частности Thaliacea и Appendicularia, — частота признака варьировалась в их случае от 2,4 до 94,2 процента. Для рыб и ракообразных большая часть наблюдений оказалась недоступна для интерпретации, предположительно, доля биолюминесцентных организмов среди них может составлять около 15 процентов. В зависимости от глубины ученые также выделили «этажи» с доминирующими биолюминесцентными организмами: на глубине до 500 метров преобладающими оказались сифонофоры (Siphonophora), 500–1500 метров — гидроидные (Hydromedusae), 1500–2250 метров — полихеты, от 2250 метров — Appendicularia.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее эволюционные биологи выяснили, что гребневики являются самой ранней ветвью многоклеточных животных. Установить это позволил новый статистический метод для уточнения филогенетического статуса живых организмов.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии