Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Японский ученый предложил глобальную систему синхронизации часов

Всемирная сеть детекторов космических частиц позволит синхронизировать часы с огромной точностью, а в перспективе может стать альтернативной системой глобальной навигации.

Современная экономика и технологии требуют сверхточного измерения времени, и атомные часы позволяют отсчитывать его с нужным разрешением. Такие установки работают, в том числе, и на спутниках, однако их сигналу требуется определенное время для того, чтобы в виде радиоволны или по оптоволокну добраться до получателя. Это вызывает неизбежное расхождение даже у тех часов, которые полагаются на данные одних и тех же источников.

Профессор Университета Токио Хироюки Танака (Hiroyuki Tanaka) предложил несложный метод, позволяющий синхронизировать часы в глобальных масштабах. Свою идею «космической синхронизации времени» (Cosmic Time Synchronization, CTS) он описал в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Космос здесь упоминается неспроста: подобно древнейшим способам отсчета времени – по Солнцу и звездам – CTS полагается на происходящее в небе.

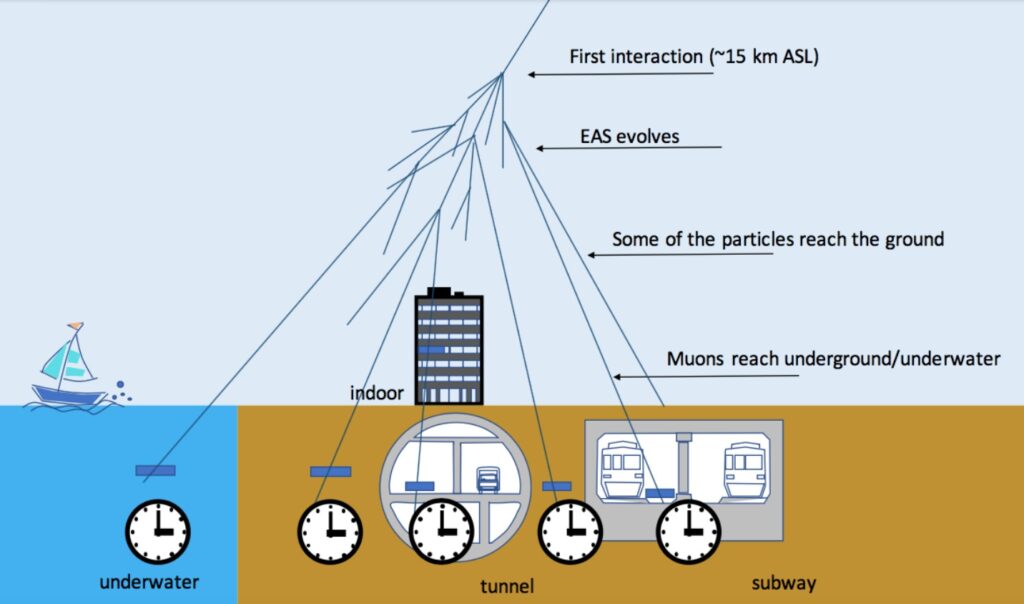

Дело в том, что Землю постоянно бомбардируют потоки высокоэнергетических частиц из космоса. Поверхности планеты они почти не достигают, сталкиваясь с частицами атмосферы. Эти соударения происходят на высоте в десятки километров, порождая целые ливни вторичных частиц, включая мюоны. Мюоны нестабильны и долго не существуют, однако обладают высокой проникающей способностью, успевая пройти сквозь впечатляющие толщи вещества, прежде чем распасться. Ежесекундно через наше тело пролетают сотни тысяч мюонов, а детекторы замечают их даже глубоко под землей.

В результате каждый ливень вторичных частиц в атмосфере можно зарегистрировать во многих точках на поверхности планеты, инструментами, установленными на земле и под землей, разнесенными друг от друга на расстояния в десятки километров. При этом каждый из таких ливней случаен и уникален, и определив параметры попавших на детекторы частиц, можно связать их с тем или иным конкретным событием. Именно на эти принципы и опирается предложенная профессором Танакой технология CTS.

По его мысли, датчики мюонов можно размещать в зданиях и на транспорте, на суше и в море. Фиксируя потоки частиц, они смогут обмениваться данными о недавних ливнях частиц в атмосфере. Это позволит постоянно корректировать показания часов, опираясь на время регистрации таких событий.

«Принцип надежен, а технологии, включая детекторы и электронику, уже существуют. Так что мы могли бы воплотить эту идею сравнительно быстро, – добавляет японский ученый. – Эдисон начинал с одной лампочки на Манхэттене. Возможно, нам стоит заимствовать этот подход, начав (с синхронизации часов – ред.) в одном квартале, потом – во всем Токио и так далее».

Кроме того, профессор Танака указывает, что технология CTS способна стать альтернативой спутниковым системам глобальной навигации. Если массив датчиков мюонов охватит всю планету, то каждое возникновение ливней частиц в атмосфере можно будет локализовать с высокой точностью. Опираясь на эти данные, остается лишь триангулировать положение детектора. В отличие от GPS или ГЛОНАСС, такая система сможет работать даже в зданиях и под землей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии