Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.

Летний дачный сезон закончился, яблоки и кабачки раздарены друзьям и родственникам, и кажется, что об огороде можно забыть до следующего сезона. Но опытные дачники знают, что осень — это не время для отдыха, а лучший момент, чтобы заложить основу будущего урожая и пышного цветения. Эксперт Пермского Политеха рассказала, как правильно обрезать кусты, чем укрывать растения вместо пленки, какие культуры можно смело сажать под снег, как перенести цветы в горшках домой и обработать газон.

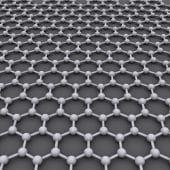

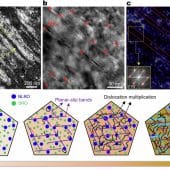

Международная команда с участием НИУ ВШЭ предложила новый математический способ анализа структуры графена. Ученые показали, что характеристики решетки графена можно связать с моделью трехшагового случайного блуждания частицы. Такой подход позволяет описывать графеновую решетку быстрее и без громоздких вычислений.

Модели искусственного интеллекта нередко искажают факты, что ставит под угрозу не только интерпретацию известных научных данных, но и обработку новых и написание текстов на их основе. Историк из США проанализировал специфику информации о прошлом и опубликовал рекомендации по ее изложению, которые должны сформировать у текста «иммунитет» к галлюцинациям нейросетей.

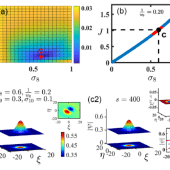

Международная группа ученых из Китая и России предложила и теоретически обосновала элегантный метод управления сложными квантовыми состояниями в экзотон-поляритонных конденсатах. Исследователи разработали двухступенчатый подход, позволяющий с помощью оптического насоса превращать нестабильные, асимметричные состояния системы в устойчивые и упорядоченные. Это открывает новые пути для создания передовых оптических и квантовых устройств.

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

Недавно в интернете стало вирусным видео с Олегом Газмановым, который поразил поклонников своей энергичной хореографией и подтянутым внешним видом. Тысячи роликов с пародией его зажигательного танца разошлись по всему интернету. Ученый Пермского Политеха рассказал, как сохранить коленные суставы, таким же крепкими и подвижными, как у знаменитого артиста.

Опухоли головного мозга, особенно злокачественные, остаются одной из самых серьезных проблем современной медицины. Это редкое заболевание, в среднем встречается лишь 5-15 случаев на сто тысяч человек в год. Но оно отличается высоким уровнем смертности — лишь треть пациентов живут более пяти лет с момента постановки диагноза. Отдельную сложность представляет определение новообразований в лобной доле мозга, поскольку для их выявления необходимы высокотехнологичные методы на начальных, зачастую бессимптомных, стадиях развития. Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера разработали уникальный подход к прогнозированию таких опухолей. Способ позволяет предсказать развитие болезни еще до клинических признаков. Это открывает новые горизонты в ранней диагностике онкологических заболеваний центральной нервной системы.

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.

Живущие внутри камней цианобактерии из самых засушливых мест на Земле недавно «поселили» в аналоги лунного и марсианского грунта. Как выяснилось, они вполне благополучно растут во внеземном веществе. Ранее эти организмы неоднократно показывали способность выдерживать космический вакуум, убийственные дозы радиации, а еще жить под светом красного карлика.

Российские ученые представили расчеты и контрольные эксперименты для подтверждения существования сегнетоэлектрического фазового перехода в воде, объясняющего ее аномальные свойства. Это исследование открывает перспективы для создания новых вычислительных моделей водных растворов, что важно для биологических, химических и физико-химических исследований.

Один раз в год вблизи потухшего вулкана Гора Арсия на Марсе появляется таинственное длинное и тонкое облако, которое так же внезапно исчезает. С точки зрения науки в разреженной и пыльной атмосфере не может образовываться столь колоссальная структура, но она существует. Теперь международная группа исследователей нашла разгадку, которая, возможно, изменит прежние представления о климате Красной планеты.

Осьминоги выполняют разные задачи с помощью своих развитых щупалец, в том числе передвигаются, охотятся и манипулируют объектами. Ученые недавно обнаружили, что при этом головоногие моллюски придерживаются определенной системы — для тех или иных действий предпочитают пользоваться какой-то одной или несколькими конечностями. Биологи полагают, что новые детали о том, как осьминоги управляются с щупальцами, расширяют представление об их сложном поведении и могут пригодиться при разработке роботизированных манипуляторов.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии