Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

Социальная реклама. ЧУ «Центр коммуникаций», ИНН 9705152344, erid 2VtzqxWJzTP.

Данную статью можно прослушать.

Бездонный колодец для энергетики: что такое замкнутый топливный цикл и почему он так важен

Согласно «Красной книге» атомной энергетики, разведанные запасы урана, доступного по современным рыночным ценам, внушительны — восемь миллионов тонн. Но 99,3 процента от него — уран-238, в обычном ядерном реакторе слабо участвующий в выработке энергии. Полсотни тысяч тонн урана-235 тоже вроде бы немало… но только пока АЭС занимают свою современную нишу, вырабатывая примерно каждый десятый киловатт-час.

Учитывая, что потребление электричества очень быстро растет из-за электромобилей, дата-центров и многого другого, довести весь мир до, например, французской доли в ядерной генерации на современных разведанных запасах урана нельзя — запасы эти кончатся быстрее, чем новопостроенные реакторы успеют дослужить свой жизненный цикл (сегодня это около 60 лет).

Naked Science уже разбирал, почему солнечная и ветровая энергетика не могут стать основой для мировой энергетики. ТЭС, играющие эту роль сегодня, неплохи в ней, если бы не тот факт, что они ежегодно убивают несколько десятков тысяч человек в крупной стране типа США и, по самым осторожным оценкам, сотни тысяч человек в мире.

Недостаток этот принципиально неустраним: улавливание всех микрочастиц из труб ТЭС сделало бы их электричество слишком дорогим, а лечение инфарктов и инсультов от этих микрочастиц «на круг» выходит для общества сегодня еще дороже. Не говоря уже о цене в жизнях в условиях шагающего по всем континентам планеты демографического кризиса.

Получается разрыв между желаемым (безопасная для людей и стабильная энергосистема) и действительным: урана-235 для в основном атомного решения энергетической дилеммы человечества просто физически не хватает.

У этой проблемы есть решение, и обсуждают его уже десятки лет. Это замкнутый ядерный цикл. Если реактор использует не медленные нейтроны, как современные водо-водяные реакторы, доминирующие в мире, а быстрые — те захватываются ядрами урана-238 и делают его плутонием. Тот уже эффективно делится в реакторе, становясь топливом.

Первые экспериментальные быстрые реакторы в нашей стране начали работу еще в 1950-х и показали способность нарабатывать вдвое больше топлива, чем потребляют. Почему же ядерная энергетика все еще не перешла к серийному решению замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ)?

Ключевых причин три. Во-первых, быстрые реакторы на старте атомной энергетики были менее отработаны, по ним было больше научно-технических проблем, которые только предстояло решить. Водо-водяные, напротив, работали с 1940-х, были куда более знакомы отрасли.

Во-вторых, после бума 1960-х «зеленые» общественные движения 1970-х резко затормозили ввод ядерных мощностей сначала в США, а потом и во всех западных странах. Мало новых АЭС — нет большого спроса на уран, вот и проекты по быстрым реакторам «затормозили».

В-третьих, уже в XXI веке, из-за длинного перерыва в строительстве АЭС, западные атомные отрасли оказались крайне бедны кадрами, способными строить даже обычные реакторы, на медленных нейтронах. «Быстрые» реакторы посложнее в проектировании, ведь их нет в большой серии. И вот уже на все сразу западных игроков не хватает.

Это не значит, что у России на этом направлении нет конкурентов. Натриевые «тысячники» или даже более мощные АЭС на быстрых нейтронах включены в энергетическую стратегию Китая на довольно близкое будущее. Кстати, малые натриевые решения для удаленных территорий в КНР тоже прорабатывают.

Но за счет того, что в СССР и потом в России это направление в XX веке не забросили, у нашей страны объективно здесь куда больше опыта, чем у всего остального мира вместе взятого. И речь не только о пущенном при СССР БН-600, но и о работающем с 2015 года БН-800. Шестисотмегаваттные реакторы, кроме нас, запустил еще Китай пару лет назад и, из действующих, это пока все.

Важно понимать, что построить замкнутый ядерный цикл на одном тиражировании старых решений нельзя. Цель «Росатома» в этой игре — не просто вовлечь в топливный цикл уран-238, но и в том, чтобы максимально сократить количество отходов. Для этого его подразделения будут перерабатывать отработавшее ядерное топливо и его компоненты цикл за циклом. До такого состояния, при котором они фонят не больше природной урановой руды.

Это решит не только вопрос «где взять топливо для реально безопасной энергетики», но и вопрос «куда девать отработавшее топливо» такой энергетики. То есть задача атомщиков с ЗЯТЦ не в том, чтобы построить побольше БН-800, а в том, чтобы создать целую новую экосистему замкнутого топливного цикла. А в таких делах всегда много сложностей.

Первая попытка: натрий как путь к расширенному воспроизводству

Ключевая из них: какой путь выбрать? Какой именно реактор будет оптимальным для вовлечения урана-238 в топливный цикл? Материалы такого реактора не должны сильно замедлять быстрые нейтроны. Это значит, что вода как теплоноситель не годится совершенно точно. То есть все ВВЭР сразу не подходят.

Американские и советские разработчики первой опробовали ртуть. Слабое замедление нейтронов, низкая температура плавления — что еще нужно? Оказалось, что очень много такого, о чем до начала работ не было даже идей. Горячая ртуть быстро «разъедала» сталь и многие другие сплавы. Под трубопроводы ртутного реактора буквально подставляли ведра. Для серии это не годилось.

Тогда разработчики обратились к натрию. Замедляет нейтроны он лишь слегка сильнее, но при этом от него очень слабо корродирует сталь. Плюс кипит он далеко за +800 — можно сильнее греть активную зону, сделать выше КПД. Отдельный большой плюс: огромная скорость теплопереноса в жидком виде, позволяющая делать активную зону реактора компактной. Так в Обнинске в 1959 году запустили реактор БР-5 на натрии. Топливом был чистый металлический плутоний. Все вроде было не так и плохо, но быстро вылезли вопросы, требующие урегулирования.

В ходе экспериментов выяснилось, что при контакте с воздухом жидкий натрий может загореться. С водой — может дать быструю химическую реакцию с выделением водорода и тепла. Несложно догадаться, что это угрожает взрывом. Более того: при контакте с бетоном водород «натриевым путем» тоже может образоваться.

Разумеется, все эти проблемы решаемы. Довольно быстро в СССР пришли к необходимости покрывать внутренние помещения энергоблока сталью, при контакте с которой натрий безопасен, а вместо воздуха закачивать в реактор и трубопроводы инертные газы, например, аргон. Были созданы крайне чувствительные датчики, обнаруживающие натрий в воздухе и останавливающие работу реактора для починки.

Но для ряда зарубежных натриевых конструкций эти шаги были предприняты либо не полностью, либо слишком поздно. В итоге натриевые реакторы «Суперфеникс» во Франции и «Мондзю» в Японии горели, с повреждением металлических и бетонных конструкций.

Причем в Японии — по сути сразу после запуска: некачественно сваренная труба упустила натрий в помещение без инертной атмосферы, от пожара повело стальные конструкции. К 2010 году его перезапустили, но в реактор уронили 12-метровую стальную трубу. Из этого легко видеть: тщательность в работе с натриевыми реакторами крайне важна. И отечественные атомщики в этом достигли серьезных успехов.

БН-1200М: окончательное решение натриевых проблем?

Несмотря на многие годы работы, реакторы БН-600 и БН-800 — опытно-промышленные, а не серийные. И это при том, что БН-800 уже полностью перешел на смешанное уран-плутониевое топливо, показав возможность «гладко» вырабатывать электричество на ядерном топливе, полученном из урана-238.

Причины опытно-промышленного статуса не только в том, что там отрабатывают новые решения: серийный реактор должен быть еще и не очень дорогим. Его электричество не может быть в разы дороже, чем от ВВЭР, потому что иначе замкнутый топливный цикл приведет к удорожанию электричества выше современных цен, чего допустить нельзя.

Атомная энергетика очень консервативна и весьма строга с точки зрения регулирования и надзора

Алексей Лихачев, глава «Росатома»

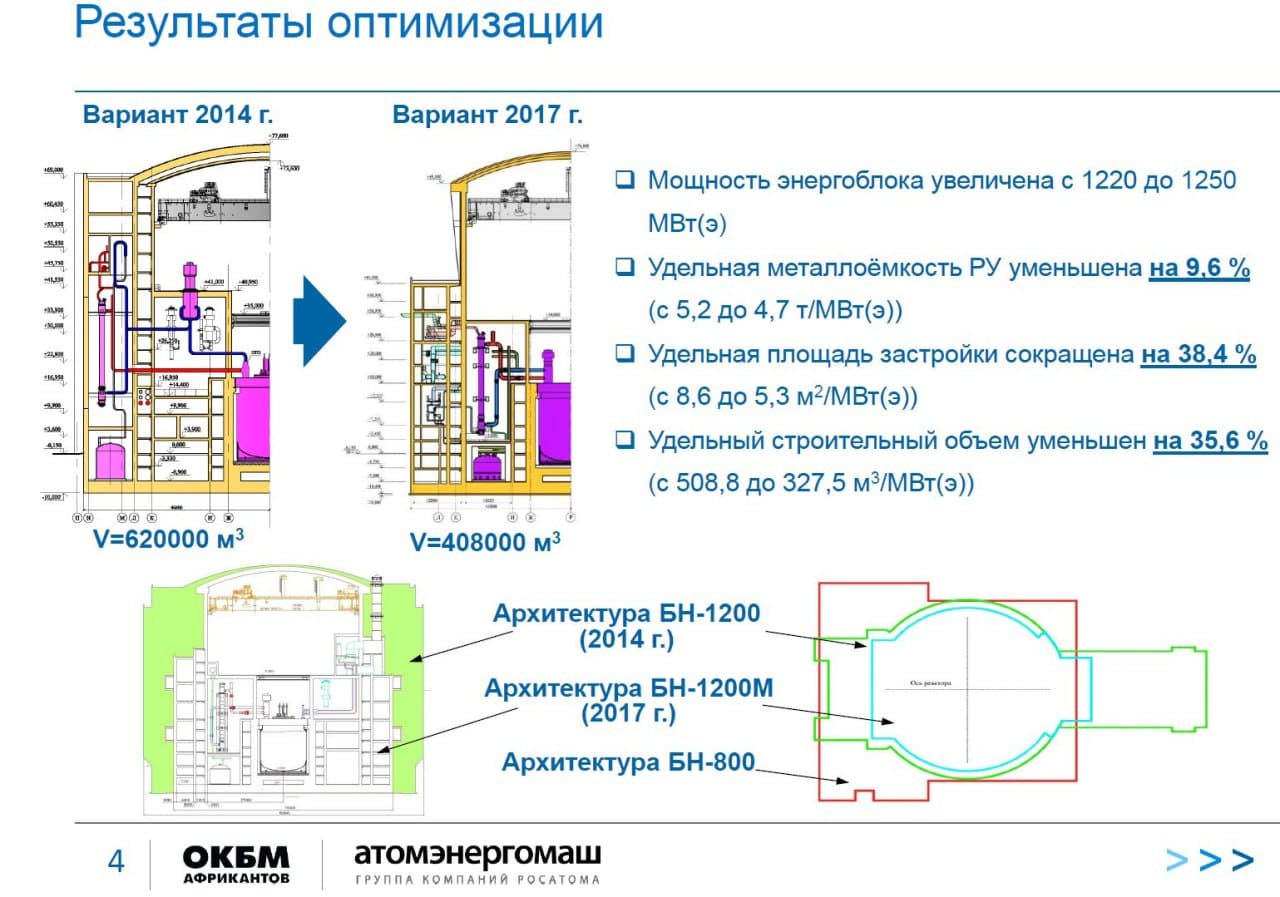

Поэтому в проекте БН-1200М, первый бетон в основание которого на Урале планируют залить уже в 2027 году, применяют сразу набор решений, призванных закрыть узкие места натриевых проектов прошлого. Во-первых, его будут останавливать для перегрузки топлива лишь раз в год, вместо двух, как на БН-600 или 800.

Это важно, потому что ВВЭР останавливают еще реже, и если новый реактор не будет близок к ним по частоте остановок, он не сможет использовать свои мощности так же эффективно, как они. Планируется, что девять из десяти часов в году БН-1200М будет давать электричество, что до того «на натрии» никому в мире не удавалось.

Во-вторых, у него большая активная зона с большим удельным содержанием топлива в ней. Это позволит «ловить» ураном-238 больше быстрых нейтронов и производить в 1,15 раза больше плутониевого топлива, чем будет потреблять реактор. Теоретически такие системы могут нарабатывать и больше, но пока потребности в этом не так много (природный уран недорог), откуда и умеренный коэффициент воспроизводства.

Огромные усилия конструкторов пошли на повышение безопасности реактора. Натрий из первого контура больше не идет по трубопроводам вовне для очистки теплоносителя, как это было на прежних натриевых реакторов: примеси из теплоносителя забирают холодными фильтрами-ловушками прямо в первом контуре.

Это важно, потому что натрий в первом контуре реактора радиоактивный (из-за облучения нейтронами), и его пролив вне первого контура нежелателен. Есть схема отвода тепла от первого контура при полном отключении всех охлаждающих насосов — то есть даже при фукусимском сценарии с потерей энергоснабжения реактор «расхолодится» сам, за счет естественной циркуляции жидкостей и газов.

Кстати, при остановке прокачки насосами в реактор сами собой опустятся заглушающие его управляющие стержни. Пока натрий в реакторе движется, гидравлические силы удерживают их в верхнем положении, но при падении скорости его движения гравитация сама опустит стержни вниз, останавливая цепную реакцию.

Общая цель проекта — создание реактора с ценой электричества на уровне ВВЭР-1200. И «на бумаге» у натрия это даже получается. При электрической мощности в 1220 мегаватт стоить он должен 500 миллиардов рублей уже для головного реактора (а тот обычно много дороже последующих, серийных). То есть в серии цена действительно должна быть сравнима с ВВЭР. Вопрос только в том, насколько гладко все это удастся на деле. Ждать не так уж и долго. Первый бетон на строительстве головного БН-1200М на Белоярской АЭС намечен на середину 2027 года. Физический пуск на 2033 год, а промышленная эксплуатация — в 2034 году.

«Прорыв»: принципиально новый взгляд на замыкание цикла

Натрий далеко не всем конструкторам реактора по душе. Что будет, если внешний обстрел пробьет корпус реактора? Будем ждать выгорания утекшего материала, как на «Мондзю»? В атомном реакторе, полагают они, не должно быть даже потенциально опасных теплоносителей. Чтобы ни случилось, хоть полное разрушение конструкции внешними силами, это не должно привести к пожарам или любым другим сложностям. Но как это сделать?

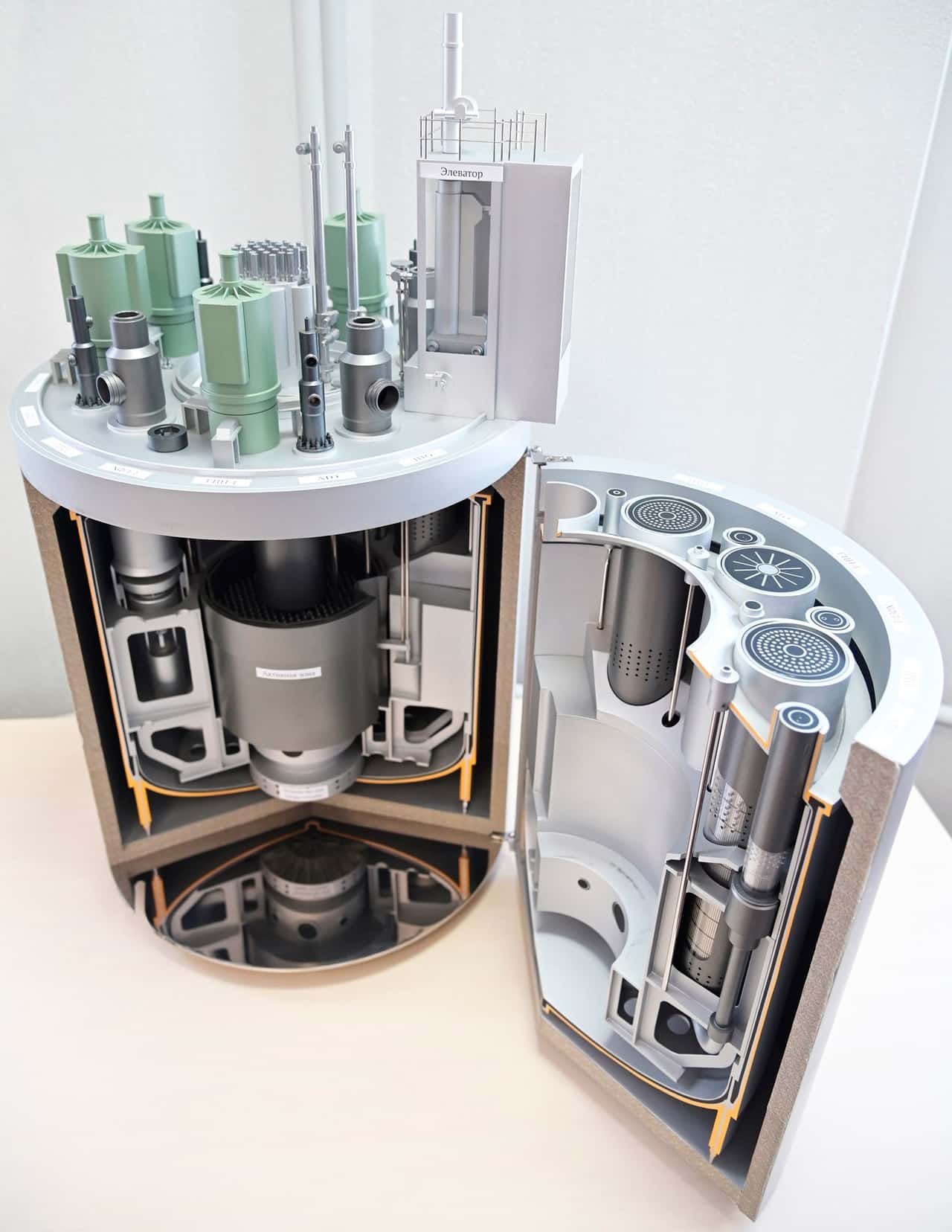

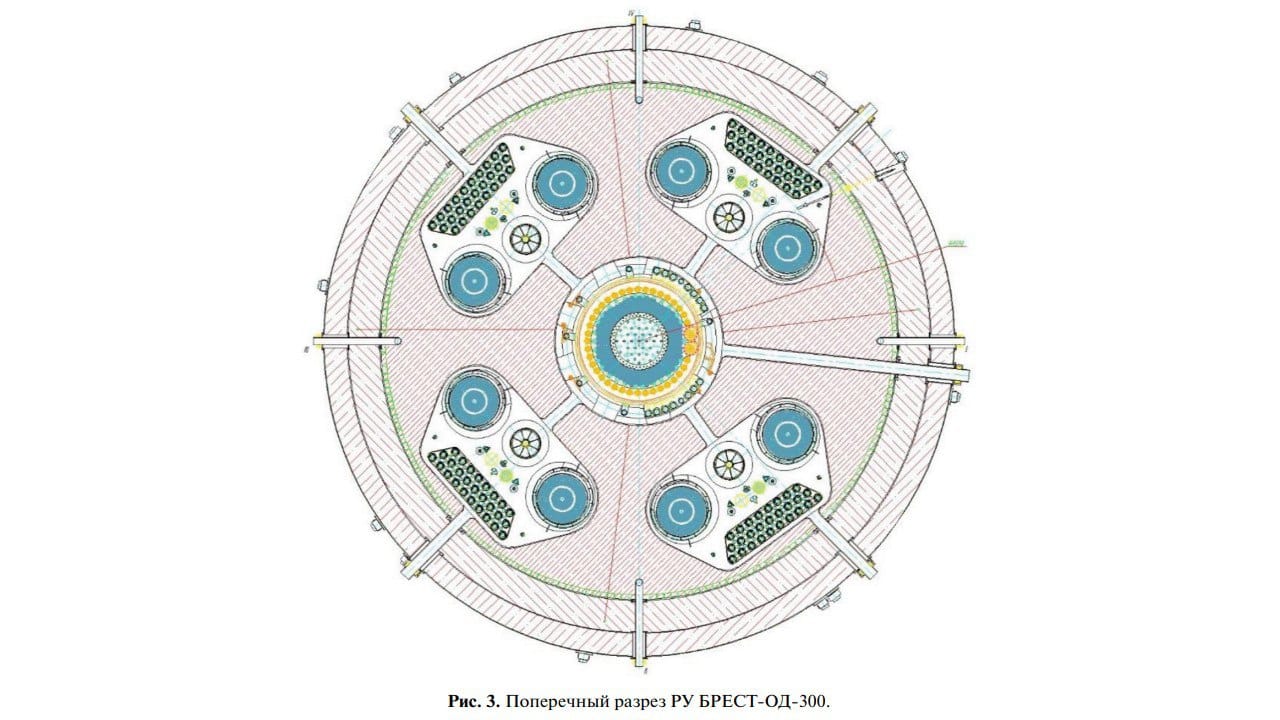

Авторы проекта «Прорыв» считают, что ответ в использовании максимально инертного химически теплоносителя — то есть свинца. Он не горит при контакте с воздухом, не дает опасных продуктов химических реакций в контакте с водой или бетоном. Любое пробитие корпуса реактора БРЕСТ-ОД-300 (первое детище проекта «Прорыв») в таком случае может привести лишь к вытеканию части свинца из первого контура; но он тут же остынет и на этом, собственно, все.

Если нет опасности утечки охладителя, нет и нужды в герметичной оболочке большого объема. Ведь вытекший свинец никуда не улетучится, напротив, став прохладнее +327 немедленно застынет. Не нужна тут и ловушка расплава: сам расплав трубок с ядерным топливом не случится. Для этого нужно, чтобы охлаждающий материал первого контура выкипел. Свинец кипит при +1749: такой сценарий в БРЕСТе энергетически невозможен, благо конструкторы выбрали активную зону куда большего объема на киловатт снимаемой мощности, чем в натриевых реакторах.

Коэффициент воспроизводства в реакторе выбран лишь ненамного больше единицы: почти «самоед», когда сколько делящихся материалов загружают, столько потом и вынимают для последующей наработки нового топлива. Причем извлечение наработанного материала будет идти тут же: рядом с реактором запланирован пристанционный радиохимический завод-переработчик. Поэтому нет перевозки отработавшего топлива куда-то вдаль, как и потенциальных инцидентов с ним.

Становится понятно, почему реактор разработчики назвали БРЕСТ (Быстрый Реактор Естественной безопасности со Свинцовым Теплоносителем): тут действительно упор на естественную безопасность максимален.

Сроки реализации тоже трудно назвать далекими от наших дней: модуль фабрикации нитридного топлива (нитрид урана слабее распухает при работе и меньше давит на стенки топливных трубок, ниже риск прорыва газов) уже сейчас, в 2025 году, запущен. Сам реактор БРЕСТ-ОД-300 должен начать работу в 2028 году, а модуль переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) стартует в 2030 году.

Конкуренты или двойная страховка?

На первый взгляд непонятно, как «Росатом» одновременно делает ставку на два столь разных проекта. БН-1200М – часть двухкомпонентной ядерной энергетики, где будут и реакторы третьего+ поколения (ВВЭР) на медленных нейтронах, так и четвертого, на быстрых (сами БНы). Сходная роль рассматривалась для БРЕСТов. И если они пойдут в серию, то какой будет роль БН-1200М?

Однако эта проблема кажущаяся. В атомной отрасли лучше, чем много где еще, знают, что, развивая передовой технический проект, нельзя заранее предвидеть будущее. В 1940-х уран обогащали и химическими, и физическими (центрифуги) способами, и тогда центрифуги проиграли по эффективности конкурентам. Но их не забрасывали, и к 1960-м внезапно обнаружилось, что они обогащают уран экономичнее других методов.

А что было бы, если добившись успеха с другими методами, отечественные атомщики перестали бы тратить усилия на центрифуги? Мы бы остались с менее экономически эффективным диффузионным методом, как американцы. В итоге последние сейчас ввозят обогащенный уран из-за рубежа, в том числе от нас, и даже многолетние усилия по центрифугам пока не дали им нормальных обогатительных возможностей.

Точно так же и здесь: в 2025 году никто еще наверняка не знает, какой путь лучше. За натрием десятки лет опыта, и за рубежом и, в особенности, у нас, два работающих реактора только в России. У него явно отработаннее все конструкторские решения и для него уже в 2030-х может начаться серия.

Свинец действительно выглядит проще для сценариев падения с неба крупных и опасных объектов. Ему не нужна ловушка расплава, как натриевым и так далее. Но что если его дружба с конструкционной сталью неожиданно разладится, вопреки испытаниям вне реактора? Что если возникнут еще какие-то сложности, которые отсюда не видны? В конце концов, ни одного свинцового реактора (в отличие от свинцово-висмутовых) на планете еще никто не запускал.

Вот и получается, что внутри госкорпорации происходит не столько конкуренция, сколько взаимная подстраховка: если одна ось потеряет сцепление с дорогой, вывезет вторая.

Не упуская из виду альтернативы

Значит ли это, что в эпохе замкнутого ядерного топливного цикла нет места другим типам крупных реакторов? Нет, не значит: параллельно в «Росатоме» работают над ВВЭР-СКД. Это реактор на легкой воде, которая замедляет нейтроны, из-за чего может показаться, что к замкнутому циклу они не относятся — но есть нюанс. СКД означает охлаждение водой со сверхкритическим давлением.

В таком состоянии вода по свойствам становится чем-то средним между жидкостью и газом, отчего свойства ее как теплоносителя и замедлителя в реакторе резко изменяются. Водяной псевдопар уносит тепло быстрее, расстояние между стержнями с топливными таблетками можно уменьшить.

На уменьшенном пробеге в воде (между стержнями) спектр нейтронов смещается в сторону быстрых. Может быть не таких быстрых, как в натриевом реакторе, но уже достаточно, чтобы обеспечить коэффициент воспроизводства выше 1,0. То есть сколько плутония в составе топлива вы в ВВЭР-СКД заложите — столько сможете потом извлечь из ОЯТ. По сути, это еще один реактор-самоед, в смысле воспроизводства близкий к БРЕСТ.

Еще один очень важный фактор: ВВЭР-СКД по удельной металлоемкости конструкции должен быть существенно эффективнее обычного ВВЭР, доминирующего сегодня. Причина как в более высоком КПД сильнее «нагретого» (выше +500) пара, так и в большей теплоотдаче с единицы объема активной зоны реактора.

В конкретных цифрах: 1,5 тонны металлоконструкций на мегаватт электрической мощности у ВВЭР-СКД вместо 3,2 тонн у сегодняшних ВВЭР. Потенциально это переворот, поскольку именно металлоемкость — один из ключевых параметров, формирующих стоимость сооружения энергоблоков АЭС. Ведь бетон за тонну стоит много меньше металла и изделий из него.

Если новый ВВЭР обещает и замкнутый цикл, и большое удешевление, то почему же его еще не строят? Все дело в большой сложности достижения сверхкритического давления: у сегодняшних водо-водяных реакторов стенка корпуса толщиной в пару десятков сантиметров, как у линейного крейсера былых времен. Только сталь лучше, иначе 60 лет при давлении в 160 атмосфер не проработать.

У СКД давление будет существенно выше. И толщина корпуса будет уже как у линкорной башни — причем материалы для такого реактора должны быть еще лучше, чем для ВВЭР. Ученые госкорпорации надеются создать такие принципиально новые материалы к 2030-м годам, то есть работы еще предстоит очень много.

Другая разработка в рамках замкнутого цикла — жидкосолевой реактор (ЖСР), который уже проектируют и предлагают построить в Железногорске. В нем можно эффективно дожигать так называемые минорные актиниды — сравнительно долгоживущие, но при этом сильно «фонящие» изотопы америция и так далее.

Они остаются в отработавшем ядерном топливе энергоблоков АЭС, при этом сильно поднимая его радиоактивность. ЖСР способны потреблять эти нежелательные для большинства реакторов изотопы в составе топлива, удаляя из топливного цикла то, что на других системах сделать сложно.

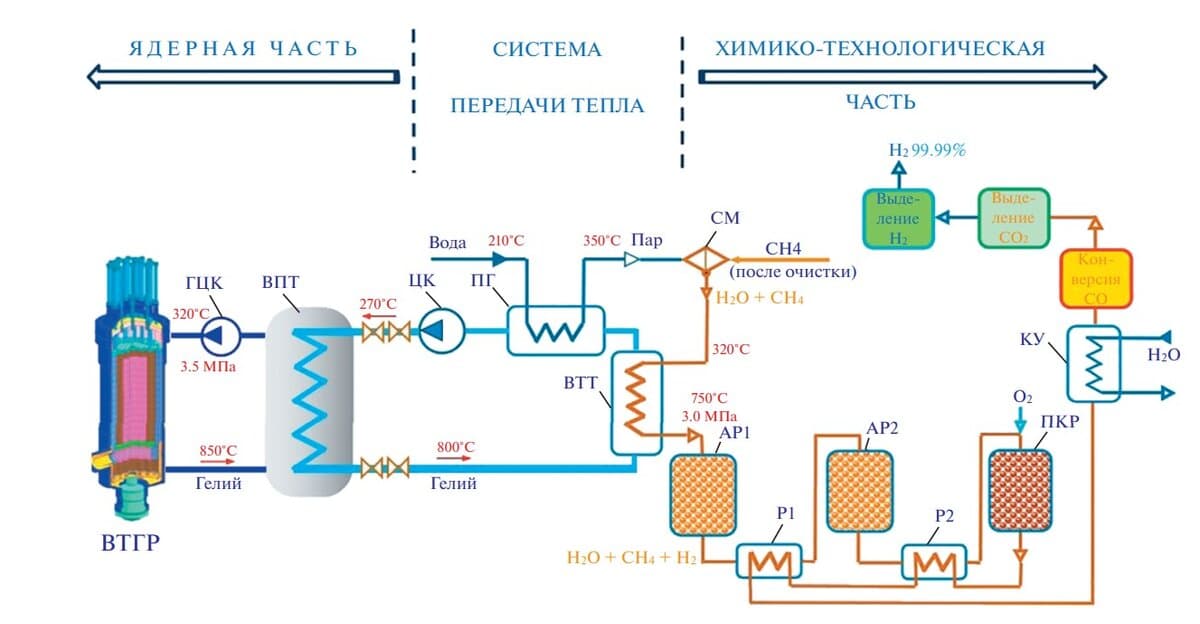

Это не значит, в рамках замкнутого цикла нет места реакторам на тепловой (медленной) части нейтронного спектра. У корпорации есть конкретные планы по высокотемпературным газовым реакторам (ВТГР), уже идет разработка топлива для него.

Да, они не будут нарабатывать топливо, но это могут сделать для них реакторы на быстрых нейтронах. Зато ВТГР дают достаточно высокую температуру теплоносителя, что может быть использовано для организации промышленного производства водорода, о востребованности которого в будущей «зеленой» экономике так много говорят.

Все эти три направления работы тоже относятся к реакторам четвертого поколения. Так же, как БН и БРЕСТ страхуют друг друга от возможных неудач, эти направления позволяют иметь альтернативы на тот случай, если натриевый и свинцовый фавориты гонки к замыканию цикла вдруг столкнутся с какими-то неочевидными сегодня проблемами.

Почти вечный двигатель: когда мы увидим его запуск?

Постройка БН-1200М к 2033 году или БРЕСТ к 2028 году не означает, что проблема неограниченного доступа к плутониевому топливу будет решена уже в 2030-х. В следующем десятилетии еще лишь предстоит оценить, какое решение оптимальное. Затем начнется его тиражирование. С учетом длительности строительных циклов, реально мы увидим вектор развития замкнутого топливного цикла только в 2040-х.

И все же, даже с этими сроками, речь идет о перспективах исключительного значения. Только в России уже добытого урана-238 на хранении около миллиона тонн. Включение его в топливный цикл закроет вопрос о дефиците энергии как минимум на тысячи лет вперед. Хоть это и не вечный двигатель для энергетики, но самое близкое к нему из того, что когда-либо создавало человечество.

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Наблюдения за поверхностью Красной планеты показали наличие в ее прошлом очень долгоживущих водоемов. Но жидкая вода должна была замерзать на древнем Марсе, потому что Солнце в ту эпоху было на десятки процентов тусклее, чем сегодня. Новые расчеты позволили ученым предположить, что эта загадка имеет решение — если учесть роль водного льда.

Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии