Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Раскрыт нейронный механизм, «фиксирующий» принятие решения

Каждый день люди принимают десятки решений: от незначительных бытовых мелочей до судьбоносных ситуаций, за которыми идут важные последствия. То, как этот выбор происходит, известно. Однако теперь ученые выяснили, что становится той самой критической точкой, после которой мы понимаем: решение принято.

В 2022 году в полосатом теле головного мозга ученые выявили группу нейронов, которая обрабатывает информацию о потенциальных результатах различных решений. Наиболее активны эти клетки становятся в том случае, когда решение приводит к результату, отличному от ожидаемого, — как благоприятному, так и нежелательному. Именно этот механизм позволяет нам адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Также специалисты сообщали, что повышенное возбуждение перепрограммировало один из центров принятия решения в мозгу, изменив функцию некоторых нейронов, задействованных в этом процессе.

А в мае этого года аналитики выяснили, что примерно каждый третий (33%) россиянин ориентируется на гороскопы при принятии серьезных финансовых решений. Еще почти 20% опрошенных используют медитативные практики, которые якобы помогают разбогатеть, а 17% следуют лунному календарю.

Как объяснили ученые, во время принятия решений человеческий мозг накапливает полезную информацию и взвешивает разные варианты, пока не получит достаточно оснований для выбора. Это происходит в определенных частях внешнего слоя мозга — коре. Однако нейронные механизмы, лежащие в основе окончательного «выбора» решения, все еще плохо изучены.

Теперь специалисты из Колумбийского университета (США) провели исследование, направленное на лучшее понимание этих нейронных механизмов. Они акцентировали внимание на роли верхних холмиков, или верхних колликулусов (SC), в принятии решений. Исследование опубликовано в журнале Neuron.

Ученые сосредоточились на процессе принятия перцептивных решений — то есть основанных на сенсорной информации (поступающей по нервным волокнам в центральную нервную систему). К ним можно отнести, например, принятие решения о том, что делать, если во время движения в плохую погоду внезапно появится препятствие.

Известно, что при принятии решений такого типа мозг накапливает сенсорные данные, относящиеся к выбору, который человек пытается сделать. Как только эти данные накапливаются, доказательства достигают порогового уровня (то есть когда мозг собрал достаточно информации, чтобы выбрать конкретный образ действий), накопление прекращается, и мозг «принимает» выбор.

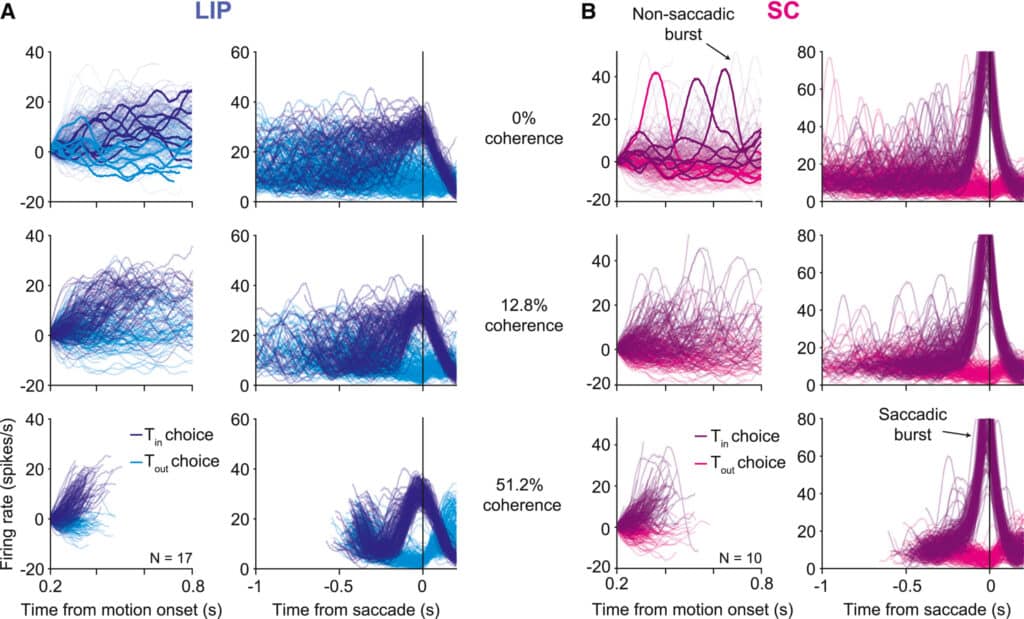

«Мы знаем, что в задачах, которые изучаем, накопление информации представлено нейронами латеральной внутритеменной борозде теменной доли (LIP) — части мозга, ответственной за познание. Когда сила нейронного сигнала в LIP достигает порогового уровня, решение принимается примерно через десятую долю секунды. До сих пор мы не знали, как именно достигался этот порог, что конкретно завершало процесс принятия решения», — отметили ученые.

Они хотели охарактеризовать широкий набор взаимосвязанных областей мозга, которые взаимодействуют с LIP во время принятия решений. Для этого изучили верхний колликулус — он уведомляет другие области мозга о том, что произошло какое-то событие. Этот процесс занимает около 100 миллисекунд — именно столько необходимо мозгу, чтобы понять, что произошло какое-то событие. Это одна из ключевых областей, на которую LIP напрямую проецирует информацию.

Ученые провели серию экспериментов, во время которых две обезьяны выполняли простую перцептивную задачу. Они определяли направление, в котором, по их мнению, будут двигаться точки на экране, перемещая глаза в выбранном ими направлении. Исследователи фиксировали нейроны в обеих областях, представляющих одну и ту же цель выбора, то есть цель, на которую обезьяна будет смотреть, чтобы сказать, что направление движения — влево.

«Записывая одновременно множество нейронов, мы смогли увидеть переменные сигналы в LIP, которые вызывают каждый выбор, и обнаружить всплесковую активность в SC. Эти всплески происходят в случайное время, поэтому усреднение, одним словом, усредняет их», — объяснили авторы статьи.

Основываясь на наблюдениях, они предположили, что SC в итоге несет ответственность за «прекращение» решений, как только собранные доказательства превысят пороговую точку. Эта область мозга также имеет своего рода «порог», прохождение которого вызывает последний всплеск активности, побуждая обезьяну сообщить о своем окончательном решении, перемещая глаза в выбранном направлении.

По сути, исследователи заметили, что, когда SC был инактивирован, обезьянам требовалось больше времени, чтобы принять решение по задаче перцептивного типа. Их мозг, по-видимому, накопил больше информации, связанной с выбором, чем он мог бы накопить в нормальных обстоятельствах (то есть если бы SC оставался активным).

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии