Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Александр Каплан: «Мы создали сверхнадежный нейрокоммуникатор»

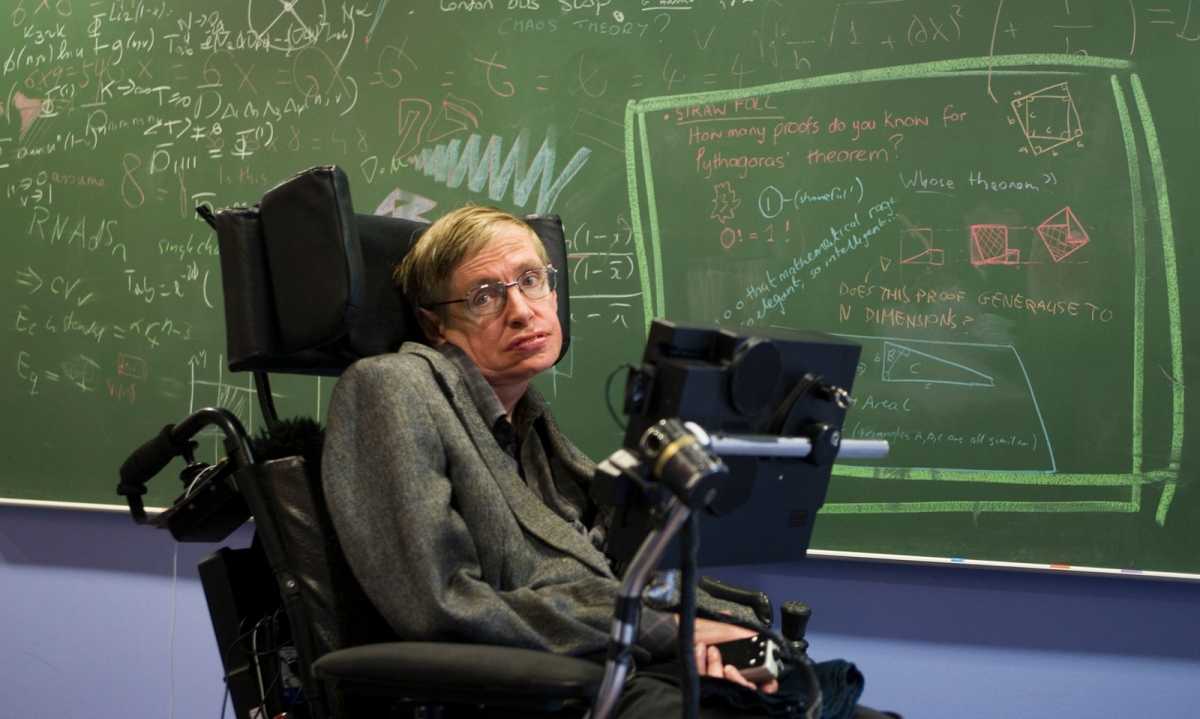

Что такое нейрокоммуникаторы и стоит ли бояться искусственного интеллекта? Сможем ли мы в будущем читать мысли других людей и как при помощи нейроинтерфейсов сделать аналог очков Google Glass? Какими технологиями для управления своим телом пользовался Стивен Хокинг и как силой мысли напечатать текст на компьютере? Об этом нам рассказал известный биолог и психофизиолог Александр Каплан.

Александр Яковлевич Каплан

Доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Лауреат Государственной премии Правительства РФ, разработал первые в России нейрокоммуникаторы.

—Александр Яковлевич, что же такое нейрокоммуникаторы?

— Есть такой метод, хорошо известный в медицине, имеется почти в каждой поликлинике, называется электроэнцефалография. Он позволяет регистрировать электрическую активность мозга (ЭЭГ) прямо с кожной поверхности головы. Очень удобно: ставите электроды на голову, через усилитель потенциалов соединяете с компьютером и наблюдаете на экране кривые, отражающие жизнь мозга. Этот метод используется для диагностики разного рода заболеваний, эпилепсии, опухолей. Мы занимались этим довольно долго, но в какой-то момент стало интересно, почему бы электрические сигналы мозга не ввести в компьютер для управления клавиатурой?

Останется только научиться распознавать в ЭЭГ моменты, когда человек намерен напечатать ту или иную букву, и тут же передавать эту команду на клавиатуру. Получится нейрокоммуникатор: буквы набираются мысленными усилиями без помощи голоса и рук, напрямую от мозга! Напрашивается и применение этой технологии: для налаживания коммуникации с пациентами, которые лишены речи и движений, например после инсульта. Такой нейрокоммуникатор поможет не только буквы набирать, но и нажимать на клавиатуре кнопки-команды: вызов медсестры, включение/выключение телевизора и т. д.

В нашей лаборатории мы довели надежность работы такого коммуникатора до 95%, т. е. печатая мысленными усилиями, человек делает всего 5% ошибок. Правда, под словом «расшифровка» скрывается довольно остроумный алгоритм. Пользователь нейрокоммуникатора не просто сидит за компьютером – ему на экране демонстрируют матрицу, в каждой ячейке которой нарисована буква или какой-то символ.

Все ячейки в случайном порядке, но последовательно очень быстро подсвечиваются – 5-6 раз в секунду. Одновременно закрепленными на затылке электродами регистрируется ЭЭГ зрительных областей мозга. Вот в этой записи компьютерными методами можно обнаружить реакции на подсветку каждой буквы. Реакции все разные, но не потому что буквы различаются, просто в каждый момент мозг реагирует по-разному даже на один и тот же сигнал. Но физиологический фокус заключается в том, что если человек фокусирует свое внимание на какой-то букве, то реакция на подсветку именно этой буквы будет отличаться от реакции на все остальные буквы. Таким образом, нейрокоммуникатор детектирует фокусы внимания человека к конкретным символам на экране компьютера и передает на печать. Никакой мистики!

— То, о чем вы рассказываете, очень помогло бы, наверное, такому известному ученому, как Стивен Хокинг…

— Стивен Хокинг давно пользовался коммуникатором, правда, этот коммуникатор декодировал сигналы не мозга, а какой-то выделенной для этих целей мышцы. Напрягая сигнальную мышцу в большей или меньшей степени, Хокинг с помощью такого коммуникатора набирал тексты всех своих книг. В любом случае мышцами управлять человеку гораздо привычнее, чем реакциями мозга. И процесс дешифровки мышечного сигнала попроще, чем мозгового. Потому и быстродействие мышечного коммуникатора выше, чем нейрокоммуникатора, в котором выбор одной буквы занимает 5–6 секунд.

Правда, по неофициальным сведениям, прогрессирующая болезнь лишила Хокинга активности последней мышцы. Известно, что Хокинг потом получил новый коммуникатор, но каков его принцип действия, нам неизвестно. Я спрашивал у своих американских коллег – они говорят, что это коммерческая тайна. Несмотря на недостаточное быстродействие, нейрокоммуникаторы – это единственный выход для общения у пациентов, лишенных речи и движений. Мы уже около полутора лет адаптируем эту разработку для работы с реальными постинсультными пациентами в Первой городской больнице имени Н. И. Пирогова.

Пока мы на стадии разработки – поскольку речь о медицине, – нужны надежные клинические испытания по многим направлениям. На здоровых же людях мы отработали наш метод очень хорошо.

— Есть ли надежда на то, что удастся сделать нейрокоммуникаторы более быстрыми?

— Все в конечном итоге становится быстрее и мощнее. Но есть вещи, которые преодолеть невозможно, например скорость света. Также и здесь есть свой потолок. Во всей общемировой практике применения нейрокоммуникаторов есть задержка в 2–6 секунд, в зависимости от того, сколько команд нужно обработать. Если нужно всего шесть команд, например для управления инвалидным креслом, то выбор конкретной команды из шести: «налево», направо», «вперед» и т. д. займет 1–2 секунды. А вот если на экране весь алфавит, да еще запятые и точки, то есть 36 символов, тогда обработка займет 5–6 секунд. И пока преодолеть этот порог невозможно вот уже в течение двадцати лет.

— В связи с чем?

— Все очень просто: для расшифровки сигнала всегда требуется некоторый фрагмент записи, равный как минимум длине декодируемого сообщения. Иначе просто будет нечего расшифровывать. Можно, конечно, взять очень короткий участок энцефалограммы и просто попробовать догадаться о целом сообщении, т. е. о задуманной букве. Но на таком гадании появляется вероятность ошибки. Если использовать фрагмент записи в 1 секунду, то получится примерно 50–60% ошибок.

Если же нужна высокая надежность – а мы добиваемся надежности 95%, – то это требует все-таки 5–6 секунд. Между тем, несмотря на относительную простоту всей технологической цепочки нейрокоммуникатора, добиться 95%-процентной точности его работы в нашей стране смогли, наверное, только мы. Просто мы занимаемся этим делом уже очень давно и отшлифовали множество разных нюансов. Но добиться точности 70% могли бы уже многие разработчики.

— Пока речь идет о более-менее простых командах. Есть ли перспектива читать мысли?

— По этому поводу ученые спорят. Но бо′льшая часть моих коллег, в том числе и я, придерживаемся того мнения, что прочитать мысли инструментальными методами теоретически невозможно. Хотя бы потому, что мысль – это совокупный результат деятельности многих отделов головного мозга. И сколько бы электродов мы ни наложили на голову, все равно охватим лишь малую часть того, что происходит в голове при рождении мысли. Мы не можем подключиться ко всем нервным клеткам сразу – их слишком много, почти сто миллиардов. Даже если придумать какую-то сверхтонкую проволочку, потребуется, вероятно, целый вагон таких проводков. Потому что сто миллиардов соединений – это очень много.

Сегодня в разработке нейроинтерфейсов используется всего 100–200 электродов. И пусть даже этих электродов будет сто тысяч – это далеко не 100 миллиардов. К тому же в каждой паре нервных клеток, очевидно, существует какой-то код общения. Как разгадать эти коды, если таких пар в мозгу человека еще на три порядка больше, чем самих нервных клеток.

— Есть ли еще какие-то области, помимо медицины, где можно было бы применить подобные технологии?

— Пока главная область применения нейроинтерфейсов – это все-таки медицина. Как у нас, так и за рубежом. В первую очередь для того, чтобы помогать парализованным пациентам. И здесь помимо коммуникации есть еще одна задача – восстановление двигательной функции, т. е. нейрореабилитация. Один из основных путей в этом деле – тренировка нарушенной функции: пальцы слабо двигаются – надо ими работать насколько возможно. А если они вовсе не двигаются? Намерение к движению у пациента есть, а движения нет. Получается замкнутый круг: для восстановления движения нужна тренировка, которая невозможна, поскольку рука парализована.

Но, как мы знаем, намерение к движению можно расшифровать по ЭЭГ тем же нейроинтерфейсом, но с несколько иным чем у нейрокоммуникатора алгоритмом. Расшифрованное намерение можно тут же преобразовать в команду для специальной конструкции с моторчиками, экзоскелету, которая крепится к руке и приводит ее в движение механическим путем. Таким образом, намерение пациента к движению претворяется в движение. Начинается тренировка! Поэтому есть шанс, что через какое-то время естественное движение начнет восстанавливаться. Применение нейроинтерфейсов в реабилитологии – это уже серьезный тренд в медицине. Несколько лабораторий занимаются этими технологиями и в России, помимо нашей, к примеру, лаборатория профессора А. А. Фролова в институте Нейрофизиологии и высшей нервной деятельности.

Мы говорили о медицине. Применение нейроинтерфейсов в других сферах – вопрос сложный. Потому что эта технология не волшебство и имеет свои ограничения. Конечно, хотелось бы силой мысли управлять, например, самолетом. Или хотя бы автомобилем. Увы, пока это невозможно, потому что, как мы говорили, нейроинтерфейсы не отличаются высоким быстродействием. На оживленной трассе – это, как вы понимаете, непозволительная роскошь.

Сейчас самый большой бизнес с нейроинтерфейсами – это использование бренда «Нейроинтерфейс» в разного рода игрушках, оснащенных парой-тройкой электродов, каким-нибудь усилителем и микроконтроллером для управления этой самой игрушкой: мохнатыми ушами на ободке, шариком в вертикальной аэродинамической трубке и т. д. Все это, конечно, работает с минимальной надежностью, но вполне подходит для веселой вечеринки.

Есть еще одна область возможного применения нейроинтерфейсов: управление роботами (не теми автономными роботами, которые работают по написанной программе, ведь на все случаи жизни программу не напишешь). Особенно это касается роботов, работающих в опасных условиях, например, при разминировании или в зоне радиационного загрязнения. Там нужен дополнительный контроль со стороны человека. И именно здесь и возможны технологии на основе нейроинтерфейсов. И это уже начинает использоваться сегодня.

Есть также идея использовать нейрокоммуникаторы в качестве инструмента, который будет дополнять деятельность мозга. По аналогии с очками, дополняющими реальность. Только в случае нейроинтерфейсов дополняется не реальность, а исполнение намерений: человек сможет одним намерением, т. е. даже еще до рождения самой мысли, листать, например, странички Интернета в поисках еще неосознанной, но нужной информации.

— Что вы думаете по поводу искусственного интеллекта – оправданы ли страхи, описанные в фильме «Терминатор»? Многие говорят, что бояться этого не следует, потому что ни одна машина не обладает собственными желаниями, а значит, не «восстанет» против человечества.

— Все технологии, которые придумал человек, опасны. Когда человек придумал каменный топор – это уже была опасная технология. Автомобиль – средство повышенной опасности. Поэтому если человек придумает искусственный интеллект, он тоже будет нести определенную угрозу. Но, как видим, при всем этом человек умудряется сделать так, чтобы эти опасности были сведены к минимуму. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы иметь возможность ограничивать опасные тенденции в поведении роботов и искусственного интеллекта.

Не говоря уже о том, что добрая половина ученых считает создание интеллекта, подобного человеческому, просто невозможным. Причин тому масса. Одна из них в том, что человек – естественное существо и мозг его не был загружен программами поведения, эти программы формируются сами собой по мере взросления организма. Поэтому интеллект человека гораздо богаче любой искусственной подделки. Искусственный интеллект станет равным человеческому, если только будет расти рядом с человеком, иметь органы чувств, сердце и т. д. Возможно ли такое?

Что касается утверждения о том, что у машины нет собственной воли или желаний, то здесь бы я с вами так сразу не согласился. Ведь что значит желание в первом приближении – это актуализация какой-то потребности: вы хотите пить и просите стакан воды – это желание, у компьютера светится недостаток зарядки – это ли не желание? Вместо надписи, появляющейся на ноутбуке: «Низкий заряд батареи» можно выводить надпись: «Я хочу электричества». В чем разница?

— Расскажите о проводимых на Западе опытах с нейроинтерфейсами на животных.

— Дело в том, что все это изначально как раз и делалось на животных, преимущественно на крысах и обезьянах. В работе с животными у экспериментатора больше возможностей, например, поместить электроды непосредственно в сам мозг. С человеком такие эксперименты невозможны, даже если это очень больной пациент – такие вещи можно делать только по медицинским показаниям. Поэтому обезьяны с интерфейсами на основе вживленных в мозг электродов достигают гораздо большего.

Они, скажем, легко могут управлять тележкой, на которой сидят. Нейроинтерфейсы подключены прямо к клеткам мозга обезьяны, что дает возможность быстрее и легче расшифровывать ее намерения. Когда же электроды находятся на поверхности головы, мы получаем смесь из разных электрических сигналов, почти шум, поэтому распознавать их сложнее. Опыты на животных позволяют выяснить возможные перспективы в разработках нейроинтерфейсов.

Мало того, в США уже есть лаборатории, в которых практикуется разработанное на животных вживление электродов в мозг пациентов, конечно, строго по медицинским показаниям. Парализованным пациентам с вживленными электродами удается буквально «силой мысли» управлять манипулятором, чтобы подать себе контейнер с напитком или плитку шоколада. Совместно с американскими коллегами из Университета Южной Калифорнии мы сейчас пытаемся создать подобную технологию в России.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

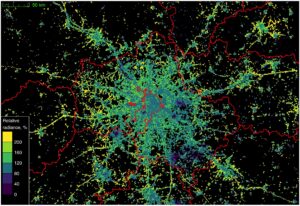

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии