Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые узнали, почему невесомость портит зрение космонавтов

Примерно у половины всех космонавтов и астронавтов после возвращения с Международной космической станции отмечают проблемы со зрением, для которых в медицине есть особый диагноз — «нейроокулярный синдром», связанный с космическим полетом. Недавно исследователи максимально подробно описали, как именно микрогравитация меняет структуру глаза.

Среди угроз организму человека при полете в космос чаще всего вспоминают радиацию, хотя как раз ее вредное влияние на орбите пока не прослеживается. Космонавты довольно много рассказывают о том, как в «невесомости» у них вытягивается позвоночник, слабеют мышцы, становится меньше кальция в костях. Люди теряют примерно 1% костной массы за месяц пребывания в космосе. Некоторые ученые считают, что при потере 20% и более могут возникнуть проблемы с выживанием после возвращения на Землю.

В последние годы все чаще упоминают о еще одной серьезной проблеме — ухудшении зрения в космосе. Многие узнали о ней после громкого случая с астронавтом Джоном Филлипсом: более чем за полгода полета острота его зрения упала с 1,0 до 0,1. Магнитно-резонансная томография показала уплощение глазного яблока. Медики предположили, что оно в космосе происходит в том числе от роста внутричерепного давления. Но, помимо этого, тогда было немногое понятно о конкретных механизмах воздействия микрогравитации на структуру глаза.

С тех пор космические медики проделали огромную исследовательскую работу, и недавно своими наблюдениями и выводами поделились специалисты Монреальского университета (Канада). В статье для издания IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology они рассказали, что сравнили структуру глазных яблок 13 астронавтов до и после полета. Все они провели в космосе как минимум по полгода. Для 38 процентов полет был первым в жизни. Средний возраст на момент исследования — 48 лет.

Выяснилось, что нельзя во всем винить внешнее давление на глаз: внутри него самого давление в космосе ослабевает. После полета оно оказалось ниже в среднем на 11 процентов. Отметим, что послеполетные измерения делали в течение первых 30 дней с момента приземления.

Кроме того, обнаружилось серьезное снижение жесткости глаза — на целых 33 процента, то есть на треть от нормы. На четверть уменьшилась амплитуда глазного пульса: менее интенсивно стала пульсировать центральная артерия сетчатки.

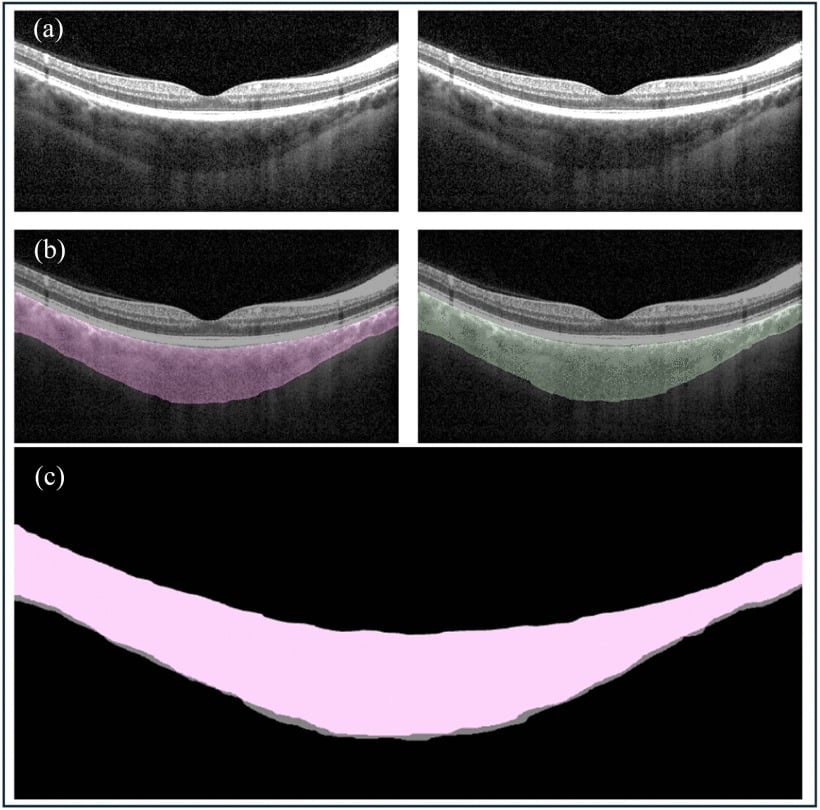

Еще одним интересным результатом исследования стало заметное у некоторых астронавтов утолщение сосудистой оболочки глаза, которая «обнимает» большую часть глазного яблока и питает сетчатку, — так называемой хориоидеи. Врачи подозревают, что это важное звено в цепи «космических» изменений зрения: в «невесомости» больше крови поступает в верхнюю часть тела, в глазу скапливается венозная кровь, при этом к нему еще и подступает спинномозговая жидкость.

Предположительно, увеличенный объем крови в глазу растягивает его внешнюю оболочку, состоящую из коллагеновых волокон, она называется склерой. В результате глаз становится более «податливым», менее устойчивым к деформации. Интересно, что сосудистая оболочка по возвращении на Землю в основном приходит в норму, но склера остается измененной. Исследователи подчеркнули, что эти данные полезны не только в космической медицине, но и вообще для всей офтальмологии в целом.

В 2030-х ожидаются полеты людей к Марсу, которые вместе с обратной дорогой займут два года и более. Поскольку на Красной планете сила тяжести только 38% земной, она тоже может стать проблемной зоной для зрения астронавтов. Как именно они будут справляться с этим, пока никто не знает.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии