Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

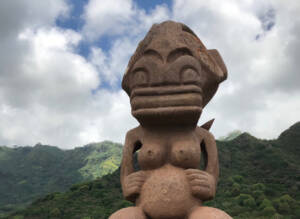

В ТюмГУ выяснили, как формировалось историческое самосознание населения азиатской части России

Историки ТюмГУ узнали, каким образом сформировалось широко распространившееся в Сибири представление о родстве ее населения с казаками Ермака. Оказалось, разгадка кроется в фольклорной трактовке истории экспедиции завоевателя Сибири.

Методологической основой исследования стал системный подход, позволяющий представить общественное сознание как систему, состоящую из структурированных элементов, интегрирующих социум. При реконструкции исторического самосознания местных сообществ в доиндустриальную эпоху необходимо было использовать не только письменные источники (документацию церквей Березовского заказа и Кодинского монастыря, путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (1860-1870-х годов), Пинежский летописец, Кунгурскую летопись), но и фольклор (апокрифы, «Олонецкий» и «Сибирский» сборники заговоров, а также тексты их, собранные автором статьи в экспедициях по Северному Зауралью в 1990-х годах). Привлекались также данные этнографии, топонимии и ономастики: названия населенных пунктов, фамильный состав жителей. Результаты исследования опубликованы в Вестнике ТГУ.

Историки ТюмГУ выяснили, в связи с чем сформировалось широко распространившееся в Сибири представление о родстве с казаками Ермака. Оказалось, разгадка кроется в фольклорной трактовке истории сибирской экспедиции казачего атамана. Более того, в этом было заинтересовано служилое сословие XVII века. Стремление выдать себя за потомков сподвижников Ермака и признание этого властями сулило преференции в продвижении по службе, даже если не все были оригинальны в своих притязаниях», — рассказал доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета Сергей Туров.

Северно-русские предания, а вслед за ними летописи выводят Ермака, с Русского Севера: «На Волге казаки, Ермак атаман, родом з Двины з Борку…». Не удивительно, что самая многочисленная группа «потомков казаков Ермака» сложилась в Березове (Ханты-Мансийский автономный округ), где пролегал самый короткий путь с Русского Севера в Сибирь-«Русский тес». Еще в конце XIX века в Березове бытовало предание о том, что среди основателей города были казаки, пришедшие в Сибирь с атаманом Ермаком: Шах, Лях, Мещеряк и Оболта. От них вели свой род Шаховы, Мещеряковы и Оболтины. Назывались и другие березовские «потомки ермаковых казаков», но их фамилии не свидетельствовали о причастности предков к «сибирскому взятию».

Исследование показало, что в Северном Зауралье обретались и другие претенденты на «благородное» происхождение. Так, в 1640 году в Сибирский приказ была подана челобитная сургутянином Кузьмой Горбуновым. Он ходатайствовал о повышении оклада: «служил… отец мой в Сибири с Ермаком с тех мест, как Бог поручил Сибирь под твою государеву руку». Просьбу Горбунова удовлетворили, но неизвестно, было ли это решение связано с его происхождением. Еще одной причиной распространения сказаний о потомках ермаковых казаков стали «разборы» служилых в старозаселенных районах Западной Сибири во второй четверти XVII века. Они проводились для того, чтобы отставить от службы «повёрстанных» из крестьян, посадских и гулящих людей и принять на их место детей служилых. Потому доморощенные родословные становились аргументами для сохранения социального статуса, а также превращались в фундамент формирования одного из элементов исторического самосознания сибиряков.

Как пояснил Сергей Туров, в верховьях реки Туры в конце XIX – начале XX века располагалось множество деревень, якобы основанных ермаковцами: Красная горка, Кордюкова, Рогозина, Лобанова, Дерябина. Считалось, что город Верхотурье вырос на месте, где Ермак Тимофеевич поставил свой дом. В Алапаевском районе Свердловской области до сих пор есть деревня Ермаки. Согласно местному преданию, основана она была казаками атамана. В Свердловской области есть старинные деревни Ермакова и Ермаково. Далее по маршруту сибирской экспедиции казаков в конце XIX века считали себя их потомками жители деревни Котино Тобольской подгородной волости. В Тобольском районе Тюменской области на реке Суклемке располагается старинное село Ермаково. Наконец, недалеко от места гибели атамана, близ устья Вагай, стояла деревня Ермаки (упразднена в 2014 году), которая, согласно местному преданию, была основана казаками оставленного здесь Ермаком «дозора».

Причем, гибель атамана не стала препятствием для продвижения далее на восток мифотворчества «потомков ермаковых казаков». К примеру, в Викуловском районе Тюменской области и сегодня стоит деревня Ермаки. Есть деревни, основанные «сподвижниками Ермака» в Нарымском крае. В конце концов мифоэпический сюжет «потомков казаков преславного атамана» вышел за границы русского этнического поля и приобрел общесибирский характер. Фамилия Ермаковы известна у обских финно-угров. В документах XVIII века в Кондинском крае учтены «инородческие юрты» Ермаковы. В 1781 году здесь проживали только новокрещенные остяки (ханты).

Еще одни юрты Ермаковы были известны в Сургутской округе. В 1711 год уповерстали «в конные казаки по Тюмени татарина Герасима Катайгулова, предки которого были участниками похода Ермака». Не только этнические, но конфессиональные рамки не были преградой для народной трактовки экспедиции Ермака и его сподвижников. В 1979 году в старинном татарском селе, стоящем на берегу Тобола, Тарханы была записана легенда о том, что в конце XIX века один из жителей села в реке Тобол выловил икону, на которой был запечатлен облик «человека по грудь: мужик с длинными волосами с бородой и усами и как бы ободок золотистый вокруг. Вместо рубахи железная кольчуга; на правой груди как орден с золотым орлом». «Икону Ермака» передали православному священнику.

Позже в Тарханах, где проживали только татары, была освящена часовня, куда были поставлены «икона Ермака» и Спасителя. Часовню эту посещали как русские, так и татары. Таким образом в общественном сознании сибиряков участники ермакова взятия Сибири давно отнесены в сонм общих для всех народов, населяющих край, предков-основателей. «Мифоэпическая составляющая сибирской идентичности активно проявляла себя вплоть до начала ХХ века», — поясняет Сергей Туров. Например, в Воскресенском соборе Березова издавна хранились иконы принесенные «казаками Ермака». На одной из этих икон был изображен архангел Михаил в образе «грозных сил воевода» на крылатом коне, на другой – святой Николай Мирликийский.

Древностью и величественностью отличались еще две иконы собора – «Нерукотворного Спасителя и Казанской Божьей Матери». Считалось, что эти иконы ранее находились в иконостасе самой первой церкви. Каким образом сложился этот пантеон? Как показал анализ заговорных текстов и других жанров фольклора переселенцев с Русского Севера (русских и коми), им были близки и понятны религиозные представления обских финно-угров. В мифологии обских угров присутствовало всегда, а под влиянием христианства была переосмыслена триада главных божеств, выделяющихся из сонма богов и духов. Нуми-торум представлялся как Бог-отец или, как Святой Николай. Мир-сусне-хум, крылатый всадник, – Михаил Архангел или Христос. Богиня Калтащь, супруга Торума и мать Мир-сусне-хума, – Богородица. Так, со временем сложился местный культ этих персонажей христианской мифологии. Престолы, посвященные им, преобладали в церквях Северного Зауралья.

В 1750 году на проезжей башне Березовского острога «висели»: «…первый образ Нерукотворенный Господа Бога Иисуса…, вторый образ Пресвятыя Богородицы Знамения, третий образ святого архистратига Михаила». В 1892 году в Березове было отпраздновано 300-летие города. Во время праздничного молебна звучали каноны «Спасителю, Божией Матери, св. Архистратигу Михаилу и святителю Николаю…», то есть прославлялась местночтимая православная традиция Березовского края общая для всех христиан-сибиряков, русских и представителей коренных народов Севера. Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-19-50270.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно