Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Сколтехе с помощью 3D-печати создали «электронный нос» на чипе

Исследователи Сколтеха и их коллеги из России и Германии разработали и напечатали на чипе «электронный нос» − мультисенсорный газовый датчик. Эта разработка служит подтверждением концепции создания недорогих чувствительных датчиков, которые могут использоваться в портативной электронике и здравоохранении.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials Interfaces. В условиях стремительного развития Интернета вещей (IoT) и современных методов медицинской диагностики растет и спрос на компактные, экономичные, энергосберегающие, но при этом достаточно чувствительные и селективные газоаналитические системы, такие как «электронный нос», которые могут применяться в неинвазивной диагностике заболеваний органов дыхательной системы человека, в частности, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Для этой цели в Сколтехе была разработана компактная сенсорная система, в составе которой используются датчики, способные распознавать компоненты сложных газовых смесей и работающие практически по тому же принципу, что и нос человека. Один из способов создания «электронного носа» основан на использовании технологий аддитивного производства, которые позволяют создавать сложнейшие устройства.

Первоначальная идея этого проекта принадлежит исследователям Сколтеха: старший научный сотрудник Сколтеха Федор Федоров, профессор Альберт Насибулин, научный сотрудник Дмитрий Рупасов и их коллеги разработали мультисенсорный «электронный нос». Используя технику 3D-печати, они нанесли на чип с несколькими подключенными электродами нанокристаллические пленки из оксидов восьми металлов − марганца, церия, циркония, цинка, хрома, кобальта, олова и титана.

«В нашей работе мы использовали микроплоттерную печать чернилами на основе истинных растворов, которые далее были трансформированы в оксиды. Полученные результаты представляют ценность с нескольких точек зрения. Во-первых, разрешение печати сравнимо с расстоянием между электродами на чипе, который был оптимизирован для повышения удобства измерений. Таким образом мы продемонстрировали совместимость этих технологий.

Во-вторых, нам удалось использовать оксиды различных металлов, что позволило получить более ортогональный сигнал от чипа и тем самым повысить селективность датчика. Можно также предположить, что эта технология обладает воспроизводимостью и может быть легко внедрена в промышленности для изготовления чипов с аналогичными характеристиками, что действительно важно для производства датчиков типа «электронный нос»», − рассказывает Федор Федоров.

В ходе экспериментов было показано, что «электронный нос» способен улавливать разницу между пара́ми различных спиртов − метанола, этанола, изопропанола и н-бутанола, которые очень схожи по химическому составу и при низких концентрациях в воздухе трудно различимы. Кроме того, обнаружение высокотоксичного метанола в напитках и выявление различий между метанолом и этанолом имеет важное значение с точки зрения охраны здоровья и жизни людей.

В этом проекте обработка данных выполнялась методом линейного дискриминантного анализа (LDA) с использованием алгоритма распознавания образов, однако, это не исключает возможности применения для этой цели и других алгоритмов машинного обучения.

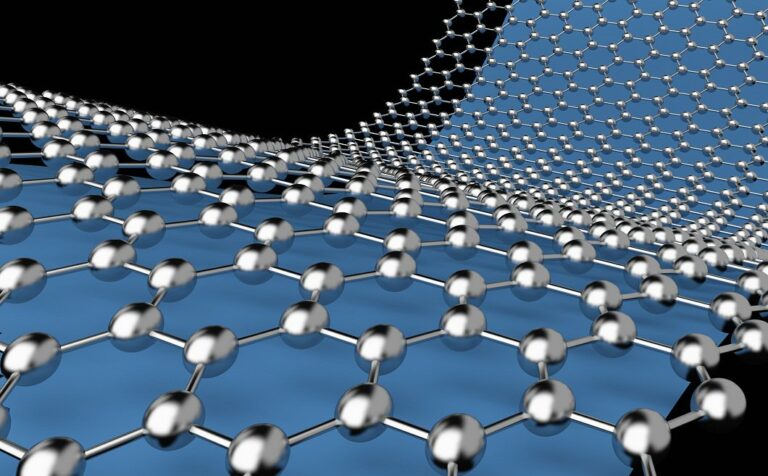

Хотя работа устройства пока обеспечивается при относительно высоких температурах − 200-400 градусов Цельсия, исследователи полагают, что повысить чувствительность и обеспечить работу датчиков при комнатной температуре можно, используя новые квазидвумерные материалы, в частности, MXenes, графен и другие. Ученые планируют продолжить работу в этом направлении и, в частности, оптимизировать материалы, используемые для снижения энергопотребления.

Исследование проводилось с участием специалистов Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина, Технологического института Карлсруэ (Германия), Московского физико-технического института (МФТИ) и компании Breitmeier Messtechnik GmbH (Германия).

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В серии экспериментов макакам-крабоедам давали смотреть видеозаписи с участием знакомых и незнакомых сородичей в разных вариантах социальных взаимодействий. Наблюдая за реакцией животных и оценивая, сколько времени обезьяны смотрели на экран, биологи выяснили, сцены какого характера интересовали их больше всего. Оказалось, что предпочтения макак напоминают человеческие.

Принято считать, что люди с развитыми когнитивными способностями отличаются высокими моральными принципами. Ученые из Великобритании решили проверить этот тезис научными методами и пришли к противоположному выводу.

Подобрать тип физической активности, который лучше всего подходит человеку, можно исходя из особенностей его характера. Психологи из Великобритании определили, что люди с разными чертами личности получают больше удовольствия от разных видов спорта.

В июне 2025 года ВК покинули 1,2 миллиона авторов контента. Это резкое ускорение их бегства в сравнении с предшествующими месяцами. Одновременно число авторов на других платформах растет, в результате по этому показателю соцсеть обогнал не только Telegram, но и запрещенный Instagram*. Причиной происходящего многие наблюдатели посчитали совокупность решений менеджмента компании за последние годы.

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно