Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В НИУ ВШЭ научились измерять время принятия решения

Ученые НИУ ВШЭ разработали алгоритм расчета индивидуальной длительности принятия решения. Алгоритм можно использовать для оценки нарушений процесса принятия решения и двигательных функций у пациентов с различными заболеваниями.

Результаты исследования опубликованы в PLOS One. Работа выполнена при поддержке мегагранта правительства России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Скорость и точность реакции человека в постоянно меняющейся среде имеют решающее значение для его адаптации. Чем более предсказуемо само событие для человека, тем быстрее и точнее его реакция. Предсказуемым событие может сделать подсказка о его скором появлении. Например, желтый сигнал светофора является подсказкой о том, что скоро можно переходить дорогу. Но перейти ее можно только на зеленый — стимул к запуску действия.

В реакции — периоде между стимулом к запуску действия и самим действием — ученые выделяют три фазы: анализ стимула, принятие решения о характере ответа и выполнение действия. Принятие решения не зависит от других фаз, то есть может произойти до сигнала к запуску действия, как в примере с желтым сигналом светофора. В таком случае эта фаза называется подготовительным периодом.

На примере со светофором можно увидеть: наличие подсказки о скором появлении стимула снижает время реакции на этот стимул — за счет переноса фазы принятия решения до самого стимула. Это подтверждают и научные эксперименты. Ученым давно известен так называемый эффект подготовительного периода: чем больше времени затрачивается на подготовку, тем быстрее мы реагируем на сам стимул.

В экспериментах задачи с подсказкой позволяют оценить время принятия решения (подготовительный период) и время моторной реакции отдельно друг от друга. Однако до сих пор исследователи не научились точно измерять подготовительный период в таких задачах — он задается экспериментатором вручную. Ученые ВШЭ решили разработать эффективный алгоритм, позволяющий определить индивидуальную длительность этого процесса.

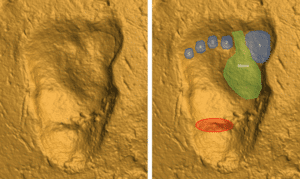

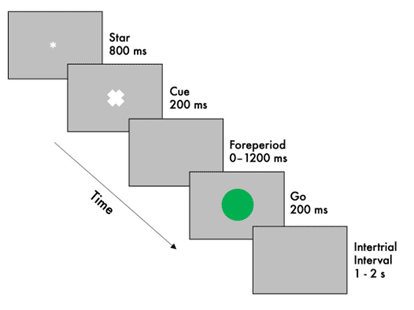

Для этого они использовали классическую задачу с подсказкой. В каждой пробе участнику предъявлялась подсказка определенной формы. В зависимости от формы нужно было нажать стрелку — вправо или влево. Нажимать требовалось не сразу, а лишь после того, как исчезнет подсказка и появится сигнал к нажатию — зеленый круг. Время между исчезновением подсказки и появлением сигнала к нажатию и является подготовительным периодом в процессе принятия решения о нажатии.

Каждый участник выполнял 120 проб. Пробы делились поровну на три условия в зависимости от длительности подготовительного периода: в 40 пробах зеленый круг появлялся сразу после подсказки, еще в трети — через 1,2 секунды. В оставшихся пробах время между исчезновением подсказки и сигналом к нажатию было адаптивным. Адаптивный алгоритм подстраивался под индивидуальное время подготовительного периода конкретного испытуемого, которое рассчитывалось на основании его предыдущих проб.

Всего в эксперименте участвовало 67 человек. Их разделили на две группы в зависимости от сложности задачи. В простой задаче подсказки о том, какую кнопку нажать, различались только по форме: квадрат или крестик. В сложной задаче необходимо было учитывать как форму, так и угол поворота стимула. Ожидаемо, что в группах со сложной задачей времени на принятие решения требуется больше. Затем ученые проанализировали время реакции испытуемых в зависимости от группы и условий пробы.

Если подготовительный период отсутствовал (стимул к нажатию появлялся сразу после подсказки), время между этим стимулом и реакцией было больше в группе со сложной задачей по сравнению с простой. Это говорило о том, что в сложной задаче времени на принятие решения нужно больше, но не позволяло оценить его отдельно от времени моторной реакции.

Если подготовительный период составлял 1,2 секунды, время реакции было одинаковым независимо от сложности задачи. Это свидетельствовало о полном переносе процесса принятия решения в подготовительный период. Однако это все еще не давало представления об индивидуальном времени принятия решения.

«Анализ проб с адаптивным алгоритмом показал, что подготовительный период длился дольше в группе со сложной задачей. При этом время реакции было одинаковым в обеих группах. Таким образом, только использование адаптивного алгоритма позволяло оценить реальное время принятия решения, которое в данном случае зависело от сложности задачи», — объясняет руководитель исследования и автор методики, ведущий научный сотрудник Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Алексей Тумялис.

В отличие от других подходов к оценке времени принятия решения, адаптивный алгоритм дает оценку прямо во время выполнения задачи, а не после нее. Более того, он позволяет манипулировать процессом выполнения задания. Это может быть полезным как для исследования параметров принятия решения, так и для использования алгоритма в практических целях. Алгоритм можно использовать для оценки нарушений процесса принятия решения и двигательных функций у пациентов с различными заболеваниями.

Некоторые заболевания (тревожность или шизофрения) затрагивают только процесс принятия решения, другие (болезнь Паркинсона) — только моторные функции, тогда как третьи (инсульт) приводят к нарушению как моторных, так и когнитивных функций. Предложенный алгоритм позволяет оценить эти функции изолированно, поскольку отдельно измеряет время моторной реакции и время принятия решения индивидуально для каждого пациента. В настоящее время готовится исследование по трансляции разработанной методики в клиническую экспериментальную практику на базе Лаборатории медицинских нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, созданной совместно с РНИМУ имени Н. И. Пирогова в рамках Программы Приоритет-2030.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно