Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Кольском научном центре определили причины изменения численности и разнообразия микроскопических водорослей

В последние десятилетия количество фитопланктона в озерах планеты значительно выросло, что часто связывают с глобальным потеплением. Ученые Кольского научного центра РАН изучили диатомовые водоросли норвежского озера Раббватнет и выявили другие возможные причины изменения их численности.

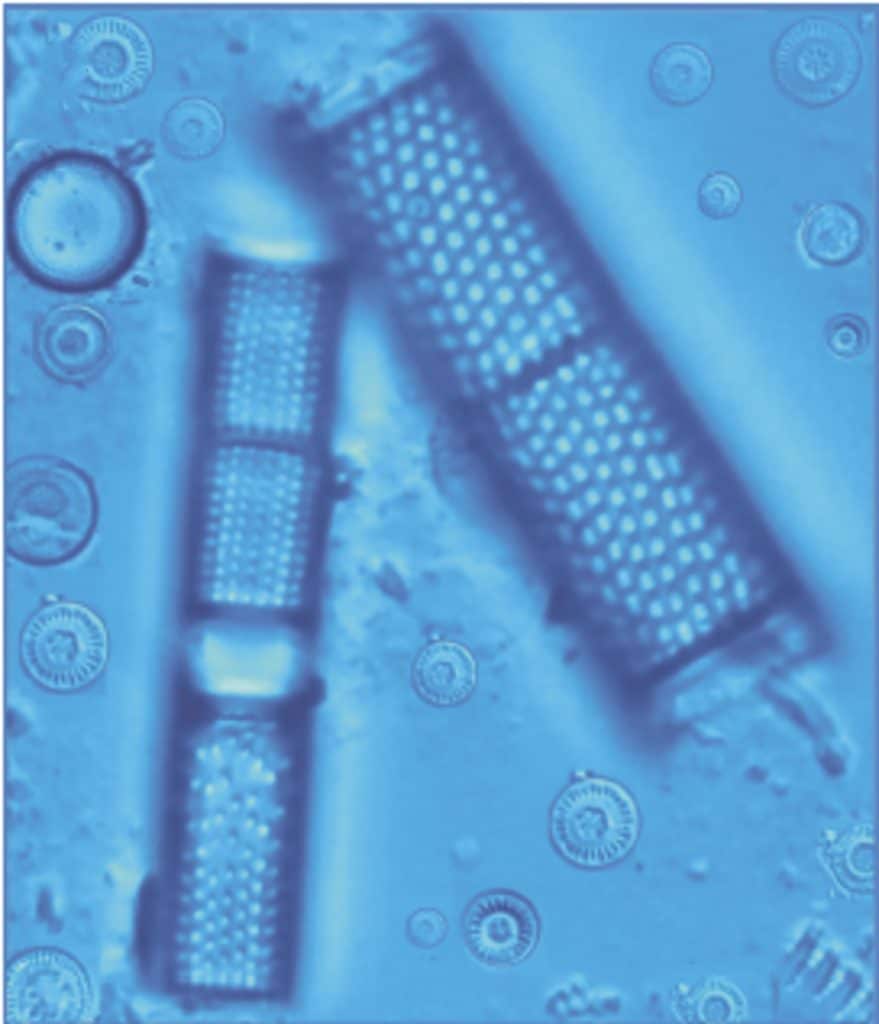

Диатомовые водоросли представляют собой одноклеточные организмы, окруженные оболочкой из кремнезема (оксида кремния). Особые свойства этой оболочки, предназначенной для улавливания светового потока, используют, в частности, для производства солнечных батарей. Способность диатомей к синтезу неорганических веществ позволяет использовать их в создании полупроводников и сверхпрочных биокомпозитов.

Трудно переоценить важность диатомовых водорослей в пищевой цепочке водных экосистем и формировании состава земной атмосферы: они обитают практически во всех водоемах Земли. В процессе фотосинтеза диатомеи вырабатывают почти четверть всего атмосферного кислорода и связывают до сорока процентов органического углерода.

Удивительно широкое распространение диатомовых водорослей сочетается с их сверхчувствительностью к изменениям окружающей среды. Любые изменения температуры и содержания примесей в воде, солнечной радиации и других параметров приводят к изменению видового состава.

Кремнеземные оболочки погибших водорослей оседают на дно и отлично сохраняются на протяжении многих лет. Связав предпочтительные условия обитания определенного вида водорослей и его количество в донных отложениях, можно использовать диатомовый анализ для реконструкции изменений климата и качества окружающей среды.

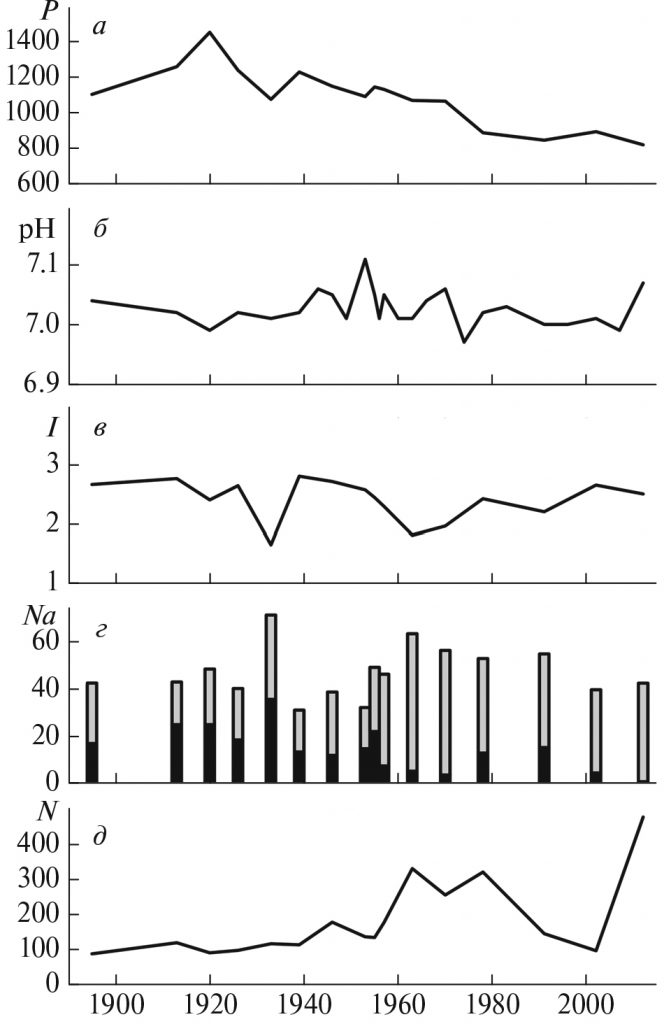

Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра провели диатомовый анализ небольшого субарктического озера Раббватнет (северная Норвегия) за период с 1895 по 2012 годы. Данные, полученные при анализе видового состава донных отложений, сопоставили с древесно-кольцевой хронологией Мурманской области и информацией метеорологической станции Вардё.

С 1940-х годов расположенное в приграничной с Россией зоне озеро подвергается влиянию атмосферных выбросов диоксида серы и тяжелых предприятия «Печенганикель». Самые высокие концентрации тяжелых металлов в озерных отложениях начиная с 1970-1980-х годов связаны с началом переработки норильской руды с высоким содержанием серы. По сравнению с этим периодом в настоящее время выбросы SO2 сократились в четыре раза.

Анализ донных отложений показал, что для второй половины XX века характерны существенные изменения состава и численности диатомовых комплексов озера. Метеорологические данные показывают тенденцию повышения температуры воздуха с 1895 по 2012 годы с примерно одинаковой скоростью до 0,012 градуса в год. В последнее десятилетие темпы роста температуры различаются в зависимости от сезона: осенью потепление наиболее интенсивное, весной – наименьшее. Летом в последние десять лет средняя температура даже понижается.

Рост поверхностной температуры озер в последние десятилетия значительно превышает рост температуры воздуха. Согласно общепринятой гипотезе, в потеплении воздуха виноваты антропогенные выбросы углекислого газа. Однако увеличение его концентрации в атмосфере за счет обменных процессов между атмосферой и океаном может значительно превышать все, что производит человек, и решающую роль в процессах углеродного обмена и переноса углерода в глубокие слои океана играют диатомеи.

С воздействием углекислого газа на температуру воздуха сопоставимы изменения солнечной радиации. Они могут объяснить до половины потепления в двадцатом веке и до 35 процентов роста температуры с 1980-х годов. Если учесть непрямое воздействие (космических лучей – на облачный покров, а ультрафиолетовой радиации – на химический состав атмосферы и озоновый слой), то вклад солнечной активности в изменения климата возрастает.

Температурные пики в изучаемой местности были отмечены значительно раньше, чем стала повышаться общая численность диатомовых. Обычно повышение температуры воды вызывает термическое расслоение водоемов и приводит к появлению небольших диатомовых водорослей, например, рода Cyclotella. Однако в последние десятилетия количество представителей этого рода уменьшилось, в то же время численность более крупных диатомовых водорослей, например, Aulacoseira alpigena, увеличивалась.

Характеристики диатомового сообщества могут меняться не только вследствие потепления или похолодания, но и в связи с изменением pH и содержания питательных веществ, а также с загрязнениями. Однако исследования показали, что эти параметры в изучаемый период не менялись или менялись несущественно.

С 1920-х годов концентрация фосфора, ограничивающего рост диатомей, в воде озера постепенно снижалась, но в целом оставалась типичной для арктических озер. Значения pH на протяжении всего изучаемого периода менялись от 7 до 7,05, что свидетельствует о нейтральном статусе воды. Даже значительные выбросы соединений серы предприятиями «Печенганикеля» во второй половине XX века не спровоцировали превышение его естественного фона.

Весеннее цветение под ледяным покровом арктических озер указывает нам на то, что низкая температура не препятствует росту фитопланктона. Огромную роль играет в биопродуктивности диатомовых водорослей солнечная радиация. Особенно явно это влияние проявляется в высоких широтах. Для фотосинтеза крайне важны условия освещенности –солнечное излучение видимого спектра, продолжительность дня, прозрачность воды, облачность. Облака над покрытыми льдом озерами могут существенно увеличить дозу солнечного излучения за счет многократного рассеяния.

Большинство диатомей имеют пики поглощения солнечного излучения в диапазоне длин волны около 400 нанометров (синий свет) и 680-750 нанометров (ближнее инфракрасное и инфракрасное излучение). Негативно влияет на фитопланктон УФ-Б излучение (280–315 нанометров), хорошо поглощаемое атмосферным озоном. В последнее десятилетие прошлого века наблюдалось значительное снижение содержания атмосферного озона, сопровождаемое снижением общей численности диатомового сообщества озера Раббватнет. Ученые Кольского научного центра полагают, что это снижение вызвано повреждающим действием УФ-Б излучения.

Максимумы общей численности диатомей в 1965 и 1980 годах совпали с максимумами прироста годичных колец деревьев Кольского полуострова. При изучении ширины колец деревьев было обнаружено, что спектральное солнечное излучение является одним из основных солнечных агентов, влияющих на рост деревьев за Полярным кругом.

Прямые измерения на борту спутника Solar Radiation and Climate Experiment показали: с 2004 по 2007 годы на фоне спада одиннадцатилетнего солнечного цикла изменения солнечного излучения в видимом и инфракрасном диапазонах спектра были противоположны вариациям в УФ-диапазоне и интегральной солнечной радиации, то есть на фоне общего снижения солнечной активности увеличивались наблюдаемые потоки солнечного излучения в видимом диапазоне. Наблюдаемое изменение потоков ССИ в данном спектральном диапазоне может являться значимым для состава и температуры атмосферы.

Авторы делают вывод, что рост численности диатомовых водорослей в озере Раббватнет и других арктических озерах в основном связан не с температурой воздуха, а с увеличением фотосинтетически активных потоков солнечного излучения, зарегистрированных измерениями SORCE. Однако полностью исключить влияние других факторов (в том числе и изменение температуры воды) нельзя. Необходимо провести дальнейшие исследования диатомовых сообществ в арктических озерах, так как это откроет новые аспекты применения диатомей в палеоклиматологии.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно