Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Арктические микроводоросли установили абсолютный рекорд минимума света, достаточного для фотосинтеза

Группа европейских ученых, дрейфуя в Северном Ледовитом океане во время экспедиции MOSAiC, зафиксировала фотосинтез у подледных микроводорослей, которым хватило рекордно малого количества солнечного света. Новые данные опустили порог возможного фотосинтеза в четыре раза и приблизили его к теоретическому минимуму.

Львиную долю всей биомассы на Земле составляют растения — согласно подсчетам 2018 года, они занимают 80% всего живого. Для успешного существования растениям нужны условия, подходящие для фотосинтеза. Но большую часть поверхности планеты занимает вода, а в океанах и морях фотосинтез может происходить только в эвфотической зоне, слое, куда достают солнечные лучи. В этой толще образуется до 90% атмосферного кислорода, поэтому ее объем — ключевой фактор в расчетах первичной продукции, то есть органики в океане.

Нижняя граница эвфотической зоны проходит на глубине, куда проникает лишь 1% солнечного света, то есть 20 микромолей фотонов на квадратный метр в секунду (на поверхности этот уровень обычно равен 2000 микромолям). Хотя теоретически минимальное количество света для прироста органики должно составлять около 0,01 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду, на практике еще не выяснили, насколько глубоко этот порог простирается, где точная граница, после которой фотосинтез невозможен.

Для водорослей, живущих подо льдами, фиксировали минимальные значения солнечного света в 0,17 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду, что все еще выше теоретической границы. Однако недавно группа европейских исследователей Арктики обнаружила, что морские одноклеточные водоросли способны наращивать биомассу при среднесуточной освещенности, близкой к теоретическому минимуму. Этот уровень рекордный и на порядок ниже предыдущих наблюдений. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

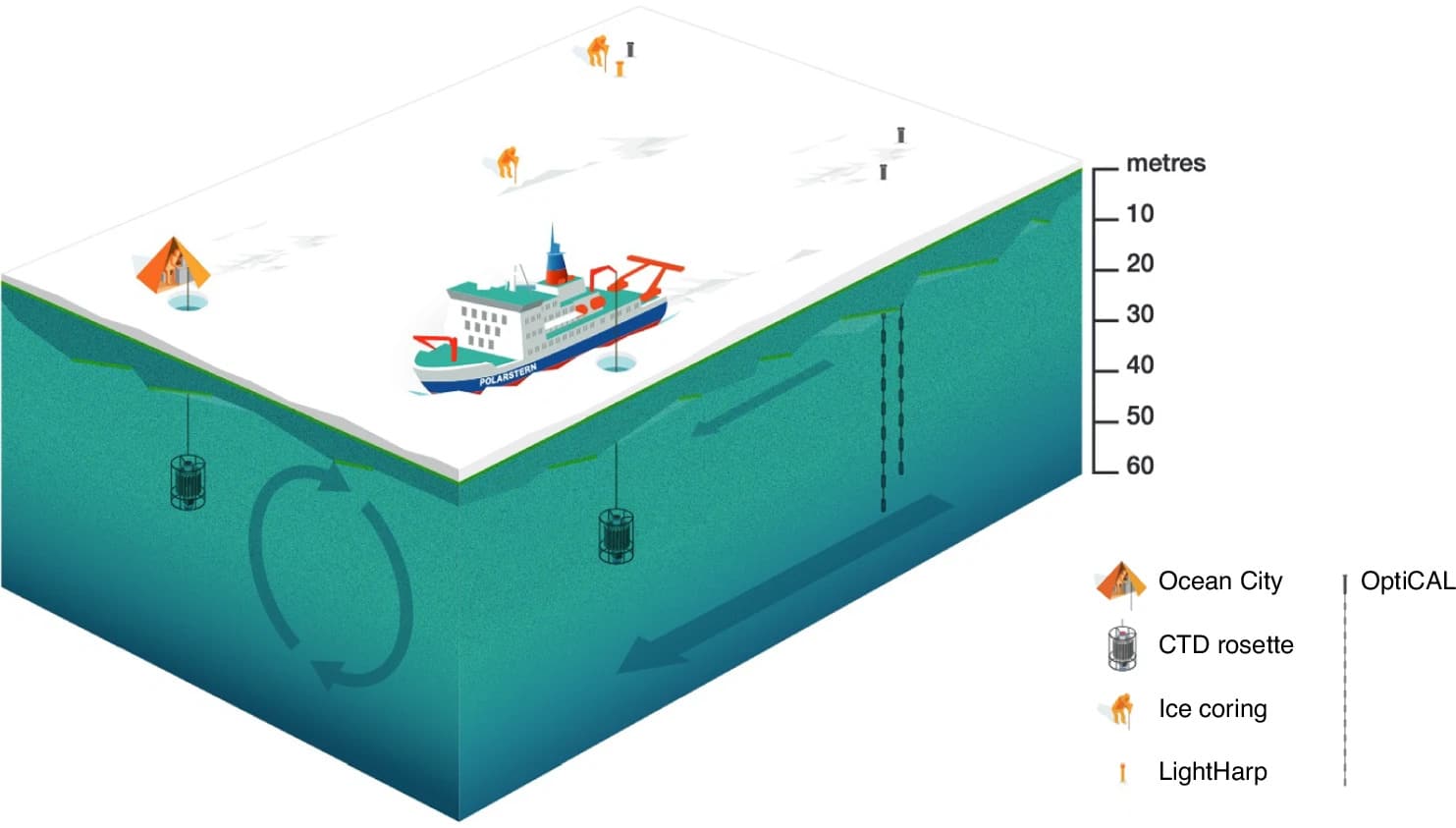

Арктическая экспедиция MOSAiC собирала данные с сентября 2019-го по октябрь 2020 года. Исследовательское судно дрейфовало по Северному Ледовитому океану вместе со льдинами, пока ученые собирали пробы водной толщи и морского льда. Затем специалисты измеряли, сколько микроводоросли синтезировали новых клеток, первичной продукции (по фиксации изотопа углерод-14), а также определяли концентрацию хлорофилла а — самой распространенной формы хлорофилла.

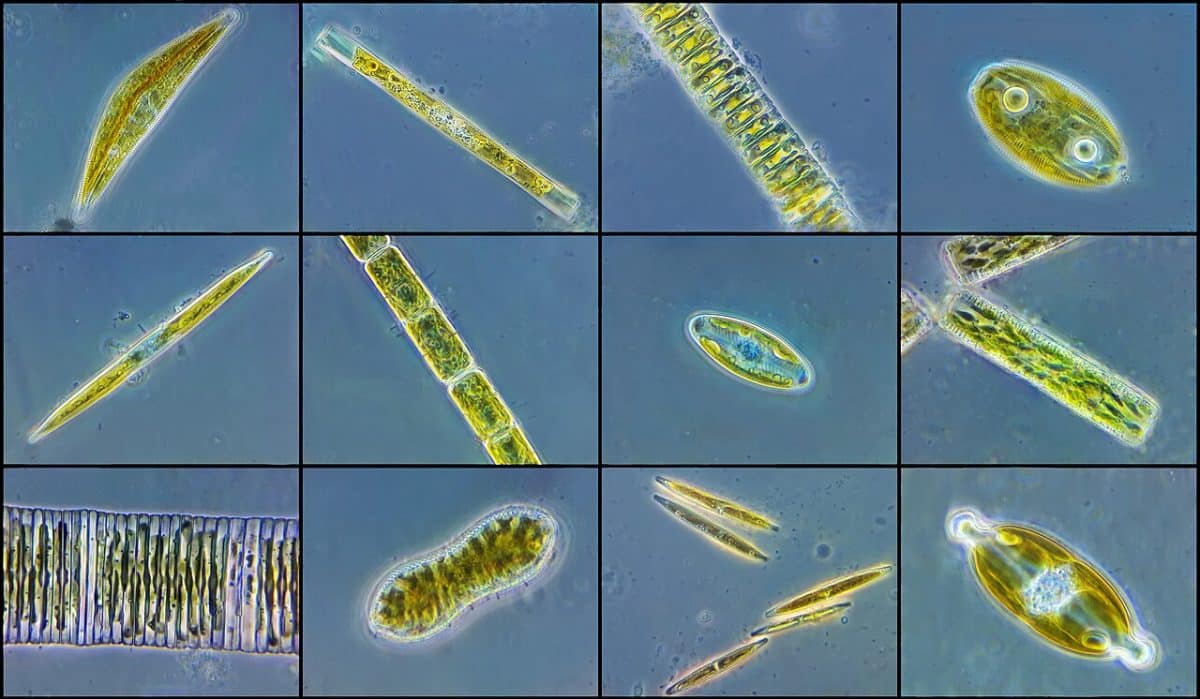

Последний метод показал, что фотосинтез у диатомовых водорослей начался 28 марта 2020 года — их пробы собрали с глубины 11 метров подо льдом — и продолжался следующие семь дней. Другие пробы с глубины 20 метров подтвердили эту дату: световая микроскопия выявила, что количество клеток диатомей (в основном Pseudo-nitzschia) увеличилась после 28 марта.

Далее ученые измерили уровень освещенности, при которой начался фотосинтез, в верхнем 50-метровом слое воды. Датчики зафиксировали, что 28 марта среднесуточный уровень солнечного света достигал 0,04 ± 0,02 микромоля фотонов на квадратный метр в секунду. После этого по экспоненте выросла концентрация хлорофилла а, что, как подчеркнули авторы статьи, стало прямой реакцией на появление света. Ведь другие источники энергии (дыхание и поглощение органики) были доступны зимой, но накопление биомассы началось именно на свету.

Если сравнить новые данные с предыдущими наблюдениями, то известный порог освещенности, при котором возможен фотосинтез, снизился в четыре раза и приблизился к теоретическому минимуму. В то же время почти вдвое углубилась зона, где этот процесс доступен, — с 23 до 54 метров (при учете коэффициента затухания).

Как отметили специалисты, результаты исследования доказывают, что эволюция до удивительной степени оптимизировала эффективность фотосинтеза.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии