Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

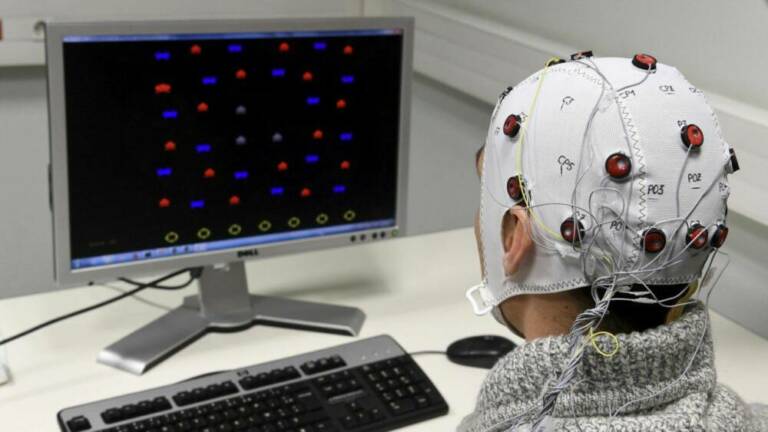

Разработана система для создания более «умных» интерфейсов мозг-компьютер

Специалисты из Сколтеха, INRIA и RIKEN Advanced Intelligence Project исследовали возможности нескольких современных алгоритмов машинного обучения по решению определения умственной нагрузки и аффективных состояний человека. Разработанное программное обеспечение может быть использовано при создании более «умных» интерфейсов мозг-компьютер (ИМК), которые могут найти применение в медицине и других областях.

Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Systems, Man, and Cybernetics. ИМК обеспечивает связь между мозгом человека и компьютером, позволяя человеку управлять различными устройствами, такими как рука робота или инвалидное кресло, по сигналу, поступающему от головного мозга (активный ИМК).

ИМК также позволяет отслеживать и классифицировать психоэмоциональные состояния человека (пассивный ИМК). Сигналы мозга, поступающие в ИМК, как правило, измеряют при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ) – распространенного неинвазивного метода измерения электрической активности головного мозга.

Получаемые в результате ЭЭГ «сырые» данные в виде непрерывных сигналов должны подвергнуться достаточно основательной обработке, прежде чем они смогут обеспечить точное определение умственной нагрузки и аффективных состояний человека, что является необходимым условием для корректной работы пассивного ИМК.

Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные данные свидетельствуют о том, что точность этих измерений недостаточна даже для решения таких простых задач, как определение различия между высокой и низкой умственной нагрузкой, не говоря уже об их использовании в практических приложениях.

«Такая низкая точность измерений обусловлена чрезвычайно сложным устройством человеческого мозга. Представьте себе, что наш мозг – это огромный оркестр, в котором участвуют тысячи инструментов, а нам нужно при помощи ограниченного числа микрофонов и датчиков выделить характерное звучание каждого отдельного инструмента», − отметил один из авторов статьи, профессор Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE) Анджей Чихоцкий.

Из этого следует, что для решения задач классификации данных ЭЭГ и распознавания различных паттернов головного мозга требуются более надежные и точные алгоритмы. Профессор Чихоцкий и его коллеги рассмотрели две группы алгоритмов машинного обучения, классификаторов на основе римановой геометрии (RGC) и сверточных нейронных сетей (CNN), которые неплохо зарекомендовали себя в активных ИМК.

Исследователи решили выяснить, справятся ли эти алгоритмы не только с так называемыми воображаемыми двигательными задачами, в которых испытуемый представляет в своем воображении определенные движения конечностей, в реальности не совершая их, но и с задачами оценки умственной нагрузки и аффективных состояний.

Ученые провели своего рода «конкурс» для семи алгоритмов, два из которых ученые разработали самостоятельно путем оптимизации хорошо зарекомендовавших себя римановых алгоритмов. В одном из двух экспериментов использовалась типичная для ИМК схема, в которой алгоритмы сначала обучались на данных об определенном испытуемом, а затем на нем же и тестировались.

Второй эксперимент проводился без привязки к определенному испытуемому, а эта схема гораздо сложнее, так как у разных людей активность мозга может быть очень разной. В экспериментах использовались реальные данные ЭЭГ из более ранних экспериментов одного из авторов статьи Фабьена Лотте и его коллег, а также база данных DEAP, где собраны данные по анализу эмоциональных состояний человека.

Ученые обнаружили, что глубокая нейронная сеть обошла всех своих «конкурентов» в решении задачи оценки умственной нагрузки, но при этом плохо справилась с задачей классификации эмоциональных состояний, а вот два алгоритма с римановой оптимизацией неплохо проявили себя в решении обеих задач.

В статье авторы делают вывод о том, что использовать пассивный ИМК для классификации аффективных состояний гораздо сложнее, чем для оценки умственной нагрузки, а калибровка алгоритма без привязки к определенному испытуемому пока дает существенно более низкую точность.

«На следующих этапах исследования мы планируем использовать более сложные методы на основе искусственного интеллекта (ИИ) и, в первую очередь, методы глубокого обучения, с помощью которых можно выявлять самые незначительные изменения в сигналах и паттернах мозга.

Глубокие нейронные сети можно обучать на больших наборах данных, содержащих информацию о большом количестве испытуемых, различных тестовых сценариях и условиях испытаний. Искусственный интеллект, создание которого стало настоящей революцией, может оказаться весьма полезным для ИМК и решения задач распознавания человеческих эмоций», − сказал Чихоцкий.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно