Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В БФУ рассказали, как цифровые технологии меняют язык

В День русского языка Татьяна Цвигун, кандидат филологических наук, советник при ректорате по вопросам русского языка и развития гуманитарного образования БФУ имени И. Канта, делится своими размышлениями о том, как развитие искусственного интеллекта и нейросетей меняет облик филологической науки.

«Цифровая лингвистика — такое словосочетание давно перестало выглядеть странным. Для современного филолога это реальность, причем довольно продуктивная, — отмечает Татьяна Цвигун. — Цифровая лингвистика и, шире, цифровая гуманитаристика активно развивается, она открывает новые возможности не только для научных исследований, но и для образовательных программ. Без тех возможностей, которые дает «цифра» ученым-гуманитариям, сегодня просто невозможно представить целый ряд самых передовых научных разработок».

Самый показательный пример — Национальный корпус русского языка, электронный онлайн-корпус текстов на русском языке, поражающий своим объемом: на настоящий момент он включает свыше двух миллиардов словоупотреблений. Это очень мощный исследовательский инструмент, основанный на системе обработки big data (больших данных), работа с ним позволяет исследователю почти моментально формировать массивы примеров из русскоязычных текстов с учетом необходимых лингвистических параметров.

Достаточно сравнить это с тем, как филолог работал с материалом еще 20-30 лет назад: просматривал тексты, составлял картотеки примеров — это был долгий и кропотливый процесс первичной обработки информации, отнимавший много времени и сил. Ведь без статистики проверка научных теорий, и в филологических исследованиях в том числе, часто невозможна. Новые технологии эту часть филологического поиска берут на себя, они дают ученому возможность быстро находить нужную информацию и в большей мере сосредоточиться на ее осмыслении, концептуализации, на проработке механизмов, которые лежат в основе тех или иных языковых явлений.

«Цифровой академик»: воображаемое или реальность?

Сможет ли искусственный интеллект заменить лингвиста, полноценно занять его место? Ответить на этот вопрос, считает Татьяна Цвигун, пока ещё довольно сложно. С одной стороны, обучаясь на реальных образцах речи, искусственный интеллект, по остроумному выражению одного из современных исследователей, «косплеит» то, с чем он работает, и можно допустить, что в какой-то момент он начнет «косплеить» и своего учителя — исследователя, который работает с большими языковыми моделями. Основа искусственного интеллекта — это своеобразная система зеркал: ИИ отзеркаливает все, с чем имеет дело. И тут встает вопрос: а с чем он будет иметь дело в ближайшем будущем?

«Вместе с тем наука, и гуманитарная в особой мере, это не только систематизация и анализ данных, но и творчество, инсайт. Способна ли нейросеть, встав на позицию исследователя, так же, как и он, креативить, проявлять научную фантазию? Пока скорее нет. Однако скорость появления и развития технологических решений настолько высока, что даже за относительно небольшое время, в которое я пытаюсь следить за тем, что происходит в нейросетях, отчетливо видно, как у нейросетей меняется речевой профиль, как возникает вербальный портрет «нейроавтора», партнера человека по творчеству», — отмечает исследователь.

Нейросети уже вовсю пишут исследовательские тексты — университетские преподаватели делятся историями, как студенты выдают нейротексты за свои курсовые или дипломные работы и даже за свои эссе — жанр, казалось бы, весьма субъективный, требующий присутствия личного тона и индивидуального взгляда. Хотя, конечно, граница перехода с нормального, «антропного» научного языка на «нейроязык» чувствуется довольно отчетливо.

Язык нейросети шаблонизирован, строится на штампах и формулах, в нем не найти того, чего мы ожидаем от хорошего научного исследования, ведь научный язык при всей его подчеркнутой строгости и стройности, тем не менее, может быть креативным. У цифрового «исследователя» всего этого пока нет, его тексты — это имитационные продукты, равно как и художественные произведения, которые создает ИИ. Но игнорировать процессы, которые происходят в технологиях «здесь и сейчас», в непосредственной близости с нами, исследователь не может и не должен. Напротив, нужно понимать этот процесс, быть внутри его, видеть, как он развивается. С этой точки зрения искусственный интеллект, нейросети и их «речевая деятельность» сами по себе становятся для лингвиста новым объектом изучения — не менее интересным, чем тот язык, на котором мы говорим друг с другом.

«Алиса, придумай сказку»

Опыт общения с голосовыми ассистентами, построенными на нейросетях, наглядно демонстрирует, что, несмотря на впечатляющие успехи в генерации текстов, современные ИИ-системы все еще далеки от того, чтобы полноценно заменить человека в творческих задачах, требующих не только знаний и следования правилам, но и эмоционального интеллекта, личного опыта и способности выходить за рамки заданных ограничений.

Очень интересный пример — голосовой помощник «Алиса», разработка компании «Яндекс». «Алиса» активно входит в наш быт, мы общаемся с ней, осознавая, что это всего лишь программный код; однако это цифровой помощник с сильно выраженной антропностью, расположенностью к человеку. До определенного момента «Алиса» обладала весьма примечательной особенностью: она была способна отвечать на запросы пользователя достаточно дерзко, иногда даже невежливо. Это разделило пользовательскую аудиторию на тех, кого это раздражало, и тех, кто усматривал в этой способности «Алисы» близость к живому человеку со своей индивидуальностью. Сейчас программисты «Яндекса» «перевоспитали» голосовой ассистент — «Алиса» стала предельно вежливой, аккуратной, коммуникабельной, но… слишком уж правильной. И этот процесс «перевоспитания» искусственного интеллекта сам по себе представляет интересный объект для исследования и осмысления.

Исследователь рассказала, как тестировала «Алису» с точки зрения создания художественных текстов. Оказалось, что вложенный в голосовой ассистент этический протокол — настройка на вежливость, тактичность, уважительное отношение к человеку — не позволяет «Алисе» порождать по-настоящему креативные тексты с элементом интриги, неожиданности, опасности. Например, если попросить ее написать страшную сказку, она создаст текст, в котором будут соответствующие жанру образы и атрибуты: мальчик, старая кукла, чудовище, зубы, когти и тому подобное.

Но если попытаться заставить «Алису» развить сюжет этически неприемлемым действием — например, убийством, — она будет этого всячески избегать, предлагать более нейтральные варианты. И получается, что «Алиса» креативит ровно до того момента, пока в тексте не возникает сильное сюжетное напряжение — она уходит от него, этический протокол не позволяет ей создать интригу за гранью запрета, тогда как «антропный» автор способен преодолевать эту грань без особого труда. Поэтому на запрос «Алиса, расскажи сказку» голосовой ассистент обязательно придумает текст добрый, светлый, радостный, но… скучный.

Этот пример показывает, что, несмотря на широкие возможности, современные ИИ-системы все еще ограничены в своей способности создавать по-настоящему креативные и эмоционально насыщенные тексты. В отличие от человека, ИИ содержит в себе «запрет на ошибку», и это лишает его возможности выходить за рамки заложенных в него правил и ограничений.

Именно поэтому, считает Татьяна Цвигун, писателям и поэтам пока не стоит опасаться, что ИИ полностью заменит их: «Нейросеть воспитывается на определенном материале, и у нее есть ограничения: она не может выдать больше того, что в нее заложено. ИИ обладает знанием, но он не может обладать сознанием». Тем не менее, эксперименты по созданию художественных произведений в соавторстве человека и ИИ, такие как проект Павла Пепперштейна «Пытаясь проснуться», показывают любопытные результаты и открывают новые горизонты для творческого взаимодействия человека и машины.

Все можно исправить

Татьяна Цвигун также затронула тему автоматического исправления ошибок в тексте, которое сегодня легко делают компьютерные программы. По ее мнению, это не должно восприниматься как что-то оскорбительное для человека.

«Не думаю, что использование такой формы цифровой помощи как-то оскорбительно действует на человека. В том мире, где мы сейчас живем, — а это очень быстрый мир, в котором приходится порождать большое количество текстов, — без такого помощника не обойтись, — считает эксперт. — Навык грамотного письма от этого вряд ли уйдет. Скорее бОльшую опасность представляет то, что уходят привычные формы графики, письма: мы видим, что современные дети плохо пишут, им легче печатать, а это значит, постепенно исчезает письменная форма языка. Существующие же автоматизированные сервисы коррекции печатного текста помогают экономить время, работать с большими объемами текстов».

Цвигун подчеркнула, что сохранять грамотность человеку помогает врожденное или привитое чувство языковой культуры, а исправление ошибок, сделанных по невнимательности, — «довольно безобидная часть нашего взаимодействия с технологическими помощниками», тем более что за корректностью таких исправлений все-таки приходится внимательно следить.

Чтобы оставаться востребованным и эффективным в своей профессии, современному филологу необходимо осваивать новые инструменты и компетенции, связанные с цифровой обработкой и анализом языковых данных. Однако, как подчеркнула Татьяна Цвигун, этот процесс не должен восприниматься как угроза самому языку.

«Язык ничто не может обеднить и испортить, разве что его забвение. Язык всегда мудрее человека, он сам себя регулирует, сам решает, что следует принять и оставить, а от чего нужно избавиться. Язык выживет после каждого из нас и будет помнить о нас. Не мы управляем языком — это язык управляет нами», — уверена исследователь. По ее словам, язык развивается естественным путем и изменение некоторых его функций — органичная часть процесса, в основе которого лежит принцип экономии речевых усилий. Этот принцип движет язык вперед, на новый этап развития, и то, что мы иногда воспринимаем как упрощение, на самом деле является рождением нового, более адаптированного к современным реалиям языка.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

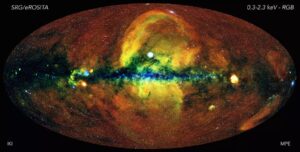

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно