Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Исследователи ИСИЭЗ НИУ ВШЭ проанализировали степень доверия научному знанию в российском обществе и выявили факторы, которые влияют на восприятие. Оказалось, что доверие к науке больше зависит от повседневного опыта, социальных ожиданий и представлений о пользе, а не от объективных знаний.

Статья опубликована в журнале «Мир России». Развитие науки и технологий — одно из ключевых условий социально-экономического прогресса. Доверие к науке важно в распространении знаний, принятии научных результатов и поддержке исследований. Международные опросы (Wellcome Global Monitor, Pew Research Center) показывают, что доверие к науке в мире довольно высоко. Однако в условиях быстрых социальных и политических изменений, таких как, например, пандемия, возникают новые вызовы, и доверие может снижаться.

Исследователи Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Иван Юдин и Валентина Полякова проанализировали данные Мониторинга инновационного поведения населения, проведенного в 2020–2021 годах, чтобы выяснить, есть ли различия в природе доверия разным научным областям и науке в целом и какие факторы влияют на это.

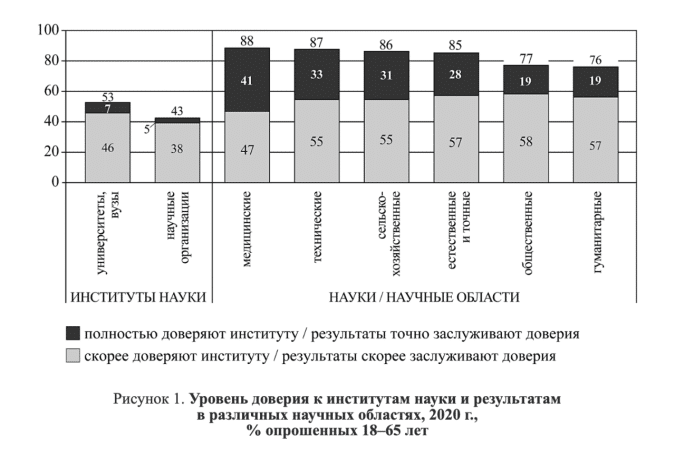

В опросе приняли участие более 6 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Респондентов спрашивали о степени их доверия к институтам науки, а также о том, насколько заслуживают доверия результаты, получаемые в шести научных областях (рис. 1). Оказалось, что университетам и вузам доверяют 53% опрошенных, а научным организациям — 43%. Наибольшего доверия заслуживают результаты в области медицины (41%), а наименьший уровень доверия наблюдается в отношении результатов общественных и гуманитарных наук: безоговорочно им доверяют всего по 19%.

© Юдин И.Б., Полякова В.В. (2025). Роль научной грамотности и представлений об ученых в доверии к науке и научным результатам. Мир России

Чтобы понять, что влияет на эти результаты, исследователи оценили четыре фактора, лежащие в основе доверия: мотивация ученых, научная грамотность, восприятие выгод и рисков развития науки и культурная вовлеченность в науку.

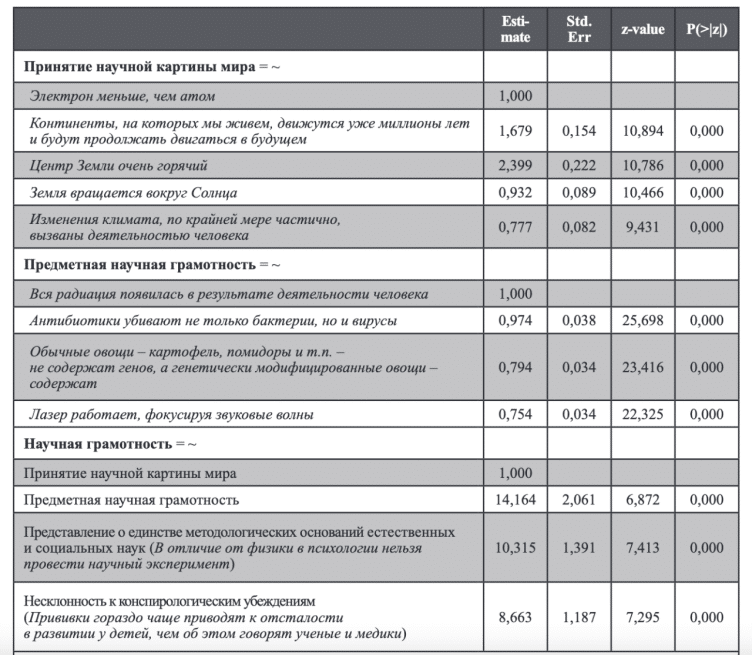

Чтобы оценить мотивацию, участников опроса просили оценить степень согласия с утверждениями: «ученые помогают решать трудноразрешимые задачи», «большинство ученых хотят работать над такими задачами, которые делают жизнь обычного человека лучше», «ученые — это увлеченные люди, которые работают на благо человечества». Научная грамотность оценивалась с помощью теста на знание базовых научных фактов из школьной программы, понимание отдельных явлений, научных достижений и процедур. При этом респондентам предлагалось определить, какие утверждения из теста являются верными, а какие нет (например, «Земля вращается вокруг Солнца», «электрон меньше, чем атом», «лазер работает, фокусируя звуковые волны» и другие).

Восприятие выгод и рисков развития науки и технологий оценивалось на основании согласия или несогласия с суждениями: «от развития науки и технологий в целом больше пользы, чем вреда», «наука и техника делают нашу жизнь более легкой и комфортной», «сегодня люди придают слишком большое значение достижениям науки и техники, забывая о духовной стороне жизни», «достижения науки и техники могут иметь неожиданные опасные последствия для здоровья человека и окружающей среды».

Культурная вовлеченность в науку измерялась с помощью индекса потребления научной информации, который зависит от того, насколько часто человек участвует в культурно-просветительских мероприятиях и читает, смотрит или слушает научно-популярный контент.

Результаты анализа показали, что доверие к науке преимущественно определяется социальными представлениями и установками, а не научной грамотностью населения и его культурной вовлеченностью в науку. Приверженность людей к позитивным стереотипам об ученых повышает шансы доверия институтам науки в 5,4 раза, а если говорить об отдельных областях, то наиболее выражена связь в случае с медицинскими и сельскохозяйственными науками: шансы доверия к результатам увеличиваются в 8–12 раз.

Принятие научной картины мира в 1,7 раза повышает шансы доверия институтам науки, но снижает их в отношении социально-гуманитарных областей в 0,6–0,7 раза. Вера в пользу науки положительно связана как с доверием к институтам, так и с доверием к результатам, сильнее всего повышая шансы в случае естественных и точных, а также технических наук — в 20–26 раз. Восприятие рисков развития науки и технологий отрицательно связано лишь с доверием институтам. При этом шансы доверия к результатам в естественных, точных, технических, а также в сельскохозяйственных науках повышаются в два раза. Регулярное потребление научной информации негативно связано с доверием к институтам науки (шансы снижаются в 0,76 раза), но позитивно с доверием к результатам в естественных и точных науках (повышаются в 1,4 раза).

«Наше исследование демонстрирует, что россияне в целом склонны доверять ученым и научным институтам. В основе доверия лежит убежденность в благих намерениях ученых и в том, что результатом развития науки является повышение качества жизни», — отмечает Валентина Полякова. Иван Юдин обратил внимание на ряд интересных закономерностей, выявленных в результате исследования: «С возрастом шансы доверия к научным результатам снижаются во всех научных областях, кроме сельскохозяйственных наук, а вот шансы доверия к научным институтам остаются неизменными. У женщин шансы доверия к научным институтам, а также к результатам в области гуманитарных наук выше, чем у мужчин. Горожане больше доверяют институтам, а также результатам естественных и точных, технических и медицинских наук. При этом в отношении результатов общественных и гуманитарных наук шансы доверия у сельских жителей, наоборот, оказываются выше».

По мнению авторов, выявленные взаимосвязи могут быть полезны при формировании научной политики. В случае кризиса доверия к науке в научной коммуникации следует большее внимание обращать на достижимые выгоды науки и их значимость в повседневной жизни.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Современный ритм жизни диктует новые правила, повышая спрос на быстрые и доступные решения. В погоне за экономией времени люди все чаще отдают предпочтение готовой еде, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, речь идет не только о привычных гамбургерах, наггетсах и картофеле фри, но и обо всех видах готовой еды, требующей минимальных усилий перед употреблением: полуфабрикаты, снеки, чипсы, лапша быстрого приготовления и даже консервы. Основная угроза заключается именно в составе этих продуктов, который зачастую скрывается от потребителей.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно