Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Гипергравитация сделала экзоскелет саранчи прочнее

Длительное воздействие условий гипергравитации на саранчу может повлиять на структуру экзоскелета насекомого. Это показал эксперимент в центрифуге. Саранча приспосабливалась к небольшой перегрузке: бедра насекомого увеличились в размерах, а ноги стали крепче.

Многие биологические материалы, такие как кость, дерево, хорошо адаптируются к физическим нагрузкам и становятся прочнее. Способность к такой адаптации, например, костей хорошо показывает модель американского врача и хирурга Гарольда Фроста, которую он назвал механостатом. Модель описывает изменение костей (ремоделирование) в зависимости от сил, которые воздействуют на них.

Фрост утверждал, что нагрузка на кость запускает процесс ремоделирования. По мнению ученого, существуют три вида таких нагрузок:

— «Отмирание», когда снижается костная масса и прочность костей;

— «Сохранение», когда костная масса и прочность костей остаются неизменными;

— «Импульсная нагрузка», когда увеличиваются костная масса и прочность костей.

На этапе как «отмирания», так и «сохранения» ремоделирование заменяет костный материал и устраняет микротрещины. На этапе «импульсной нагрузки» механическое воздействие на кость запускает реорганизацию дополнительного костного материала.

Иными словами, Фрост показал, что кости приспосабливаются к механическим изменениям, нагрузка их только укрепляет. Ту же самую мысль намного раньше высказывал немецкий врач Юлиус Вольф.

Пока что модель механостата применяли только к изучению прочности внутренних скелетов амфибий, птиц, рептилий и млекопитающих, которые составляют приблизительно 20 процентов от общего числа видов животных на земле. До недавнего момента механостат не использовали для исследования экзоскелетов членистоногих, которые представляют остальные 80 процентов видов животных.

Этот недочет попыталась исправить группа ученых из Бременского университета прикладных наук (Германия) под руководством Карена Стамма (Karen Stamm). Исследователи разобрались в вопросе, могут ли животные с экзоскелетами так же хорошо приспосабливаться к нагрузкам, как и животные с внутренними скелетами. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

У некоторых насекомых есть что-то вроде внешней твердой защитной «брони», тонкого, но очень крепкого покрова, состоящего из хитина, — кутикула. Этот экзоскелет защищает насекомое от механического и отчасти химического воздействия. Кутикула обладает прочностью, сравнимой с металлом (при сравнении на единицу веса).

Такая «броня» есть у саранчи. Именно на нее обратил внимание Стамм.

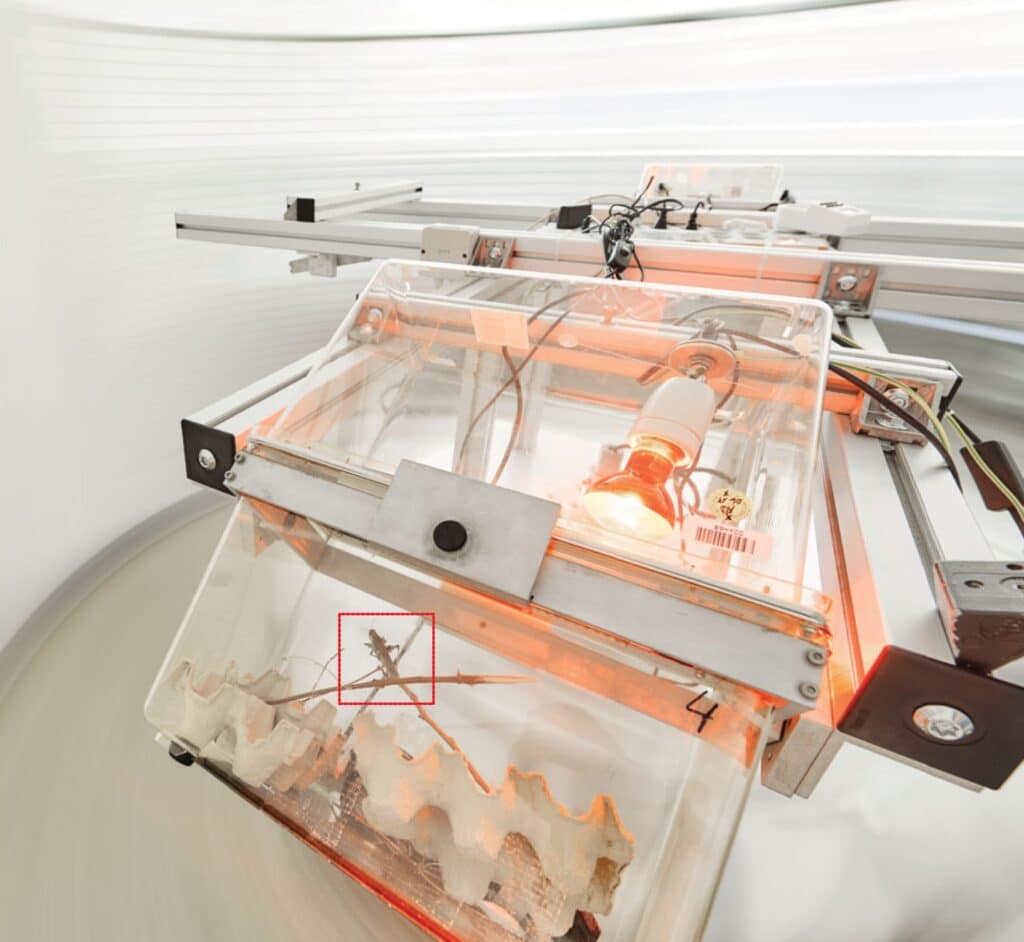

Ученые выращивали саранчу (Locusta migratoria) в течение нескольких недель в специально разработанной центрифуге, имитировавшей гипергравитацию — ускорение, которое создавало для насекомого аналог силы тяжести выше обычной.

Всего Стамм и его коллеги провели четыре испытания: при перегрузке в 1 g, которое не предполагало использование центрифуги, и при перегрузках в 3 g, 5 g и 8 g — уже в центрифуге. Через две недели после опытов ученые исследовали задние пары ног саранчи и проверили, какая сила требуется для их сгибания.

Команда Стамма обнаружила, что у насекомых, подвергавшихся перегрузке в 3 g, ноги были в 1,7 раза крепче, чем у саранчи, которая подвергалась перегрузке в 1 g. Биомеханические измерения и рентгеновская микротомография показали, что у первой группы бедро увеличилось примерно на 67 процентов.

У саранчи, подвергшейся перегрузке в 5 g, прочность конечностей оставалась почти такой же, как у группы, которая испытала перегрузку в 1 g. Саранча, проверенная при перегрузке в 8 g, в большинстве случаев погибала (не погибали те насекомые, которым давали «перерывы на обед», но никаких физиологических изменений у них не наблюдалось).

Ученые подытожили, что результаты их работы могут помочь ответить на фундаментальные вопросы о том, как биологические материалы в целом приспосабливаются и эволюционируют в условиях стресса, а также помогут инженерам в разработке материалов, способных адаптироваться к разным условиям эксплуатации.

В будущих исследованиях Стамм и его коллеги попытаются узнать, у каких еще насекомых может наблюдаться этот эффект, а также постараются выяснить механизмы, стоящие за этими изменениями.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые СГМУ имени В.И. Разумовского разработали новый способ оценки содержания двух активных компонентов — папаверина гидрохлорида (ПГХ) и дибазола (бендазола гидрохлорида, БДГ). Новый подход позволит существенно повысить точность и эффективность контроля качества лекарств, обеспечивая безопасность пациентов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии