Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Биологи нашли микробов, живущих на километр ниже морского дна

На глубине почти 1200 метров ниже океанского дна, там, где температура породы достигает 120 °C, ученые обнаружили массу живых и активных микроорганизмов-«гипертермофилов».

Привычную нам жизнь на Земле сопровождает обширная «темная биосфера» — крайне необычные сообщества экзотических организмов, населяющих литосферу планеты. Они не так многочисленны, как обитатели поверхности, но в целом составляют огромную массу, жизнь которой почти не исследована. Изучение этих микробов затрудняется еще и тем, что в норме они требуют экстремальных условий культивирования, да и добыть их с глубины совсем непросто.

Не так давно ученые добыли такие микроорганизмы с глубины 700-800 метров ниже дна Индийского океана. А авторам новой работы удалось добраться ниже километра, где температура достигает 120 °C, — и все равно найти жизнь. Об этом большая международная команда во главе с Каем-Уве Хинриксом (Kai-Uwe Hinrichs) из Бременского университета пишет в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые провели бурение в Нанкайской впадине, протянувшейся почти на 900 километров вдоль восточного берега японского острова Хонсю. Экспедиция, прошедшая на борту японского исследовательского судна Chinkyu, смогла поднять образцы с глубины почти 1200 метров ниже океанского дна. В этой зоне Филиппинская литосферная плита взаимодействует с Евразийской, и это один из самых сейсмически активных регионов на планете. Поэтому и температура с глубиной растет быстрее обычного, позволяя ученым ограничиться «всего лишь» 1000-метровым бурением для того, чтобы достичь областей, нагретых выше 100 °С.

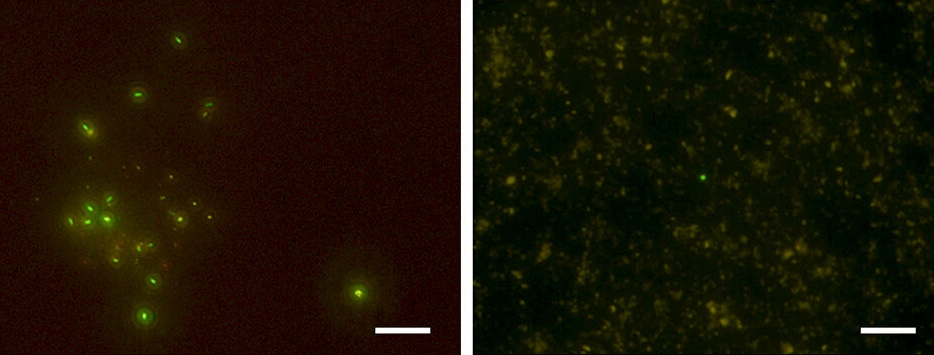

«Прежде лишь считаные бурения достигали такой глубины, на которой температура осадочных пород превышала 30 °С, — говорит профессор Хинрикс. — Цель нашей экспедиции T-Limit состояла в том, чтобы пробуриться на 1000 метров, в породы с температурой до 120 °С, — и мы преуспели». Работы проводили на глубине моря около 4800 метров, бур достиг 1180 метров ниже уровня дна. Анализируя поднятые образцы, ученые заметили, что с ростом глубины плотность микробного населения падает, а когда температура окружающей породы превышает 45 °С, практически исчезает.

Далее тянутся слои, почти лишенные живых клеток: при 50 °С их количество не превышает 100 на кубический сантиметр. Однако вместе с тем начинает повышаться присутствие бактериальных эндоспор — покоящихся форм, способных пережидать самые неблагоприятные условия. Их число достигало максимума при температуре около 85 °С, в 6000 раз превышая количество обычных вегетативных клеток. Ученые предполагают, что таким образом некоторые микробы способны дожидаться подходящих условий весьма долгое время, сравнимое с временными масштабами геологических процессов, — и переходить к вегетативному развитию, как только обстоятельства изменятся к лучшему.

К большому изумлению авторов работы, вегетативные клетки обнаружились еще глубже — ниже 1000 метров, где температура достигает 120 °С. При огромном давлении вода при этом еще не кипит, зато насыщена сульфатами и другими солями. Авторы обнаружили присутствие уксуснокислых и сульфатредуцирующих микробов — «гипертермофилов», адаптированных к подобной экстремальной среде.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии