Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

В галактиках встречаются как области со сниженной концентрацией газа и пыли, так и холодные межзвездные облака. Это области, занятые холодным веществом, где частота встречаемости атомов или частиц плазмы может быть на порядки выше, чем в окрестностях Солнечной системы сегодня. Она лежит в Местном межзвездном облаке, которое отнюдь не холодное и поэтому имеет очень низкую плотность вещества в межзвездном пространстве. Теперь группа американских ученых проанализировала траекторию Солнечной системы в последние миллионы лет и выяснила, что не так давно наши предки могли испытать на себе прохождение через одно из таких холодных и плотных облаков. Их работа об этом опубликована в Nature Astronomy.

Это исключительно сложная задача, поскольку границы многих межзвездных облаков определены только примерно, с ошибками и допусками в десятки световых лет. Кроме того, на траекторию движения Солнца влияет поле тяготения объектов, мимо которых оно движется, отчего со временем она изменяется. Тем не менее после тщательного анализа данных исследования HI4PI ученые пришли к выводу, что с заметной вероятностью приблизительно два миллиона лет назад наша система должна была пройти через «хвост» одного из таких холодных облаков, находящегося и сегодня не слишком далеко от Солнечной системы.

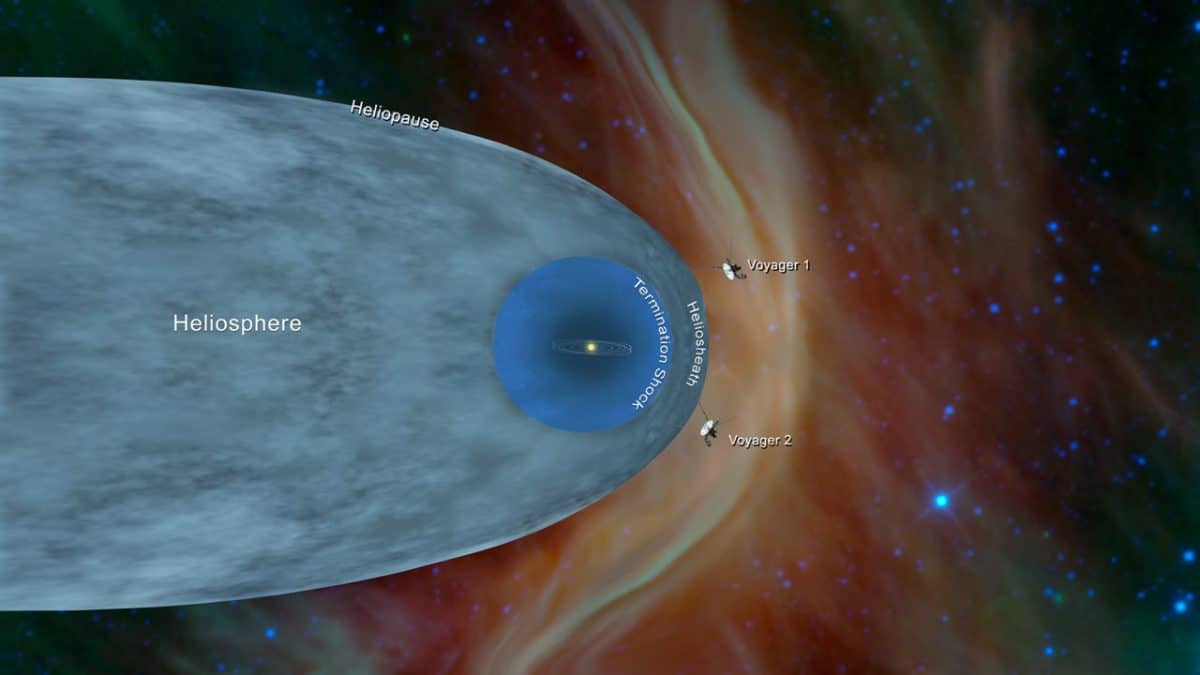

Далее исследователи смоделировали последствия столкновения гелиосферы с таким облаком. Гелиосферой называют примерно сферическую зону вокруг Солнца, где плазма солнечного ветра движется от светила со сверхзвуковыми скоростями. На эту плазму приходится около половины космической радиации в космосе внутри Солнечной системы.

Поскольку энергия солнечного ветра в норме очень низкая, его частицы почти всегда задерживаются магнитным полем и атмосферой Земли. В то же время гелиосфера «выталкивает» частицы галактических космических лучей. В норме они обладают большей энергией, чем у частиц солнечного ветра.

В результате, по расчетам авторов научной работы, «сжатие» гелиосферы около двух миллионов лет назад должно было привести к резкому росту уровня радиации в тех областях системы, что гелиосфера более не защищала. Сегодня радиус гелиосферы — примерно 130 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до светила). Около двух миллионов лет назад на какое-то время — конкретную продолжительность его трудно определить, но не менее сотен лет — гелиосфера сжалась до 0,22 астрономической единицы.

То есть даже Меркурий, не говоря уже о Венере, Земле и Луне, оказался в условиях космической радиации, которая была примерно в два-три раза выше нынешней. На поверхности Земли естественный фон мог вырасти даже больше, поскольку галактические лучи слабее задерживаются атмосферой и магнитным полем.

Само по себе такое увеличение радиационного фона не должно наносить вреда здоровью. Напротив, ряд научных работ указывают, что умеренная долгосрочная радиация (в противоположность разовой большедозной) повышает продолжительность жизни у животных и снижает вероятность рака и врожденных уродств у людей. Однако детально понять конкретные последствия воздействия радиации на все живое два миллиона лет назад не так-то просто.

Ученые попытались проверить, насколько их вычисления стыкуются с находками геологов. Оказалось, между 1,7 и 3,2 миллиона лет назад в ледяных кернах и ряде других образцов отмечается пик содержания железа-60 (полураспад за 2,6 миллиона лет) и плутония-244 (полураспад за 80,7 миллиона лет). Интересно, что такой же всплеск примерно в то же время выявили в образцах лунных пород. Теоретически они могут прийти и из иных источников, а не из холодного межзвездного облака. Например, железо-60 образуется при взрывах сверхновых, а плутоний-244 — при слиянии нейтронных звезд (так называемый r-процесс).

Однако взрыв сверхновой, который даст много железа-60, вообще говоря, должен запустить массовое вымирание, следов которого палеонтологи не видят. Близкое слияние нейтронных звезд может быть не так опасно, но это, внутри галактического диска, где живем мы, довольно-таки нечастое событие. Из этого следует, что спекулятивные, на первый взгляд, выводы авторов о холодном межзвездном облаке, похоже, близки к реальности. В нем концентрация таких изотопов существенно выше обычной, и, главное, оно может сжать гелиосферу достаточно, чтобы оба изотопа в достаточных количествах попали на планеты и спутники Солнечной системы.

Ученые отметили, что подобное прохождение через облако должно было существенно изменить климат Земли. По ряду более ранних работ выходит, что повышенный уровень такого излучения ведет к снижению плотности озонового слоя — достаточному, чтобы снизить среднюю температуру на планете. Поскольку она вращается вокруг желтого карлика, разовое долгосрочное падение температур запускает систему обратных связей, ведущих к долгосрочному похолоданию. Это происходит из-за расширения ледовых шапок, охлаждающих Землю еще сильнее (через отражение солнечных лучей в космос).

Интересно, что как раз два миллиона лет назад на нашей планете началась затяжная серия оледенений, а средние температуры надолго упали. До двух миллионов лет назад они были стабильно не ниже плюс 17 градусов Цельсия. Для сравнения: столько же прогнозируется глубоко в XXII веке из-за глобального потепления. А до антропогенного потепления, последние 10 тысяч лет, они были лишь на уровне плюс 14.

Эпоха ледников сделала Африку, прародину человечества, существенно менее пригодной для обитания. Например, приблизительно 20 тысяч лет назад, в пик последнего оледенения, Нил временами исчезал полностью, а пустыни занимали более 50% Черного континента. Подобные колебания температур авторы ряда научных работ считают причиной быстрой эволюции человека в Африке и выхода оттуда как минимум двух видов Homo. Новое исследование может означать, что первопричиной этих событий стало влияние астрономического объекта из-за пределов Солнечной системы.

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии