Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Дар богини: создана лучшая в истории трехмерная карта Млечного Пути

Космический телескоп Gaia собрал информацию о почти двух миллиардах звезд. Получился самый богатый каталог и самая подробная трехмерная карта Млечного Пути за всю историю наблюдений. Naked Science расскажет вам, почему это важно и интересно.

Около 1,8 миллиарда звезд, миллионы галактик и многие десятки тысяч астероидов — вот краткое описание недавно опубликованного третьего релиза данных телескопа Gaia. По этим данным команда проекта составила трехмерную карту, охватывающую значительную часть Галактики. Это крупнейший каталог звезд и лучшая 3D-карта Млечного Пути на сегодняшний день. Кроме этого, для сотен миллионов светил определены возраст, температура, масса и другие параметры. Пока трудно даже предположить, к какому валу открытий может привести столь богатый наблюдательный материал.

Рулетка для звезд

Naked Science уже подробно рассказывал, как важно для астрономов определять расстояния до небесных тел. Напомним вкратце, в чем дело. Только зная расстояние до объекта, можно вычислить, сколько излучения он испускает. А иначе можно, грубо говоря, перепутать далекую звезду с близкой лампочкой.

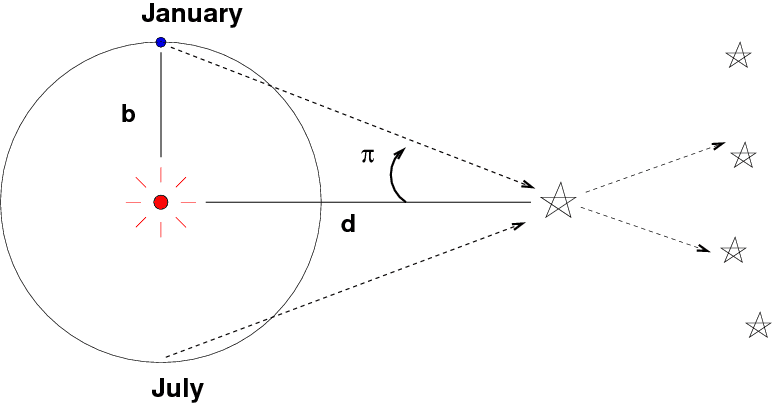

Самый надежный способ разметить просторы Вселенной верстовыми столбами — метод параллакса. Его идея предельно проста. Выйдем на дорогу и приметим какой-нибудь удалённый предмет в стороне от неё, например, высокий дом. Нужно отметить, в каком направлении от нас он находится. Теперь пройдем по дороге километр-другой (пройденное расстояние называется базисом). Направление на высотку изменится на некоторый угол, половина которого называется параллаксом. Зная базис и параллакс, мы можем определить дистанцию до многоэтажки. Это школьная задачка на треугольники.

Этот метод не требует никаких гипотез о небесных телах. Он опирается исключительно на старую добрую геометрию. За это ученые и ценят его.

Но если расстояние до объекта очень велико, нам нужно уж очень далеко уйти по дороге, прежде чем направление на объект заметно изменится. Легко уйти от высотки на горизонте, а попытайтесь-ка уехать от Луны в небе! Как с удивлением замечают все дети, Луна и Солнце нас «преследуют». Именно потому, что расстояние до Луны (380 тысяч километров) и тем более до Солнца (150 миллионов километров) несоизмеримо больше дистанции, которую мы проезжаем по поверхности нашей планеты. Что уж говорить о звездах, до которых многие световые годы?

Максимальный базис на земном шаре — это, как нетрудно догадаться, его диаметр. Меньше 13 тысяч километров — ничтожная по космическим меркам величина. Мы не можем увидеть параллакс звезд, просто путешествуя по Земле.

К счастью, наша планета и сама не стоит на месте. Заметим направление на звезду. Повторим это наблюдение через полгода, когда Земля будет в противоположной точке орбиты. Мы получим базис, равный диаметру орбиты: 300 миллионов километров!

Хватит ли этого, чтобы определить расстояние до звезд методом параллакса? Правильный ответ — «смотря до каких звезд». Ключевой фактор здесь — точность, с которой наши телескопы измеряют угловое смещение светила. Скажем, если мы умеем измерять надежно параллаксы в 10 угловых микросекунд, то можем определить расстояние до звезд в пределах 100 парсек (около 300 световых лет).

Несколько сотен световых лет — практически предел для наземных измерений. Достичь большей точности мешает вечный враг астрономов — атмосфера. А ведь диаметр Галактики — сто тысяч световых лет. Получается, что мы можем составить трехмерную карту лишь крошечного ее уголка.

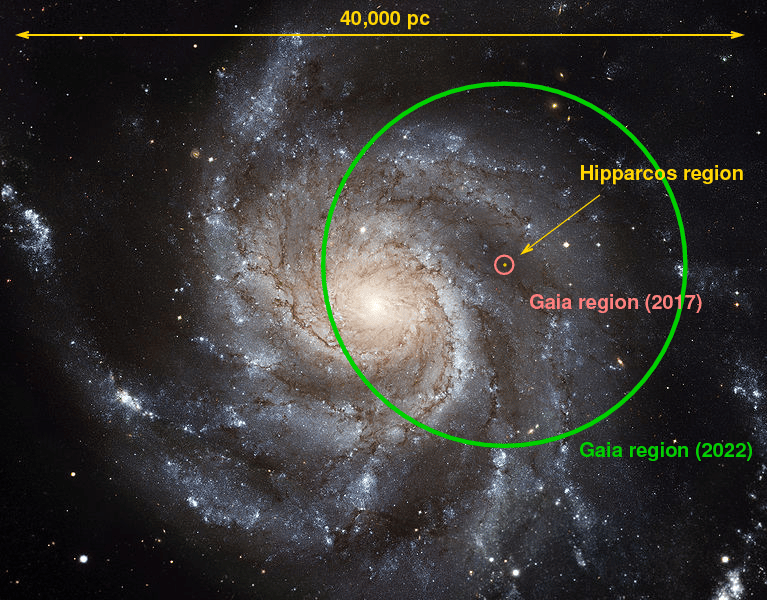

А вот космический телескоп может измерять положение звезд с куда большей точностью, особенно если он специально для этого предназначен. Впервые человечество опробовало этот подход, запустив в 1989 году Hipparcos. Типичная погрешность его измерений составляла две угловые микросекунды. В 2013 году пришел черед нового космического картографа — Gaia («Гайя» или «Гея», если вспомнить, что аппарат назван все-таки в честь богини). Он точнее еще в двести раз. В связи с этим она может измерять расстояния в десятки тысяч световых лет, что сопоставимо с размерами Млечного Пути. Правда, на предельных дистанциях «Гайя», разумеется, видит лишь самые яркие звезды, а не все, которые там есть.

Небо в алмазах

Итак, что же опубликовала команда «Гайи»?

Всего в новом каталоге 1,8 миллиарда звезд — и это, повторим еще раз, исторический рекорд. Для каждой из них определена видимая яркость и двумерные координаты, привязывающие светило к определенной точке неба. Это minimum minimorum информации о небесном теле, которую имеет смысл вносить в каталог.

Из них примерно для 1,5 миллиарда звезд также определен цвет и — главное — расстояние до Земли. Тем самым эти светила нанесены на трехмерную карту. Много это или мало? Всего около одного процента от звездного населения Галактики. Но и это огромный прорыв по сравнению со ста тысячами звезд, параллаксы которых определил Hipparcos.

Напрашивается вопрос, можно ли взглянуть на эту замечательную карту. И да, и нет. Все данные, в том числе трехмерные координаты звезд, выложены в открытый доступ. Но, разумеется, в виде скучных машиночитаемых файлов. И вряд ли кто-то озаботился представить их в виде картинки, да еще и в 3D. Вы действительно надеетесь, что 1,5 миллиарда точек уместится на экране вашего устройства в удобоваримом разрешении?

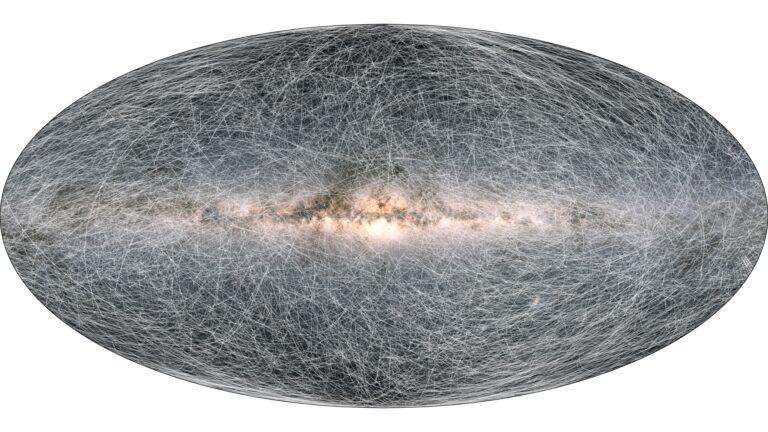

Взгляните-ка лучше на движение 26 миллионов звезд по данным того же самого каталога. И, кстати, это хороший повод поговорить о движении.

Куда летят звезды

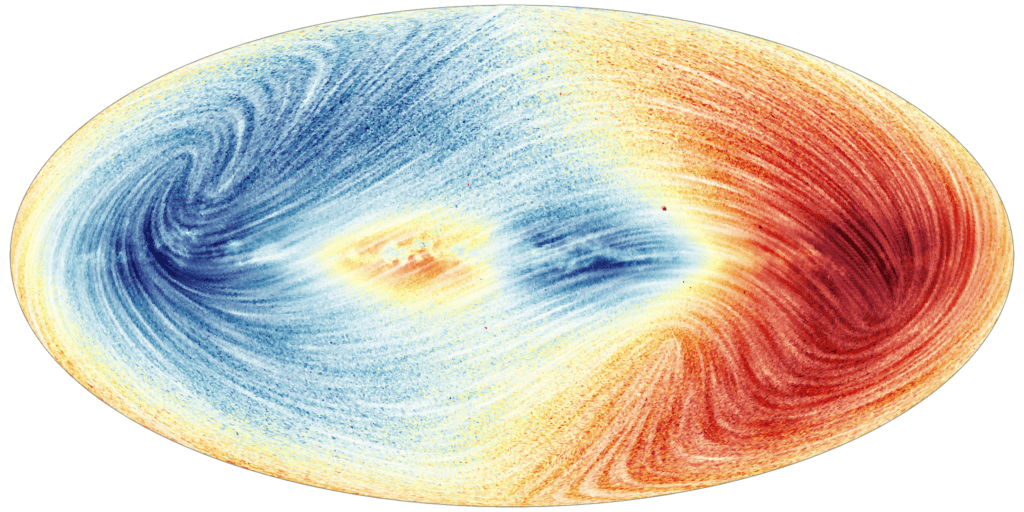

Для тех же 1,5 миллиарда звезд вместе с расстояниями определено собственное движение. Что это такое?

Звезды в Галактике не стоят на месте. Каждая из них куда-нибудь да летит (как минимум — участвует в общем движении вокруг центра Млечного Пути). Да и Солнце тоже, в свою очередь, куда-то летит. Из-за этого светила при взгляде с Земли (или с «Гайи») постепенно перемещаются по небесной сфере. Это движение остается, даже когда мы отбрасываем параллакс, прецессию земной оси и другие эффекты, сдвигающие звезды для наблюдателя. Оно-то и называется собственным движением звезды.

Собственное движение — это движение по двумерной небесной сфере. Чтобы восстановить движение звезды в трехмерном пространстве, нужен еще один параметр. Это лучевая скорость — скорость, с которой объект приближается к наблюдателю или удаляется от него. Лучевую скорость нельзя вычислить, измеряя углы. Для этого нужен спектр звезды и эффект Доплера. При этом спектр должен быть очень высокого качества. Неудивительно, что «Гайя» определила лучевые скорости «всего» для 33 миллионов звезд. Для этих светил на трехмерную карту нанесено не только их положение, но и их движение сквозь Галактику.

Впрочем, и спектр низкого качества весьма полезен. Он позволяет определить массу, температуру, возраст и другие характеристики. Эта работа была проделана для 470 миллионов звезд.

Что еще мы узнали благодаря «Гайе»

Что еще интересного в опубликованных данных? Например, десять миллионов переменных звезд. И более 800 тысяч двойных звездных систем, для которых определены массы и орбиты партнеров.

А еще телескоп помог обнаружить тысячи звездотрясений, хотя и не был для этого предназначен. Сотрясения звезд довольно редко удается наблюдать, а между тем они несут важную информацию об их внутреннем устройстве. Удивительно, но сейсмичность была обнаружена и на тех светилах, которые, по нынешним теориям, совершенно не должны быть к ней склонны. Это лишний раз доказывает, что о звездах мы все еще знаем меньше, чем хотелось бы.

Также в объективы «Гайи» (у нее их, к слову, два) попало почти пять миллионов галактик и около 160 тысяч астероидов. Для картографов Галактики это побочный продукт, но коллеги из других областей астрономии скажут им спасибо.

Отметим, что нынешняя порция данных «Гайи» уже третья. Первый релиз (data release 1 или DR1) был опубликован в 2016 году, второй — в 2018-м. В нынешнем каталоге DR3 на 100 миллионов больше звезд, чем в DR2. Кроме того, за счет большего числа наблюдений точность определения параллакса увеличилась вдвое.

К слову, предварительная версия DR3 была опубликована в конце 2020 года. В ней уже были двумерные координаты, параллаксы и собственные движения, но не было спектроскопических наблюдений.

Кстати, нынешние возможности «Гайи» по картографированию Млечного Пути — далеко не предел. Ее успехи в измерении расстояний проистекают из точности измерения углов, а не из длины базиса. Gaia всего на 1% дальше от Солнца, чем Земля. Почему ее не запустили на более протяженную орбиту? Прежде всего потому, что этот орбитальный аппарат передает на Землю куда большие объемы данных, чем какой-нибудь межпланетный зонд. С большого расстояния делать это было бы куда сложнее. Кроме того, очевидно, что «Гайя» определила параллакс почти для всех звезд, которые она вообще разглядела (1,5 миллиарда против 1,8). То есть возможности проекта ограничены не длиной базиса, а чувствительностью телескопа. Поэтому запускать космическую обсерваторию куда-нибудь между Землей и Марсом не было особого смысла: хлопот было бы больше, чем толку. Но технологии развиваются, и уже в обозримом будущем мы, скорее всего, увидим и более чувствительные телескопы, и более производительные системы связи. А в этом случае космические картографы следующих поколений наверняка будут запущены на орбиты с радиусом побольше. И, значит, они подарят нам еще более впечатляющие карты Галактики.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии